随着现代生活的节奏越来越快,生活压力越来越大,很多人都有了焦虑和抑郁的症状。但是,当他们渴望在心理医生那里寻求治疗时,却换来几分钟的草草交谈和一大把药品。这让患者非常无奈,什么时候心理医生变成开药专业户了?

事实上对于这一种情况,很多心理医生也是颇为无奈,特别是公立医院的心理医生。这和他们的收入有关。据了解,同样心理诊疗一小时,公立医院收费不到50元,社会上心理咨询师开价几百上千元。可以说在这个社会压力感日益增大、精神疾患不断增加的同时,作为“王牌军”的心理医生,也面临着行业性困局。

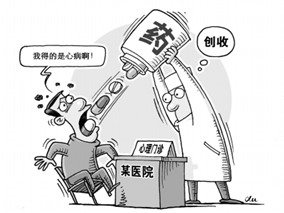

目前,“重开药轻治疗”已成为心理诊疗行业的多发现象。有业内人士透露,有不负责任的医生出门诊时大量压缩问诊时间,一上午能看30名患者,无法保障就医质量。

按照心理诊疗常规标准,单例病人首诊时间应达到40分钟,复诊至少20分钟。综合算来,一名心理医生一上午就算不上厕所不休息,接诊不应超过10人。但实际情况却是大部分心理医生都采取生物医学模式进行药物治疗,甚至有开大处方的情况,而对于心理咨询模式的技术治疗则相对抵触。一位不愿透露姓名的精神科大夫坦言,和病人说话是在浪费时间,“说再多话也没有利益,开药才能有提成”。

出现这种情况的根本原因在于公立医院的收费太低,心理医生收入也低,无法盈利导致医生缺乏看病动力。因为虽然心理治疗需求量大,但心理医生在国内还是相对边缘化,因此很多医院在设立科室的时候投入资金少,人员也不多。而且公立医院与市面上的私立心理医院收费标准差太多,使公立医院的医生缺乏开展心理咨询治疗的动力,再加上部分心理医生职业道德感相对欠缺,一味追求经济利益,成为“光开药医生”和“速诊医生”。

要想改善这样的情况,首先应该实行正规的心理医生培训系统,其次提高心理医生的正规收入,也可以适当的开放心理医生的多点执业,引入民营资本扩大设立心理病房。最后,完善院内和院际之间的转诊机制也十分有必要。

(环球医学编辑:余睿智 )

免责声明

版权所有©北京诺默斯坦管理咨询有限公司。 本内容由环球医学独立编写,其观点并不反映优医迈或默沙东观点,此服务由优医迈与环球医学共同提供。

如需转载,请前往用户反馈页面提交说明:https://www.uemeds.cn/personal/feedback

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.