67岁男性,因间断发热1.5个月,咳嗽1个月余入院。2个余月前于墨西哥某第二次世界大战时期遗留坑道内进行地质勘探,坑道内遍布腐烂生物并有蝙蝠栖息。胸部CT示双肺多发结节斑片影、纵隔淋巴结肿大。既往身体健康。针对临床特点,应该鉴别哪些疾病?

一、入院疑诊

(一)病例信息

【病史】

男性患者,67岁,因间断发热1.5个月,咳嗽1个月余,于2013年2月20日入院。患者2012年12月上旬于墨西哥某第二次世界大战时期遗留坑道内进行地质勘探,坑道内遍布腐烂生物并有蝙蝠栖息。2013年1月7日患者出现畏寒,无寒战,伴恶心、呕吐1次,呕吐物为胃内容物,无腹痛、腹泻,血常规检查无异常,未予治疗。3天后自测体温38℃左右,无咳嗽、咳痰,当地医院给予口服抗感染药物(具体不详)后体温降至正常。2013年1月15日患者出现咳嗽,初为干咳,后咳少量黄痰,伴气短,继续口服抗感染药物2周,咳嗽、咳痰、气短未见好转。2013年2月4日患者于外院住院并完善相关检查,血常规未见异常,胸部CT示双肺多发结节斑片影、纵隔淋巴结肿大(考虑双肺多发转移瘤),全身骨显像未见异常。2013年2月7日行CT引导下左肺下叶结节穿刺活检。外院住院期间给予左氧氟沙星和美洛西林联合抗感染治疗,但咳嗽及咳痰无明显改善,为进一步诊治收住我院。

患者既往身体健康。

【体格检查】

体温36.7℃,心率70次/min,呼吸18次/min,血压140/80mmHg。全身浅表淋巴结未触及肿大。双侧语颤对称,无胸膜摩擦感。双肺叩诊清音,听诊双肺呼吸音清,未闻干湿啰音。心界不大,心律齐,各瓣膜区未闻病理性杂音。腹软,无压痛、反跳痛,肝、脾肋下未触及。双下肢无水肿。无杵状指(趾)。

【实验室检查】

2013年2月5日检查结果如下:

血常规:WBC 5.6×109/L,N% 71%,Hb 130g/L,PLT 161×109/L。

感染相关检查:CRP 36.25mg/L,ESR 53mm/1h,PCT < 0.1ng/ml。

生化:ALT 43.3U/L,AST 60.3U/L。

肿瘤标志物:AFP、CEA、CA125、CA199、CA153等未见升高。

【其他辅助检查】

2013年2月4日检查结果如下:

胸部X线:双肺片状、结节状高密度影。

胸部CT:双肺多发结节斑片影,纵隔淋巴结肿大。

2013年2月6日检查结果如下:

骨显像:全身骨显像未见异常。

支气管镜:左右主支气管及各叶段支气管黏膜轻度充血水肿,有少量黏液性分泌物。右下叶刷片病理片见鳞状上皮细胞、柱状上皮细胞及腺上皮鳞化现象、淋巴细胞,未见恶性肿瘤细胞。

腹部CT:肝脏多发大小不等囊状水样低密度影,考虑囊肿可能;胆囊壁不均匀增厚;双肾结石,左肾囊肿。

腹部B超:胆囊大,胆囊结石,肝囊肿。

超声心动图:心内结构、各心腔大小及大血管内径未见异常;左心室舒张功能减低,收缩功能正常;主动脉瓣少量反流;肺动脉瓣少量反流。

(二)临床思辨

【临床特点】

1.患者为中年男性,既往身体健康,本次发病呈亚急性病程,有特殊环境的接触史(在国外进行坑道勘探)。

2.主要症状和体征为发热、咳嗽、气短,肺部体征不明显。

3.实验室检查显示血象异常不明显。

4.影像学表现为双肺多发结节病灶,呈随机性分布。

5.抗细菌治疗后,肺部病变吸收不明显。

【思辨要点】

1.针对患者临床特点,应该鉴别哪些疾病?

患者目前主要表现为双肺多发结节病变,呈随机分布,结节周围可见肺间质性改变。对于此类结节病变,应考虑双肺多发转移癌、转移性肺脓肿、肺部真菌感染、肺结核。

(1)肺转移癌:本例患者既往身体健康,腹部CT、全身骨扫描、肿瘤标志物检查未见明显异常,加之发病前有特殊环境接触史,不支持该诊断,但仍需要病理学检查结果进一步排除。

(2)血源性肺脓肿:可以出现双肺多发结节样病变,但患者往往呈急性病程,以高热为主,结节内多合并有坏死,敏感抗生素抗细菌治疗有效。本例患者病程呈亚急性,中度发热,且很快体温好转,不支持该诊断。

(3)肺部真菌感染:真菌感染中出现血行播散性双肺多发结节样病变者少见,应考虑有无隐球菌感染的可能,但隐球菌感染多见于免疫低下人群。本例患者为免疫力正常,可待病原学检查结果以明确。

(4)肺结核:急性及亚急性血行播散型肺结核可以出现双肺多发结节,但多以微小结节为主,结节数量较多。本例患者肺部病变不符合该类疾病影像学表现,可待活检结果进一步排除。

2.患者入院后应完善哪些检查?

患者已于外院行支气管镜及CT引导下穿刺检查,相关病原学及病理学结果对进一步诊断非常重要,应追取当地检查结果。另外,还须进一步完善感染相关指标,包括细菌、真菌、结核分枝杆菌的病原学及血清学检查。

二、诊治过程及确诊

(一)临床信息

患者入院后体温正常,咳嗽、气短症状较前好转,因已行经皮肺穿刺活检,因此进一步完善检查并等待组织病理及培养结果。

【相关患者病史】

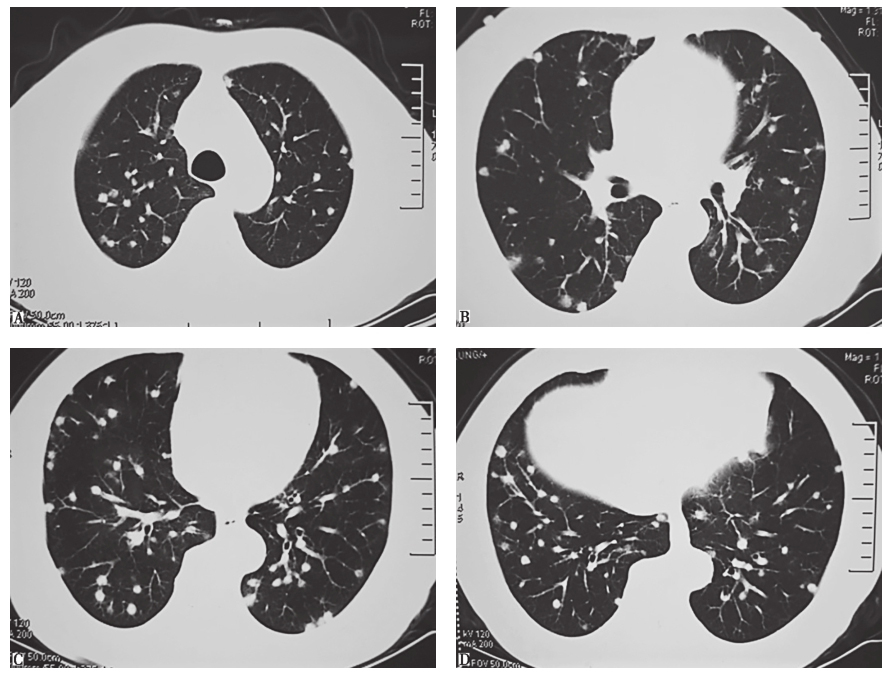

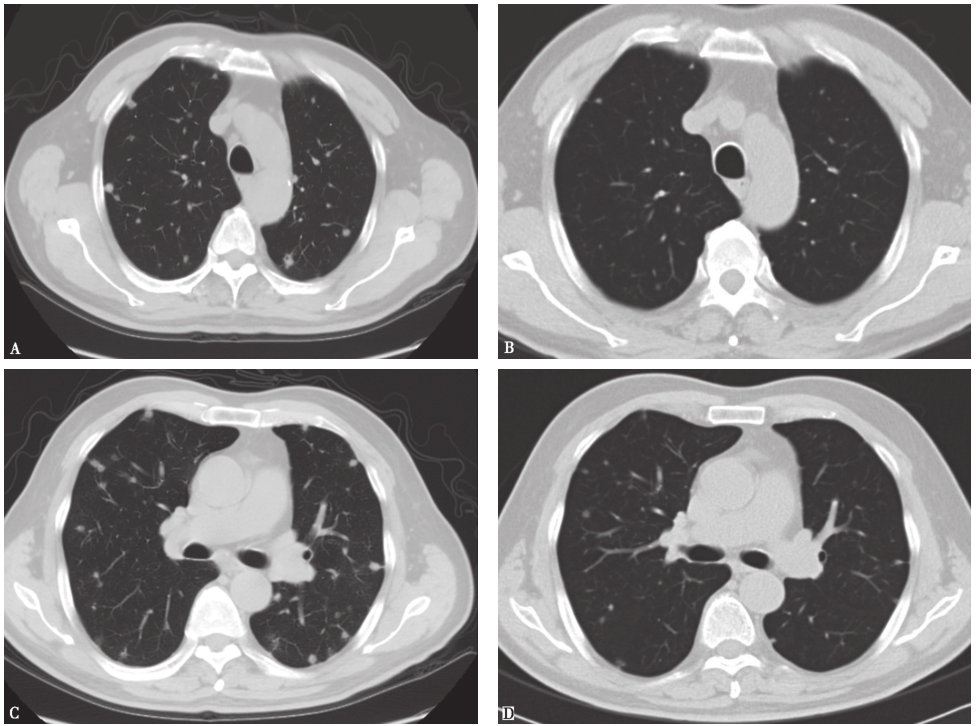

与患者(病例Ⅰ)同行的一名同事(以下称病例Ⅱ)也出现发热1天,回国后体检发现肺内多发结节影。病例Ⅱ临床信息如下:男,63岁,于2013年1月8日自觉发热伴乏力,对症治疗后症状很快好转;1月28日外院胸部CT发现双肺多发结节(图1),怀疑转移瘤;2月25日行胸腔镜肺活检,病理检查提示肉芽肿性炎症伴坏死;后转来我院进一步诊治。

图1病例Ⅱ外院胸部CT表现(2013-01-28)

【实验室检查】(病例Ⅰ)

血常规、肿瘤标志物及免疫学指标均无异常。

感染相关指标:降钙素原(PCT)<0.1μg/L,结核分枝杆菌抗体、肺炎支原体抗体、衣原体抗体及军团菌抗体均阴性。

G试验:97.3ng/L(正常值<80ng/L),GM试验:0.19。

痰真菌培养阴性,抗酸染色阴性。

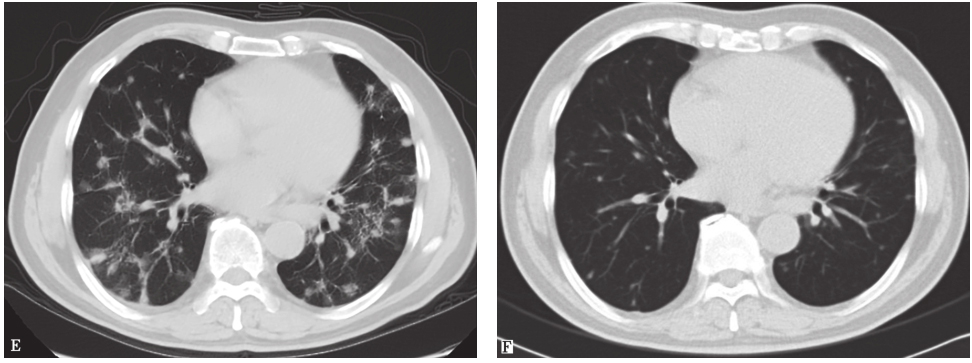

【影像学检查】(病例Ⅰ)

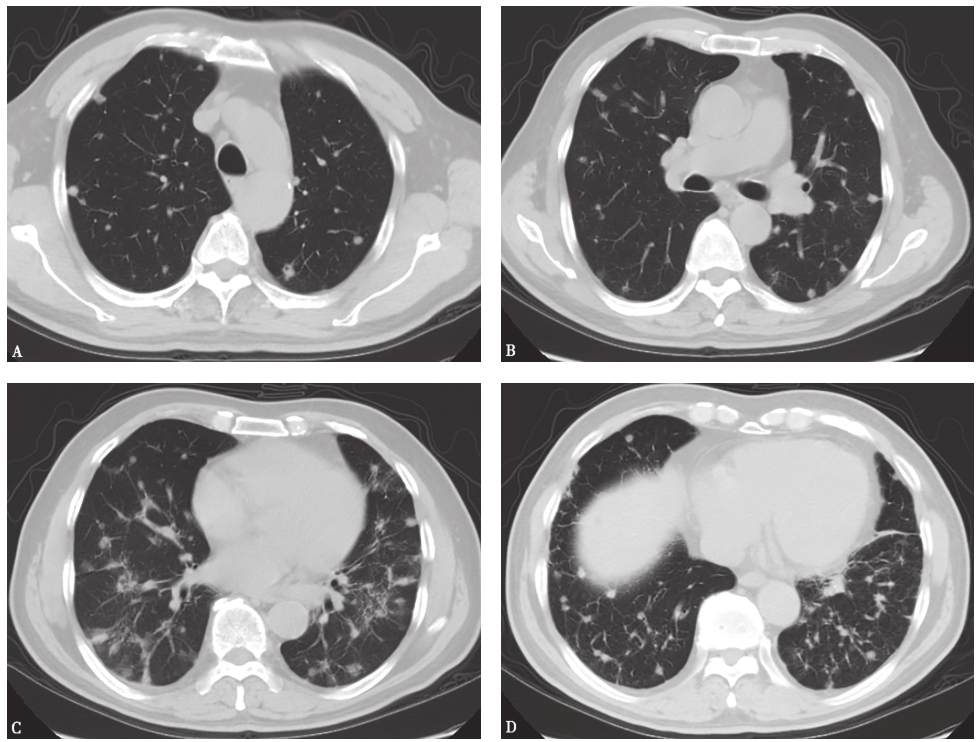

2013年3月5日复查胸部CT示双肺结节影,伴多发纤维索条样病变(图2)。

图2病例Ⅰ胸部CT表现(2013-03-05)

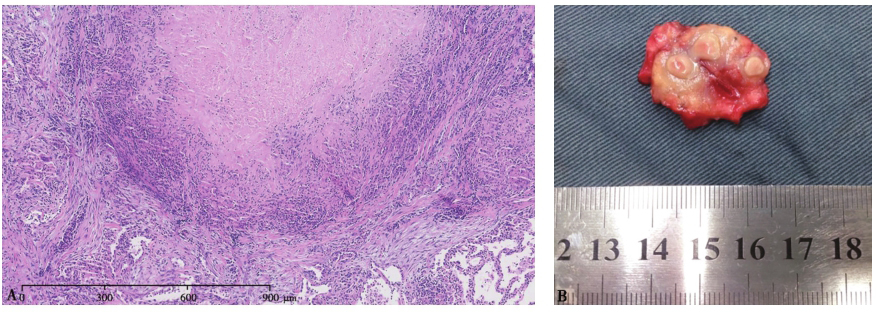

【组织病理结果】

病例Ⅰ:外院(2013年2月7日)左下肺结节穿刺活检示肉芽肿性炎伴坏死(图3A),PAS及抗酸染色阴性。穿刺组织培养发现呈双相生长的真菌,证实为组织胞浆菌,同时组织匀浆涂片GMS染色见组织胞浆菌孢子。

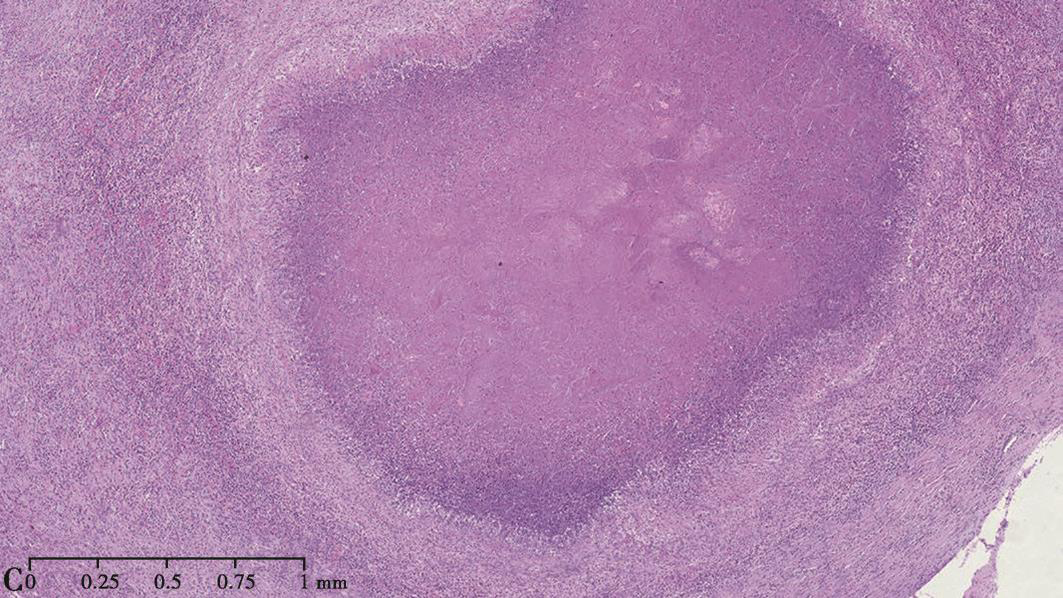

病例Ⅱ:手术标本可见病灶呈硬结改变,边界清楚,剖面呈鱼肉样改变,伴中心坏死(图3B);病理检查示肉芽肿性结节,伴凝固性坏死(图3C)。

图3病例I、Ⅱ肺组织病理表现

病例Ⅰ:肺穿刺活检标本病理可见肉芽肿样结节病变,伴凝固性坏死(A.HE染色,100×)。病例Ⅱ:手术标本可见病灶呈硬结改变,边界清楚,剖面呈鱼肉样改变,伴中心坏死(B);病理检查示肉芽肿性结节,伴凝固性坏死(C.HE染色,50×)

最后诊断:肺组织胞浆菌病。

(二)临床思辨

患者(病例Ⅰ)及其同事(病例Ⅱ)在接触有蝙蝠的坑道后同时发病,且影像学表现类似,据此可以判定二者肺部病变很可能均为感染性疾病。病理及病原学结果最终揭示其诊断为肺组织胞浆菌病。

1.肺组织胞浆菌病是何种疾病?

肺组织胞浆菌病是由荚膜组织胞浆菌引起的感染。荚膜组织胞浆菌系双相型真菌,在组织中呈酵母型,室温下呈菌丝型,后者感染性甚强。本菌存在于流行区有蝙蝠或禽类粪便的土壤中,人吸入随尘土飞扬的病原菌后首先感染肺部,免疫功能低下者吸入大量组织胞浆菌后可导致系统性播散。肺组织胞浆菌病临床表现轻重不一,与组织胞浆菌暴露强度和宿主免疫力有关。临床可分为无症状型、急性、亚急性及慢性肺组织胞浆菌病。绝大部分初次感染患者表现为无症状型,1个月内发病为急性,1~3个月为亚急性,3个月以上慢性。急性及亚急性病例临床症状通常为流感样表现(发热、寒战、乏力、不适、头痛、干咳),影像学表现为局限性、弥漫播散性或多发结节样肺部浸润。轻症病例在数周内可自行好转;重症病例可出现弥漫性双肺渗出,并可导致呼吸衰竭;少数患者可出现心包炎、结节性红斑、胸膜炎和急性多关节炎等。

本病主要流行于美国中部俄亥俄河和密西西比河流域,世界其他地区多为散发病例。我国组织胞浆菌病首次于1955年在广州发现,患者为从新加坡归国的华侨。

2.肺组织胞浆菌病应如何诊断?

急性或亚急性肺组织胞浆菌病的确诊需要组织病理、培养、核酸分子检测及血清学组织胞浆菌抗体或抗原测定,其中抗原检测的敏感度为25%~75%,真菌涂片的敏感度为10%,真菌培养的敏感度为15%、血清学检查的敏感度为95%。肺组织胞浆菌病抗原浓度明显低于播散性组织胞浆菌病,且抗原浓度的高低与病情严重度相关。因为没有一种检查的敏感度和特异度为100%,所以对疑诊病例应采用多种检查方法。血、尿抗原检测和血清学检测虽然敏感度较高,但目前国内尚缺乏血清学检测试剂,因此应用有限。

肺组织胞浆菌病的肺部病理改变与含菌量及患者机体免疫状况有关,可表现为炎性渗出或肉芽肿性炎症,严重者可出现弥漫性肺泡损伤。免疫功能正常人群常表现为肉芽肿性炎症,伴或不伴有坏死,需要与其他真菌及结核性肉芽肿性炎症鉴别。肺组织特殊染色有时可以找到组织胞浆菌,呈酵母样,直径为2~5μm,可见核内深染小点及外周空晕。上述2例患者均为免疫功能正常个体,病理组织学均表现为肉芽肿性炎症伴凝固性坏死,符合组织胞浆菌的肺部病理改变,肺活检组织培养分离鉴定进一步确定为组织胞浆菌。

3.如何制订治疗方案?

根据美国指南,急性肺组织胞浆菌感染抗真菌治疗包括:①伴有中重度或重度急性弥漫性肺部感染者,推荐使用两性霉素B脂质体3~5mg/kg(每天1次),静脉注射1~2周,继之伊曲康唑200mg(每天3次),口服3天,序贯200mg(每天2次),口服12周;②轻中度病例,症状持续1个月以上者,可给予伊曲康唑200mg(每天3次),口服3天后改为200mg(每天1次或2次),总疗程6~12周。此2例患者给予伊曲康唑治疗3个月余,患者胸部CT病变持续缓慢吸收,未出现症状反复及新发病灶。

三、治疗及随访

(一)临床信息

对两例患者,均给予伊曲康唑200mg(每12小时1次)静脉滴注,2天后改为200 mg(每天1次)静脉滴注,2周后改为伊曲康唑200mg(每天1次)口服3个月。

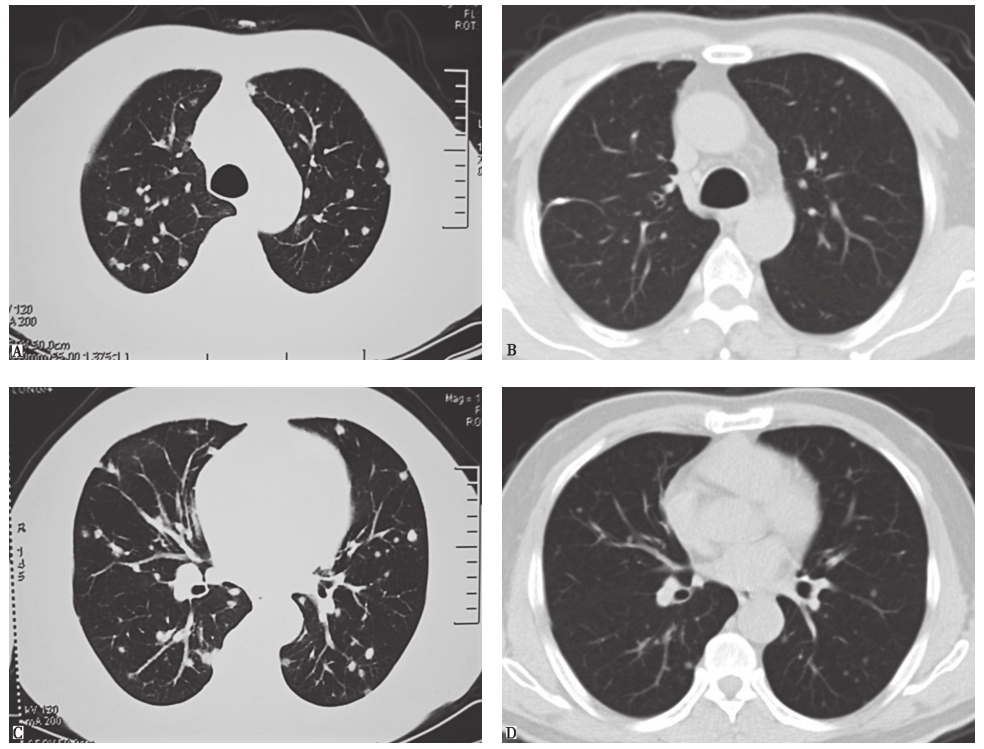

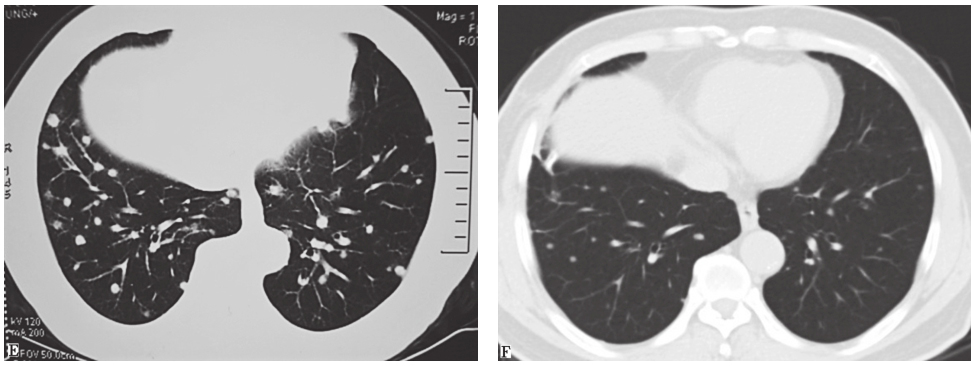

病例Ⅰ入院后体温正常,咳嗽、气短症状较前好转,于2013年8月24日复查胸部CT,见肺部病变较前明显吸收(图4);病例Ⅱ口服伊曲康唑1个月后出现甲状腺功能低下而停用,发病7个月后复查胸部CT,见双肺结节亦明显吸收(图5)。

图4病例Ⅰ治疗后复查胸部CT表现

2013年3月5日查胸部CT(A、C、E)示双肺多发结节性病变伴纤维索条影;2013年8月24日复查胸部CT(B、D、F)示双肺结节样病灶较前明显吸收

图5病例Ⅱ治疗后复查胸部CT表现

2013年1月28日查胸部CT(A、C、E)示双肺多发结节性病变;发病7个月后复查胸部CT(B、D、F)示双肺结节影较前明显吸收

(二)临床思辨

上述2个病例临床症状均无特异性,影像学表现为双肺随机结节,病理表现均为肉芽肿性结节伴坏死,流行病学史具有重要提示意义。单从临床症状分析,双肺多发转移瘤、栓塞性肺部细菌感染均应作为重点考虑,但也都有不支持的地方;从病理表现分析,应重点怀疑结核分枝杆菌感染,但影像学表现不支持肺结核诊断。因此对于非流行区发生的病例须进行肺组织活检和病原学检查,并加以甄别排查,以保证明确诊断。

精要回顾与启示

肺组织胞浆菌病为双相真菌,流行分布具有地域性,我国为非流行区,仅有少量散发病例报道,且其临床症状不典型,病理表现有时很难与肺结核区分,因此大部分临床医师在首次接诊时可能不能及时识别,容易误诊。近年来,随着全球化进程的加速,输入型肺组织胞浆菌病在我国的发病率有所增加,应引起临床医师的重视。

国内临床上用于肺组织胞浆菌检测的手段有限,分离培养阳性是诊断的金标准,但肺活检组织培养阳性率有限,因此结合患者流行病学接触史、影像学多发结节表现以及病理学肉芽肿样结节合并凝固性坏死表现,应考虑肺组织胞浆菌病的诊断。

免责声明

内容来源于人卫知识数字服务体系、人卫inside知识库,其观点不反映优医迈或默沙东观点。 此服务由优医迈与胤迈医药科技(上海)有限公司授权共同提供。

如需转载,请前往用户反馈页面提交说明:https://www.uemeds.cn/personal/feedback

1.MCKINSEY D S,MCKINSEY J P.Pulmonary histoplasmosis[J].Semin Respir Crit Care Med,2011,32:735-744.

2.李瑛,陈秉谦.组织胞浆菌病1例[J].中华医学杂志,1958,44:301.

3.WHEAT L J,CONCES D,ALLEN S D,et al.Pulmonary histoplasmosis syndromes :recognition,diagnosis,and management[J].Semin Respir Crit Care Med,2004,25(2):129-144.

4.WHEAT L J,FREIFELD A G,KLEIMAN M B,et al.Clinical practice guidelines for the management of patients with histoplasmosis :2007 update by the Infectious Diseases Society of America[J].Clin Infect Dis,2007,45(7):807-825.

人卫知识数字服务体系

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.