子宫内膜癌(endometrial carcinoma)是女性生殖道常见的恶性肿瘤之一,近年发生率有上升趋势。可发生于生殖年龄到绝经后,高峰发病年龄为50~69岁。绝经后妇女占总数的70%~75%,围绝经期妇女约占15%~20%,40岁以下仅占5%~10%。较其他妇科恶性肿瘤相比,子宫内膜癌的病程发展相对缓慢,临床症状出现早,多数病例发现时仍为早期,所以手术治疗效果好,预后相对较好。

一、高危因素

1.内源性雌激素

如来自卵巢分泌的雌激素,内膜癌常与无排卵性功能性子宫出血、多囊卵巢综合征、卵巢性索间质肿瘤等合并存在。子宫内膜长期受雌激素刺激而无孕酮拮抗,可能导致内膜癌发生。

2.外源性雌激素

围绝经期妇女由于雌激素缺乏而有更年期症状,同时合并有骨质疏松、心血管变化等,雌激素替代治疗能取得良好的效果,但若单用雌激素会刺激子宫内膜的增生,从而导致子宫内膜癌。晚期乳腺癌中使用他莫昔芬具有抗雌激素作用,但同时具有微弱雌激素作用,长期使用会导致子宫内膜增生。

3.子宫内膜增生及不典型增生

Kurman等通过对子宫内膜增生患者的刮宫标本回顾性分析表明,1%单纯型增生发展为癌,3%复杂性增生发展为癌,8%不典型单纯性增生发展为癌,29%不典型复杂性增生发展为癌。

4.体质因素

内膜癌已发生于肥胖、高血压、糖尿病、未婚、少产的妇女,这些因素是子宫内膜癌常见的高危因素,称为宫体癌综合征。尤其在肥胖的妇女,若超重>15%,子宫内膜的危险度增加3倍;体重≥90kg与<60kg的妇女相比,子宫内膜癌的相对危险度为17.1。

5.月经因素

初潮年龄越早,患子宫内膜癌的危险性越高,初潮<11岁与≥15岁者发生子宫内膜癌相对危险度为3.9。延迟绝经也是危险因素之一,≥52岁与≤45岁绝经相比发生子宫内膜癌的相对危险度为1.5~2.6。

6.饮食因素

脂肪及油类摄入多者子宫内膜癌相对危险度增加大于5倍。而蔬菜和新鲜水果则具有保护作用。

7.遗传因素

约20%内膜癌患者有一定的家族史。

【子宫内膜增生与癌前病变】

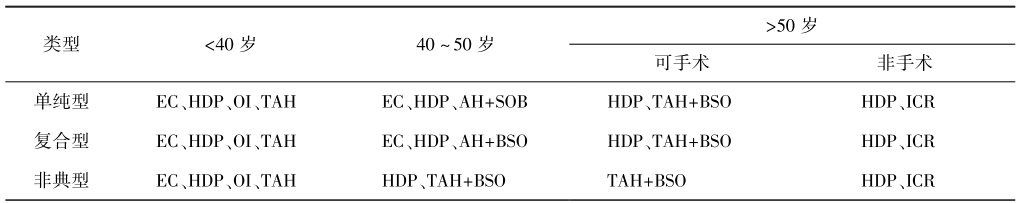

子宫内膜增生与长期受雌激素刺激、缺乏孕激素有关。分为单纯型增生、复合型增生和非典型增生(表1)。前两者属良性病变,后者属癌前病变。

表1子宫内膜增生治疗方案

EC:诊断性刮宫/3个月;HDP:大剂量孕激素;OI:促排卵;TAH:经腹全子宫切除;BSO:双侧附件切除;ICR:腔内照射

内膜癌的癌前病变称为子宫内膜上皮内瘤样病变(endometrial intraepithelial neoplasia,EIN),包括子宫内膜复杂性增生伴不典型增生和子宫内膜原位癌。

子宫内膜上皮内瘤样病变可分为3级:①EINⅠ级:复杂性增生过长伴子宫内膜细胞轻度不典型;②EINⅡ级:复杂性增生过长伴细胞中度不典型;③EINⅢ级:复杂性增生过长伴细胞重度不典型及原位癌。

任何年龄均可发生,年轻患者常伴有多囊卵巢、无排卵月经、不孕症。发生在绝经前妇女,患者常伴有肥胖、子宫肌瘤、更年期症状,或有长期服用外源性雌激素而未服用孕激素者。

现今可采用子宫内膜电切割等处理。

子宫内膜上皮内瘤样病变多可自行逆转为正常内膜,也可发展为内膜癌。

二、病理

1.肉眼观察

癌组织在子宫内膜呈局限性生长或弥漫性侵犯子宫大部或全部。局部内膜表面粗糙;肿瘤向腔内生长时,形成息肉状或菜花状肿块。癌组织灰白色,可伴有灶状出血、坏死及溃疡形成,癌组织侵犯肌层时,使子宫体积增大,肉眼可见浸润肌层的癌组织表现为境界清楚、坚实灰白色结节状肿块。

2.显微镜检查

根据子宫内膜癌的组织发生关系,可将子宫内膜癌分为7种基本类型:

(1)子宫内膜样腺癌:约占80%~90%,镜下见内膜腺体增多,大小不一,排列紊乱,呈明显背靠背现象。有时可见细长或短的乳头形成。

(2)透明细胞癌:镜下见肿瘤呈管状结构,内衬透明的鞋钉状细胞,表现为胞质稀少,核大并突入腔内,间质内有胶原纤维。

(3)浆液性癌:其形态特征与输卵管癌和卵巢浆液性癌十分相似,癌细胞形成复杂分支的乳头,癌细胞立方形或矮柱状,细胞核多形、深染,可见多核、巨核或奇形核,1/3病例可见砂粒体。

(4)黏液性癌:组织形态与宫颈黏液性癌和卵巢黏液性癌十分相似,癌细胞高柱状或杯状,胞质富含黏液而透明。

(5)鳞状细胞癌:原发性子宫鳞状细胞癌十分少见,多见于老年妇女,多发生于子宫内膜的柱状上皮发生鳞状上皮化生的基础上。诊断子宫鳞状细胞癌必须除外以下三点:①子宫内膜没有腺癌成分,否则为鳞腺癌;②子宫内膜癌鳞状细胞癌与宫颈鳞状细胞癌没有连接;③宫颈内没有原发性鳞状细胞癌存在。

(6)混合性癌:内膜癌组织中有两种或更多组织类型的癌同时存在。癌组织有腺癌和鳞癌两种成分。

(7)未分化癌:癌细胞由小细胞或巨细胞形成,既无腺体分化,又无鳞状细胞倾向。少见。

三、转移途径

多数子宫内膜癌生长缓慢,局限于内膜或子宫腔内时间较长,部分特殊病理类型的内膜癌和低分化癌可发展很快,短期内出现转移。其主要转移途径为直接蔓延、淋巴转移,晚期可有血行转移。

1.直接蔓延

初起时癌灶沿子宫内膜蔓延生长,向上经宫角至输卵管,向下至宫颈管,并继续蔓延至阴道。也可经肌层浸润至子宫浆膜面而延至输卵管、卵巢。并可广泛种植在盆腔腹膜、直肠子宫窝及大网膜。

2.淋巴转移

为内膜癌的主要转移途径。当癌肿浸润至深肌层、扩散到宫颈管或癌组织分化不良时,易发生淋巴转移。

3.血行转移

晚期经血行转移到肺、肝、骨等全身各处,较少见。

四、临床分期

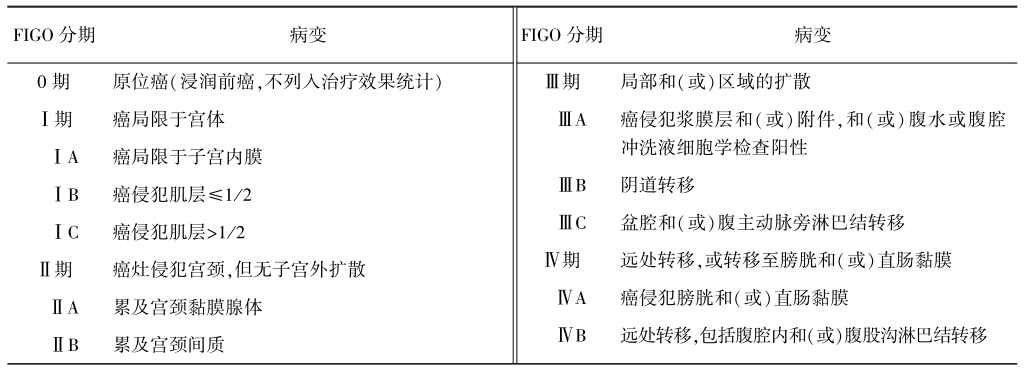

国际妇产科联盟(FIGO)妇科肿瘤委员会在1988年的会议后推荐子宫内膜癌使用手术分期(表2),在肿瘤的分期和范围上应该有组织学证据。

表2FIGO分期

五、临床表现

1.症状

极早期无明显症状,围绝经期妇女一旦出现症状,多表现为月经紊乱、阴道排液和疼痛等主要症状。

(1)月经紊乱:可表现为经量增多、经期延长或经间期不规则阴道流血。

(2)阴道流液:多为浆液性或血性分泌物,有异味,晚期合并感染则有脓性或脓血性排液,并有恶臭。

(3)疼痛:晚期当癌瘤浸润周围组织、压迫神经、侵犯宫颈堵塞导致宫腔积脓,可引起下腹及腰骶部疼痛。

(4)全身症状:晚期患者常伴有全身症状,如贫血、消瘦、恶病质、发热及全身衰竭等。

2.体征

早期妇科检查无明显异常。除做全面的体格检查外,妇科检查应注意子宫大小、形状、活动度、质地软硬,子宫颈、宫旁组织软硬度有无变化,附件有无包块及增厚等,均应有仔细全面检查。

诊断除根据病史、症状和体征外,最后确诊须根据分段诊刮病理检查。

(1)病史 注意本病的高危因素如肥胖、绝经延迟、少育或不育、雌激素替代治疗等病史,并需询问家族肿瘤史。

(2)临床表现 根据上述症状、体征,即可疑为子宫内膜癌,更年期妇女出现月经紊乱或不规则阴道流血,均应仔细检查除外内膜癌后,再按良性疾病处理。

(3)分段刮宫 是确诊子宫内膜癌最常用的方法。行分段诊刮时,先用小刮匙环刮宫颈管,再进宫腔搔刮内膜,取得的刮出物应分瓶标记送病理检查。分段诊刮操作要小心,以免穿孔。

(4)B超检查 经阴道超声检查可了解子宫大小、宫腔形状、宫腔内有无赘生物、子宫内膜厚度、肌层有无浸润及深度,为临床诊断及病理取材提供参考。

(5)其他辅助诊断方法

1)细胞学检查:仅从阴道后穹隆或颈管口,吸取分泌物作涂片寻找癌细胞,阳性率不高。若用特制的宫腔吸管或宫腔刷放入宫腔,吸取分泌物找癌细胞,阳性率可达90%。但最后确诊仍需根据病理检查结果。

2)宫腔镜检查:可直视宫腔,若有癌灶生长,能直接观察癌灶大小、生长部位、形态,提高活检的确诊率,但宫腔镜检查时多需注入膨宫液,有可能经输卵管流入盆腔内,导致癌细胞扩散,影响预后。

3)其他:如子宫内膜活检、淋巴造影、雌孕激素受体检测等。

六、鉴别诊断

1.更年期功能性子宫出血

主要表现为月经紊乱,妇科检查无异常发现,与内膜癌的症状和体征相似,临床上难以鉴别,应行分段诊刮以明确诊断后处理。

2.子宫黏膜下肌瘤或内膜息肉

多表现为月经过多及经期延长,与内膜癌的鉴别有赖于分段诊刮、宫腔镜检查和B超检查等。

3.原发性输卵管癌

主要表现为阴道排液、阴道流血和下腹疼痛。诊刮阴性,宫旁可扪及肿块,超声检查有助于鉴别。

七、治疗

治疗原则应根据子宫大小、肌层是否被癌浸润、宫颈管是否累及、癌细胞分化程度及患者全身情况等而定。主要治疗为手术、放疗及药物治疗,单用或综合应用。

1.手术治疗

为首选的治疗方法,尤其对早期病例。1988年FIGO将子宫内膜癌的临床分期改为手术分期,一般推荐打开腹腔后立即取盆、腹腔冲洗液,然后仔细探查整个盆腹腔脏器及主动脉旁和盆腔内可疑或增大的淋巴结,标准的手术方式是筋膜外子宫全切术及双侧附件切除术。若术前已证实有宫颈间质侵犯,应该采用改良根治性全子宫切除术。

2.手术加放射治疗

Ⅰ期患者腹水中找到癌细胞或深肌层已有癌细胞,淋巴结可疑或已有转移,手术后均需加用放射治疗。Ⅱ、Ⅲ期患者根据病灶大小,可在术前加用外照射或腔内照射,放疗结束后1~2周内进行手术。

3.放射治疗

对老年或有严重合并症不能耐受手术,Ⅲ、Ⅳ期病例不宜手术均可考虑放射治疗,仍有一定效果。包括体外及腔内照射。

4.孕激素治疗

对晚期或复发癌患者、不能手术切除或年轻、早期、要求保留生育功能者,均可考虑孕激素治疗。

5.抗雌激素制剂治疗

他莫昔芬为一种非甾体类抗雌激素药物,并有微弱的雌激素作用。也可以治疗内膜癌。其适应证与孕激素治疗相同,他莫昔芬有促使孕激素受体水平升高的作用。

6.化疗

基本同卵巢上皮性肿瘤的治疗。晚期不能手术或治疗后复发者可考虑使用化疗,常用的化疗药物有氟尿嘧啶、环磷酰胺、丝裂霉素,可单独应用,也可几种药物联合应用,也可与孕激素等合并应用。

八、预后

以下组织病理学标准提示预后不佳:分化差、深肌层浸润(FIGOⅠC期)、淋巴脉管侵犯、腹水细胞学阳性、浆液性乳头状肿瘤、透明细胞瘤、宫颈侵犯(Ⅱ期)。

男,出生于上海,1961年毕业于浙江医科大学医疗系。1988年破格晋升为教授。1984~1997年间任浙江医科大学附属妇产科医院院长、浙江省妇女保健院院长、浙江医科大学妇产科学教研室主任。曾为浙江省妇产科学及妇科肿瘤学科带头人。

曾任多届中华妇产科学会常务委员、中华妇女保健学会常务委员、中华妇产科学会妇科肿瘤学组成员、浙江省妇产科学会主任委员等。目前担任全国和省内多个学会顾问,并任《中华妇产科杂志》《中国实用妇科与产科杂志》《中国妇产科临床杂志》《实用妇产科杂志》等国内20家杂志名誉主编、顾问、副主编、常务编委、编委、特约审稿等。2010年起任中华医学百科全书学术委员。2012年获首届“中国妇产科医师奖”。

免责声明

版权所有©人民卫生出版社有限公司。 本内容由人民卫生出版社审定并提供,其观点并不反映优医迈或默沙东观点,此服务由优医迈与环球医学资讯授权共同提供。

如需转载,请前往用户反馈页面提交说明:https://www.uemeds.cn/personal/feedback

人卫知识数字服务体系

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.