49岁男性,体检发现胃肿物14天。如何诊治?

【病例摘要】

患者,男性,49岁,主因“体检发现胃肿物14天”于2017年5月15日就诊于河北医科大学第四医院。无反酸、胃灼热,无恶心、呕吐,无腹痛、腹泻,查超声胃镜示:胃腔空虚,胃底可见隆起,约1.5cm,黏膜完整,上距贲门齿状线约4~5cm。超声:7.5~12MHz探查病变处,第1~3层连续完整,第4层内可见一圆形低回声,界限清楚,约15.6mm×9.9mm大小,中心可见高回声斑点,可见血流信号,弹性成像显示,较硬。胃镜诊断:胃底肌层肿物(考虑胃GIST)。全腹增强CT:胃底软组织结节,考虑胃GIST可能,建议结合胃镜检查;肝顶多发小囊肿。患者为求进一步诊治,门诊以“胃底肿物”收入院。

既往史及家族史

既往体健,无手术史及外伤史,否认食物、药物过敏史;父因“脑梗死”去世,母健在,家族中无类似病史。

体格检查

生命体征平稳,心肺查体未见明显异常。腹部平坦,未见胃肠型及蠕动波;腹软,无压痛反跳痛,全腹未触及包块;腹部叩诊鼓音;肠鸣音正常。

辅助检查

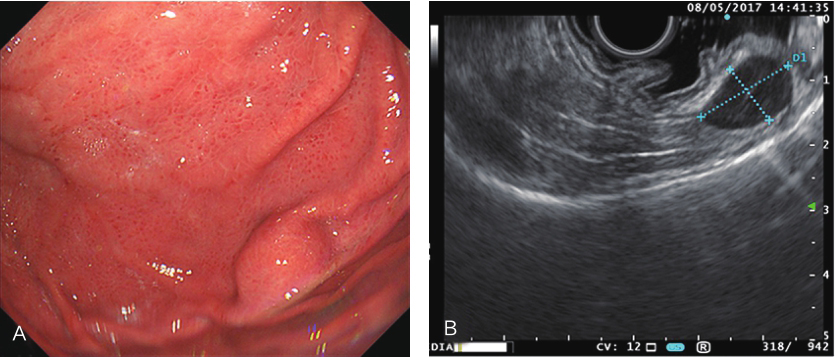

超声胃镜示:胃腔空虚,胃底可见隆起,约1.5cm,黏膜完整,上距贲门齿状线约4~5cm。超声:7.5~12MHz探查病变处第1~3层连续完整,第4层内可见一圆形低回声,界限清楚,约15.6cm×9.9mm大小,中心可见高回声斑点,可见血流信号,弹性成像显示,较硬。胃镜诊断:胃底肌层肿物(考虑 GIST)(图1)。

图1超声胃镜检查

A.肿物胃镜下表现;B、C.肿物超声胃镜下表现

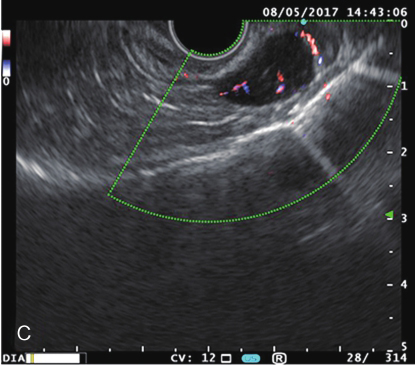

全腹增强CT:胃底软组织结节,考虑胃间质瘤可能,建议结合胃镜检查;肝顶多发小囊肿(图2)。

图2腹部增强CT

血常规:白细胞3.85×109/L,中性粒细胞2.35×109/L,红细胞 4.46×1012/L,血红蛋白144.2g/L,血小板 165×109/L。

血生化:碱性磷酸酶38.8U/L,余未见异常。

尿常规及便常规:均未见异常。

心脏彩超:心脏形态、结构、功能未见明显异常。

肺功能:未见明显异常。

初步诊断

1.胃底肿物:GIST?

2.肝脏多发囊肿

【治疗过程】

(一)病例分析

患者为中年男性,以“体检发现胃肿物14天”就诊。目前诊断为胃底肿物,约15.6mm×9.9mm大小,考虑胃小GIST可能性大,超声胃镜所示肿物回声不均,存在不良因素,应考虑手术切除。患者一般情况良好,心肺功能评估未见明显异常,ECOG评分1分,KPS评分90分。可行腹腔镜下胃底肿物切除术,且肿物较小,备术中胃镜,必要时术中内镜下定位肿物,术后根据病理决定下一步治疗方案。

(二)治疗方案

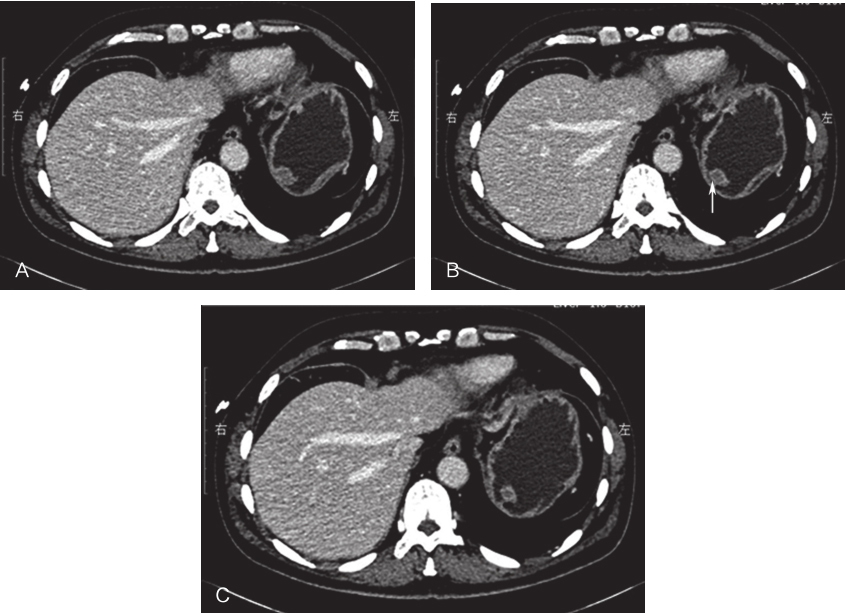

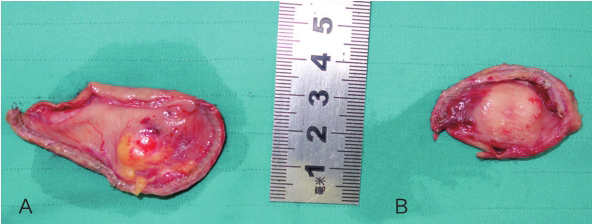

于2017年5月19日行“3D腹腔镜下胃底肿物及部分胃壁楔形切除术”,术中所见:探查腹盆腔未见明显转移结节,肿物位于胃底前壁大弯侧,大小约1.5cm×1cm,游离胃底,于胃底后壁大弯侧见另一肿物,大小约0.5cm(图3),腹腔镜下充分探查其他部位胃壁,未见其他肿物,分别以切割吻合器完整切除两个肿物(图4),术中胃镜下仔细探查胃腔,未见肿物。

图3术中肿物位置

图4切除肿物大体观

A.胃后壁肿物;B.胃前壁肿物

(三)术后病理及基因检测

术后病理:胃前壁肿物:胃组织及肿物组织共4cm×3cm×1.5cm,切开可见一个1.5cm×1cm×1cm 的肿物,切面灰白质脆。免疫组织化学染色:CD34(+),CD117(+),DOG-1(+),desmin(-),Act(-),Ki-67(Li:2%),S100(-),Vim(+),核分裂象 <5 个 /50HPF。

胃后壁肿物:胃组织及肿物组织共3.5cm×2.5cm×1cm,切开可见一个直径约0.6cm的结节,切面灰白质脆。免疫组织化学染色:CD34(+),CD117(+),DOG-1(+),desmin(-),Act(-),Ki-67(Li:2%),S100(-),Vim(+),核分裂象 3 个 /50HPF。

【预后】

患者术后恢复顺利,术后第4天出院。患者目前诊断为:胃双灶间质瘤,极低危。根据《中国胃肠间质瘤诊断治疗共识(2013年版)》,患者危险度分级为极低危险度,术后未进行伊马替尼辅助治疗。截至2019年9月,随访29个月,患者未发现复发转移迹象。

【经验与体会】

(一)胃小GIST需不需要手术?如需要手术,则手术方式如何选择?

目前,外科手术是GIST治疗的主要手段。对于直径>2cm的原发于胃的局限性间质瘤,外科手术治疗仍是其首选治疗方式。对于直径≤2cm的胃小GIST,其手术适应证选择上仍存有争议:有学者认为大多数胃小GIST有良性的临床过程,可以定期观察,并不需要积极的手术;另外有学者认为胃小GIST有恶性的可能,一经发现建议早期外科手术治疗。NCCN指南指出,当胃GIST直径≤2cm,如合并边界不规整、溃疡、强回声和异质性等不良因素,应考虑切除;如无不良因素,可定期复查超声内镜。而ESMO推荐,即使胃GIST最大直径<2cm,也需进行手术切除。笔者中心通过对90例胃小GIST的回顾性研究,认为对于胃小GIST早期发现并及时干预,不仅具有创伤小、恢复快的优点,而且能有效降低患者手术后的复发率,改善预后。对于胃小GIST早期积极的外科干预是较为理想、合理的治疗方式。张洪伟等通过对63例胃小GIST的回顾性研究,认为胃小GIST具有恶性潜能,一经诊断建议手术切除。

小GIST的浆膜外科和黏膜外科之争其实由来已久,胃小GIST的内镜下检出率逐步升高,而伴随着内镜下治疗技术的迅猛发展,内镜医生已经可以实现胃壁肿物的全层切除,部分胃GIST患者可以直接在内镜下切除从而避免手术。但GIST的本质决定了其起源部位在胃的固有肌层,治疗难度远超过黏膜病变,切除不足或导致肿瘤破损以及穿孔发生率较高,严重的出血穿孔可能会危及患者的生命,因此《中国胃肠间质瘤诊断治疗共识(2017年版)》对于内镜下治疗GIST不作为常规推荐。笔者认为,各单位在实际临床工作中,要根据具体科室的技术力量合理搭配腔镜和内镜力量,以患者最大临床获益为目标开展双镜联合技术。笔者认为,对于胃小GIST的合理治疗方式的选择,应综合患者病情(包括肿瘤大小、部位、大体生长方式、患者治疗意愿)和医者技术(包括内镜下和腹腔镜下治疗的软硬件实力),以患者最大临床获益为目标来做个体化决策。

(二)临床上如何避免漏诊及误诊?

GIST常以单发为主,多发相对罕见。GIST初期多无典型临床表现,多因上腹部、上消化道出血等症状或体检时行胃镜或腹部CT检查偶然发现。对于体积较大的GIST,腹部CT或胃镜较容易诊断,而对肿瘤体积<1cm者,加之有时胃充盈欠佳,腹部CT往往有时难以发现,而对于向腔外生长者,胃镜有时也难以发现。这就要求不能过分地相信影像学检查,警惕胃GIST多发的可能性,术中全面充分地探查胃壁,防止因探查不充分造成体积较小肿瘤的遗漏,给患者造成不良的预后。

免责声明

内容来源于人卫知识数字服务体系、人卫inside知识库,其观点不反映优医迈或默沙东观点。 此服务由优医迈与胤迈医药科技(上海)有限公司授权共同提供。

如需转载,请前往用户反馈页面提交说明:https://www.uemeds.cn/personal/feedback

人卫知识数字服务体系

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.