绝经(menopause)指卵巢功能停止而导致的永久性无月经状态。绝经的判断需回顾性确认,通常需在停经满12个月后经随诊方可判定。围绝经期(perimenopausal period)指女性从生育期规律月经向绝经过渡的阶段,涵盖从出现与卵巢功能衰退相关的内分泌、生物学和临床特征开始,直至末次月经后一年。该阶段多发生于40至60岁之间,共同表现为月经周期不规则。绝经综合征(climacteric syndrome或 menopausal syndrome,MPS)是指在此时期由于卵巢功能衰退而引起的下丘脑-垂体-卵巢轴功能障碍,从而出现一系列躯体及心理症状的综合征。

绝经可分为自然绝经(natural menopause)和人工绝经(induced menopause)两种。前者指卵巢内卵泡耗竭,或残余的卵泡对促性腺激素丧失了反应,卵泡不再发育和分泌雌激素,导致绝经。后者是指因手术切除双侧卵巢,或经放疗、化疗等导致卵巢功能受损而引发的绝经。

近几十年来,女性寿命显著延长,我国女性平均寿命达75岁,而绝经年龄并未相应推迟。因而许多女性一生中,有1/3的时间处于绝经后状态。围绝经期女性由于卵巢功能逐渐降低,体内雌激素降低,常出现一系列围绝经期症状,严重影响生活质量。虽然围绝经期是一种自然生理现象,一般对机体无严重妨碍,但部分患者的症状较重,明显干扰日常生活。绝经后女性易并发泌尿生殖系感染、老年性阴道炎、性交疼痛、体温波动过大、感觉异常、精神病样发作、骨质疏松症、糖代谢异常和高血压等。

女性围绝经期的持续时间个体差异较大,短者约1年,长者可达7~8年,平均2~4年。临床症状轻重不一,可能与生活环境、文化背景、精神状态和个人性格等因素有关。人工绝经者的症状往往比自然绝经者更为严重。这些症状可以是短暂性的或一过性的,也可能持续较长时间。绝经早期主要表现为血管舒缩障碍性症状,晚期(>5年)则逐渐出现各器官系统的衰老性表现。

一、绝经后雌激素缺乏

围绝经期最先出现的临床表现是月经周期的改变,主要包括以下几种情况:①月经突然停止。由于卵巢功能衰退呈渐进过程,此情况少见;②多数情况下,月经量和月经持续时间逐渐减少或缩短,至点滴状出血,最终月经停止或月经周期延长;③少数患者表现为月经频发、出血更多,或月经间期出血,此类情况需警惕是否存在器质性病变。闭经1年之后,再出现卵巢卵泡活化的阴道出血十分罕见。老年女性在长期闭经后再次出现阴道出血,常提示存在器质性病变。

由于雌激素是维持女性生殖道生长的主要激素,绝经后,第二性征退化和性器官萎缩,所有生殖器外观均会发生改变:①外阴干枯,阴道黏膜变薄,酸性降低易合并感染,发生老年性阴道炎。由于上皮变薄,阴道冲洗时轻微损伤即可引起阴道少量出血;②宫颈呈萎缩样改变,体积缩小,宫颈黏液分泌减少致使阴道干涩,引起性交痛。子宫内膜和子宫肌层同样发生萎缩;③输卵管和卵巢体积缩小。随着雌激素水平下降,生殖器官支持结构张力减低。绝经后雌激素缺乏可引起症状性、进展性盆底松弛。雌激素对维持膀胱和尿道上皮起重要作用,雌激素水平降低可使泌尿系统上皮呈现与阴道上皮类似的萎缩性变化,引起萎缩性膀胱炎,表现为尿急、尿失禁及尿频。还可形成尿道肉阜、排尿困难、尿道口痉挛,偶见血尿。

二、雌激素降低与睾酮增多

乳腺组织萎缩、下垂,乳头、乳晕色素减退,乳腺软塌。皮肤表现为干燥、多皱、色素沉着和老年斑,易发皮肤病、瘙痒。这些皮肤老化症状常随围绝经期出现,提示雌激素水平下降可能是内源性皮肤老化的重要因素。研究显示,围绝经期女性局部应用雌激素后可改善皮肤滋润度、增加弹性、缩小毛孔、减浅浅表皱褶,这可能与雌激素刺激真皮产生酸性黏多糖、透明质酸和胶原Ⅲ,从而使皮肤增厚、保水能力增强有关。绝经后,阴阜的附属毛发有一定程度的脱落,身体和四肢的毛发可能增加或减少,偶伴轻度秃顶、脂溢和痤疮,这些变化与雌激素降低而睾酮相对增多有关。

三、围绝经期综合征症状

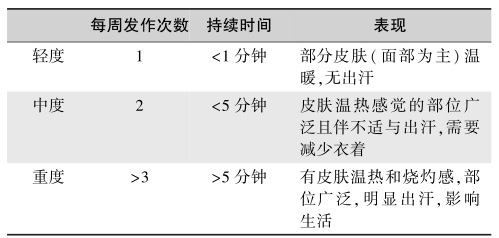

血管舒缩障碍症状群是围绝经期的典型表现,因雌激素缺乏和自主神经功能障碍引起,以发作性潮热(hectic fever, tidal fever)、潮红(flushing)、自汗和心悸为特征。患者常感头部胀痛,症状逐渐加剧,甚至出现潮热、偏头痛和失眠。典型者诉面部、胸部和颈部存在轰热感和灼热感,伴心悸、乏力、头昏、烦躁和口干。患者多通过脱衣、袒臂、开窗等方式驱热。面部、颈部和腹部潮红,体表温度升高,也可波及下腹、躯干、四肢,每次持续数秒至十余分钟不等,平均约4分钟;继而全身出汗,尤以头颈部、胸背部最为明显。发作频率多则每1~2小时1次,少则每1~2周1次。夜间发作时,患者常梦中惊醒、大汗淋漓,伴失眠和焦虑。进餐、运动、情绪激动、过度兴奋、饮用浓茶或咖啡等因素易诱发上述症状。约75%~80%的自然绝经女性会出现该症状,可始于月经紊乱时期,多数在绝经后2~5年内出现,其中约85%持续1年以上,25%~50%可持续5年以上。潮热的机制可能与雌激素下降影响5-羟色胺代谢及正常分泌,导致交感神经系统和体温调节中枢不稳定有关。临床上,一般用Moyad评分(Moyad scale)评估面部潮热的程度(表1)。

表1面部潮热的评价标准

注:1次发作计1分,1天内的分数计为总分,为了减少误差,建议以周为单位进行评价;本评价标准是在Moyad建议的基础上,部分修改而定。

四、精神心理表现

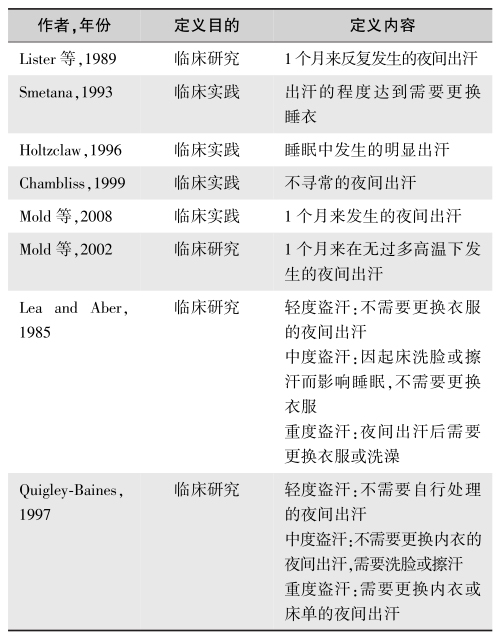

常见情绪不稳定、急躁、抑郁、多疑、记忆力减退、神经过敏、注意力不集中和感觉异常(如麻木、刺痛、蚁行感),严重者可出现类似精神病发作(抑郁型或躁狂型)。这些表现可能与雌激素水平下降及其受体变化引起机体物质代谢改变,导致多巴胺、去甲肾上腺素失调及内源性阿片样物质活性降低有关。夜间盗汗既可见于绝经,也可能因恶性肿瘤、免疫性疾病或感染引起,轻度盗汗亦可见于健康人群。盗汗的定义见表2。

表2盗汗的定义

五、心血管病和骨质疏松风险

流行病学数据显示,女性冠心病的发病年龄较男性推迟10年,绝经期前女性冠心病发病率与男性之比约为1∶3~1∶10,绝经期后女性与男性相近。切除卵巢后的女性患心血管疾病的概率与自然绝经的女性相似。绝经前女性心血管疾病的危险性明显低于同龄男性,而绝经后的发病率显著升高,主要与雌激素水平急剧下降有关。动物模型及人体研究表明,雌激素可通过直接作用(如改善内皮功能、抑制血管平滑肌细胞增殖和迁移)和间接效应(如调节脂代谢、改善血流动力学、优化凝血纤溶功能及抗氧化)改善血管功能,减轻有害刺激引起的细胞反应。此外,雌激素对绝经后2型糖尿病妇女的糖代谢和血脂有益,能降低其纤溶酶原激活物1(PAI-1)和脂蛋白α(LP-αa)。在特定年龄段和正常心血管状态下,雌激素具有保护作用,雌激素受体不仅介导上述效应,而且能够直接作用于某些环节发挥有益的作用。然而,近年来的心脏雌激素/孕酮替代研究(HERS)和妇女健康倡议研究(WHI)对性激素替代治疗(HRT)在冠心病防治中的作用提出了挑战。目前认为,冠心病二级预防中应慎重考虑HRT的应用。此外,HRT会显著增加脑血管意外风险及严重程度,因此不推荐作为卒中的一级和二级预防措施。绝经后因雌激素缺乏导致骨量丢失、骨密度降低,可表现为身高变矮、驼背,并易发生骨折和骨关节疼痛。

医学博士,教授,博士生导师。从事内分泌代谢病诊治多年,积累了丰富的临床经验。临床擅长糖尿病严重并发症、垂体-性腺生长发育障碍、甲状腺、肾上腺等复杂疑难病症的诊治。

免责声明

内容来源于人卫知识数字服务体系、人卫inside知识库,其观点不反映优医迈或默沙东观点。 此服务由优医迈与胤迈医药科技(上海)有限公司授权共同提供。

如需转载,请前往用户反馈页面提交说明:https://www.uemeds.cn/personal/feedback

人卫知识数字服务体系

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.