琥珀酸脱氢酶(succinate dehydrogenase,SDH)又称为线粒体呼吸链复合物Ⅱ,位于线粒体内膜上,由A、B、C、D 4个亚单位构成,在三羧酸循环中催化琥珀酸盐氧化为延胡索酸盐,并参与电子传递。SDH复合物中任何一个亚单位的缺陷均会导致SDH复合物功能障碍,进而导致琥珀酸盐的堆积,使致瘤反应和血管生成反应相关信号通路异常激活,促使SDH缺陷相关肿瘤的发生,胃肠间质瘤(gastrointestinal stromal tumor,GIST)便是其中最常见的一种。同c-KIT/PDGFRA基因突变型GIST相比,SDH缺陷型GIST在临床病理表现、治疗及预后等方面均有其特殊性。

【病例摘要】

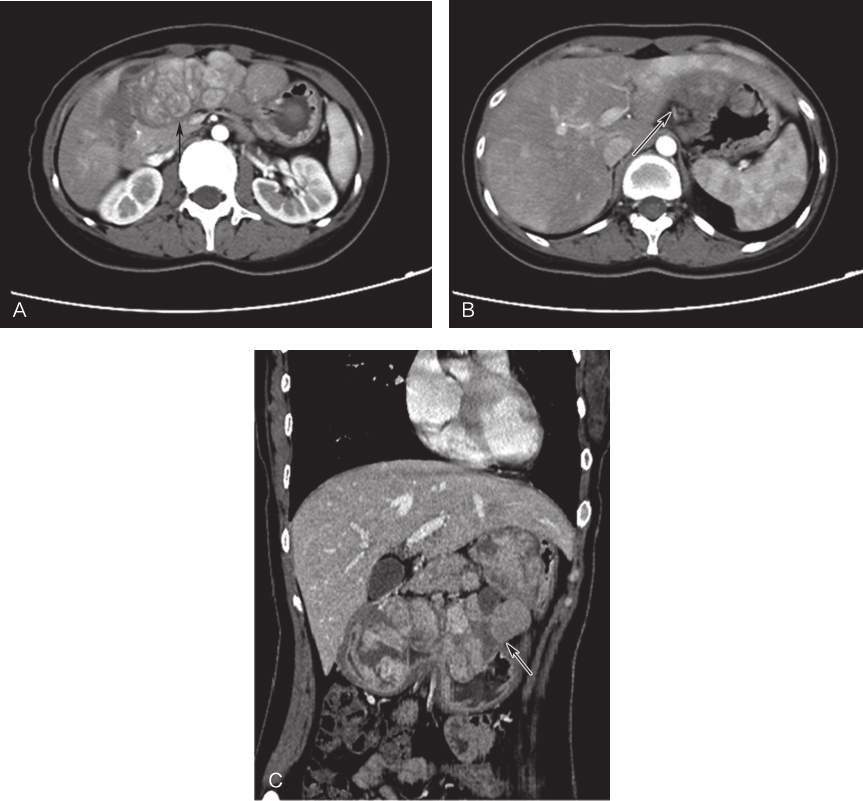

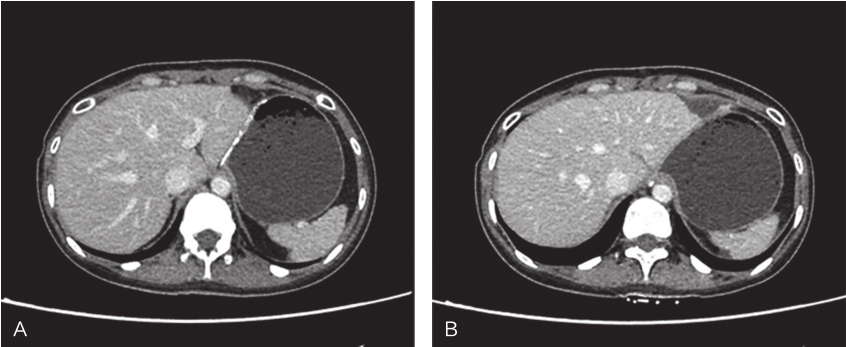

患者,女性,24岁,于2015年9月因“呕血3小时、便血3天”就诊于当地医院。行腹部CT示:①胃多发高密度影肿块,考虑肿瘤性病变,胃GIST?②肝脏多发低密度影,肝内血管瘤可能(图1)。胃镜示:胃体-胃角-胃窦可见数个大小不一的球形及半球形隆起,呈串珠样排列,胃窦处最大一个约为7.0cm×7.0cm,表面糜烂。穿刺活检示:镜下可见数小团梭形细胞;免疫组织化学染色示:CD117(+),CD34(+),DOG-1(+),SMA(-);因组织量较少未行基因检测。结合免疫组织化学染色及临床病史,符合(胃)胃肠间质瘤,当地医院给予口服伊马替尼治疗,400mg/d。

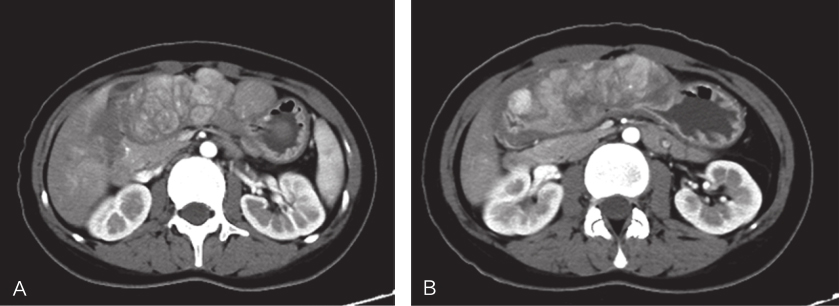

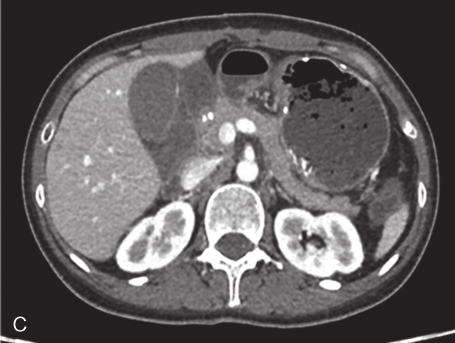

2015年12月复查腹部CT示:①胃多发肿块,胃GIST可能,较3个月前肿瘤大小无明显变化;②肝内稍低密度影,考虑肝脏多发血管瘤(图2)。当地医生考虑患者为胃GIST靶向治疗后疾病稳定,决定维持当前治疗方案。2016年3月19日复查腹部CT示:①胃窦、胃小弯、侧壁及肝胃间区多发富血供肿块,考虑为胃肠间质瘤;②盆腔左侧团块灶,考虑为左侧卵巢肿瘤;③肝内稍低密度影,考虑肝脏多发血管瘤。肿瘤大小较3个月前明显增大并出现肝胃间隙转移,患者为求进一步治疗,遂前往华中科技大学同济医学院附属协和医院胃肠间质瘤专病门诊就诊,门诊以“(胃)胃肠间质瘤靶向治疗后,肝脏多发占位,左侧卵巢占位”收入。

图1首诊CT

A、B.横断位;C.冠状位

引自:胃肠间质瘤典型病例诊治与解析.第1版.ISBN:978-7-117-30146-6.主编:陶凯雄 曹 晖

图2服药3个月复查CT

A、B.横断位;C.冠状位

胃肠间质瘤典型病例诊治与解析

1

978-7-117-30146-6

陶凯雄 曹 晖

1.既往史及家族史

既往体健,否认药物过敏史;父母健在,家族中无类似病史。

2.体格检查

生命体征平稳,皮肤黏膜无黄染、无苍白。腹部平坦,未见胃肠型及蠕动波。上腹部及右下腹轻度压痛,剑突下可及一包块,约拳头大小,边界不清,无反跳痛,无肌紧张;肠鸣音正常。

3.辅助检查

血常规:白细胞 3.13×109/L ↓,红细胞 3.02×1012/L ↓,血红蛋白 98g/L ↓,血小板282×109/L,中性粒细胞百分比 38.88%↓,淋巴细胞百分比 42.4%。

血生化:肌酐 36.0μmol/L ↓,尿素氮 2.88mmol/L ↓,余未见异常。

肿瘤标志物:均未见异常。

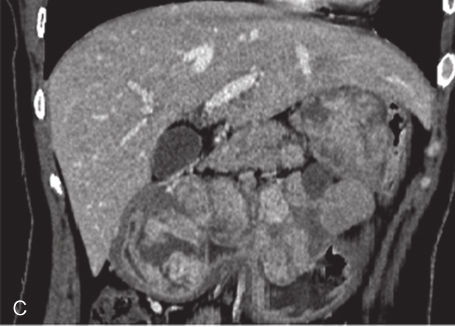

全腹部增强CT:① 胃体-胃小弯侧壁-胃窦及肝胃间区见多发软组织密度影,部分呈串珠状排列,左右径约为12cm,前后径约为4.4cm,胃窦较大者约4.5cm×3.8cm,胃窦部较大的肿物囊性变明显,胃腔阻塞;增强呈明显强化,肝左动脉、胃左动脉、胃十二指肠动脉分支参与血供;考虑为胃GIST,伴肝胃间隙转移。②肝内散在结节状稍低密度影,大者位于右后叶上段,长径1.8cm,增强呈渐进性强化;需鉴别于肝转移瘤与肝血管瘤,建议进一步行MRI增强扫描。③左侧附件区见块状软组织密度影,约3.7cm×3.1cm,增强呈轻度不均匀强化,不排除左侧卵巢肿瘤性病变。建议进一步行MRI检查。④腹腔腹膜后小淋巴结增多(图3)。

图32016年3月增强CT

A、B.横断位;C.冠状位

引自:胃肠间质瘤典型病例诊治与解析.第1版.ISBN:978-7-117-30146-6.主编:陶凯雄 曹 晖

妇科B超:左卵巢见2.4cm×1.9cm极低回声,内似见网状分隔,考虑为囊性病变,性质待查。

4.初步诊断

胃巨大胃肠间质瘤伴肝胃间隙转移,格列卫靶向治疗后

肝脏占位病变:转移瘤?肝血管瘤?

卵巢占位:转移瘤?卵巢囊肿?

轻度贫血

【治疗过程】

1.病例分析

患者为年轻女性,以“消化道出血”就诊。当地医院诊断为胃GIST,经过6个月的伊马替尼靶向治疗后出现肿瘤进展,考虑为伊马替尼原发耐药。患者诊断为胃多发GIST术前治疗后伴进展(肝脏、附件转移可能),虽然手术有风险,但患者一般情况良好,ECOG评分1分,预期可行满意减瘤手术。遂给予对症治疗,纠正贫血后行手术治疗,术后结合基因检测结果决定下一步治疗方案。

2.治疗方案

于2016年4月1日行“腹腔镜下腹腔探查+远端胃切除(Roux-en-Y)+肝脏肿瘤切除+左侧卵巢切除术”,术中所见:胃体及胃窦多发不一结节,约8~10个,最大者6cm×6cm,其中胃窦一结节囊性变显著;胃周多发肿大淋巴结,肝脏表面可及多个大小不一结节,最大者位于左外叶,大小约1.5cm×1.0cm;左侧卵巢偏大,呈坏死样组织。

3.术后病理及基因检测

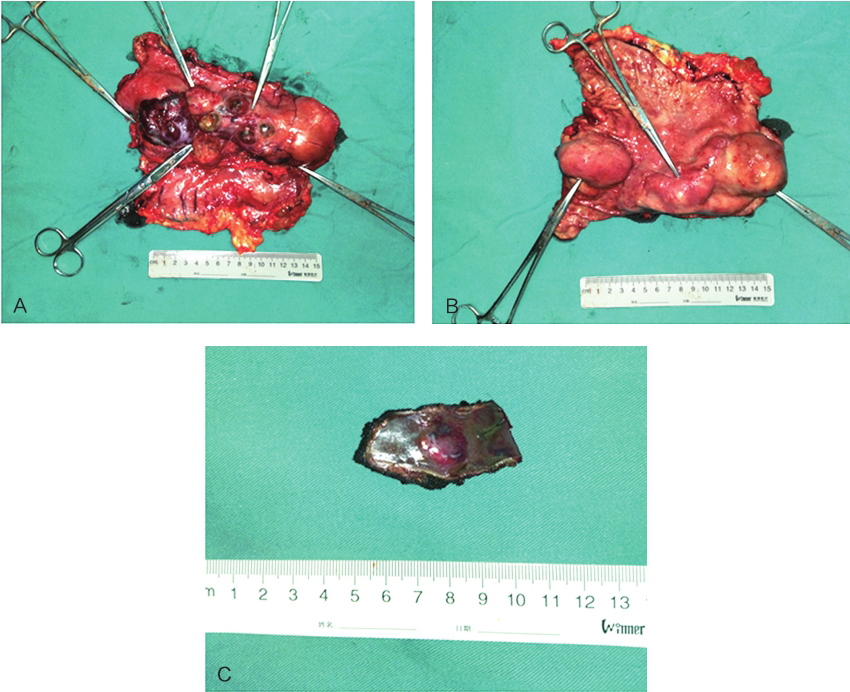

术后病理:(胃GIST伊马替尼治疗后)①(远端胃及部分肝脏)胃肠间质瘤(胃肿瘤大小:14cm×4cm;肝脏肿瘤大小:0.8cm×0.5cm及1.3cm×1.1cm;核分裂象:10个/50HPF)(图4);胃体断端及幽门断端、肝脏手术切缘未见肿瘤累及。②肝总动脉旁淋巴结(3/7)、小弯侧淋巴结(6/22)、大弯侧淋巴结(2/18)肿瘤转移。③(左侧)卵巢滤泡囊肿(图5、图6)。

图4术后标本大体观

A、B.胃肿瘤;C.肝脏转移瘤

引自:胃肠间质瘤典型病例诊治与解析.第1版.ISBN:978-7-117-30146-6.主编:陶凯雄 曹 晖

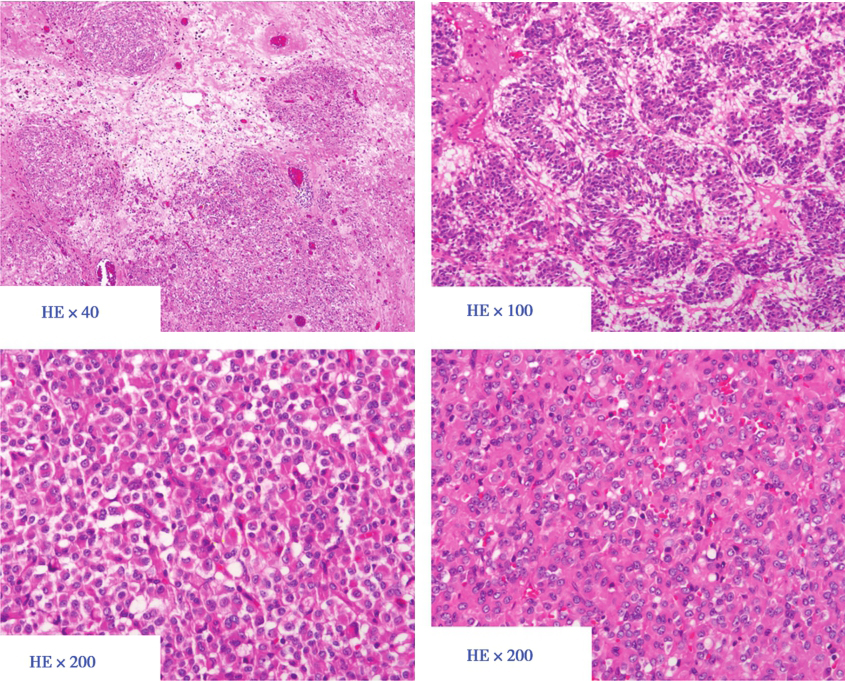

图5原发肿瘤HE染色

引自:胃肠间质瘤典型病例诊治与解析.第1版.ISBN:978-7-117-30146-6.主编:陶凯雄 曹 晖

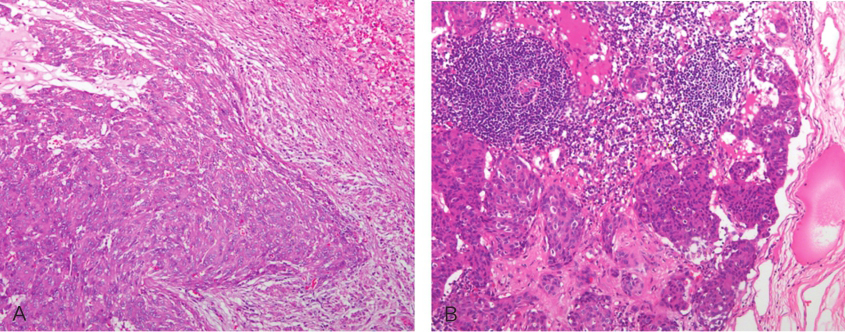

图6肝脏及淋巴结转移灶HE染色

A.肝脏(100×);B.淋巴结(100×)

引自:胃肠间质瘤典型病例诊治与解析.第1版.ISBN:978-7-117-30146-6.主编:陶凯雄 曹 晖

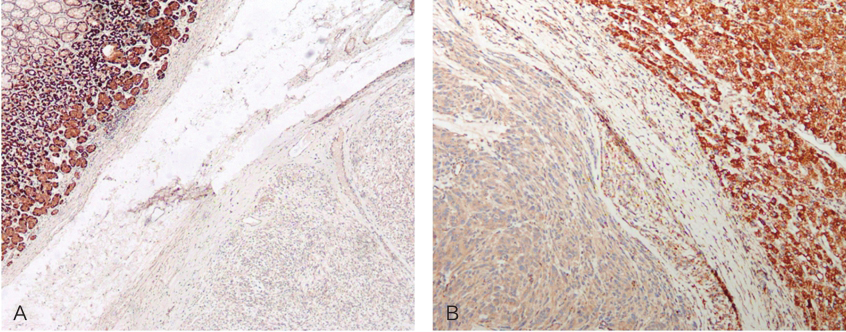

免疫组织化学染色:(胃)CD117(+),CD34(+),DOG-1(+),SMA(-),S-100(-),Ki-67(Li:5%),SDHB(-);(肝)CD117(+),CD34(-),DOG-1(+),SMA(-),S-100(-),Ki-67(Li:5%),SDHB(-)(图7)。

图7SDHB免疫组织化学染色

A.原发灶(40×);B.肝脏转移灶(100×)

引自:胃肠间质瘤典型病例诊治与解析.第1版.ISBN:978-7-117-30146-6.主编:陶凯雄 曹 晖

基因检测:c-KIT基因外显子9、11、13、17以及PDGFRA基因外显子12、18均为野生型。

【预后】

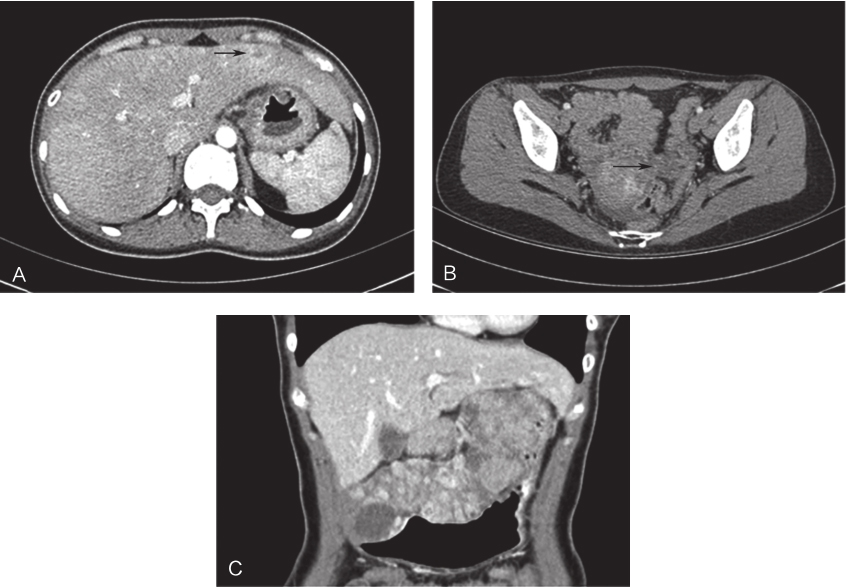

患者术后7天恢复出院。患者出院诊断为:野生型(胃)胃肠间质瘤伴肝脏及淋巴结多发转移。2017年行病例筛查时MDT团队分析认为其符合SDH(-)表现,行免疫组织化学染色示:SDH(-),结合指南变更给予舒尼替尼(索坦)靶向治疗,37.5mg/d。截至2018年6月,随访25个月(图8),患者无明显不良反应,肝脏转移病灶完全缓解,其余部位未发现明显复发转移迹象。

图8术后25个月复查CT

胃肠间质瘤典型病例诊治与解析

1

978-7-117-30146-6

陶凯雄 曹 晖

【经验与体会】

1.野生型GIST有哪些?SDH缺陷型有哪些特点?

野生型GIST缺乏c-KIT和PDGFRA基因突变,但常伴有其他基因的结构或表达异常,如琥珀酸脱氢酶(SDH)基因、BRAF基因、1型神经纤维瘤病(NF1)基因突变以及多种基因融合等异常,不同突变类型的野生型GIST在临床表现、流行病学特点以及病理特征等方面存在差异。

野生型GIST中约有20%~40%表现为SDH缺陷,该类患者常有以下特点:以年轻人多见、肿瘤多原发于胃部、肿瘤进展相对缓慢、淋巴结转移发生率较高、预后差异较大。此外琥珀酸脱氢酶缺陷型GIST常伴有胰岛素样生长因子1受体(IGFIR)表达上调,故对舒尼替尼更敏感,可能成为该型GIST的治疗靶点。华中科技大学同济医学院附属协和医院陶凯雄教授团队对SDH缺陷型GIST进行总结发现SDH缺陷型GIST是一种特殊亚型GIST,其生物学行为及治疗方案与普通型有别;对于无c-KIT或PDGFRA突变的GIST,尤其是肿瘤原发胃部的年轻患者,推荐进行SDHB免疫组织化学染色检查;该型患者可以考虑对可见的肿大淋巴结进行清扫,该型患者通常对伊马替尼耐药,可能对舒尼替尼有更高的反应率。

因此对于首诊的胃肠间质瘤患者,术前活检和基因检测对于其疾病的诊疗、危险度评价有着重要价值。我们建议对于术前活检的患者一定要跟内镜医师、病理医生充分沟通,在确保安全的情况下多取组织,行基因检测。

2.野生型GIST术后靶向治疗应该如何选择?

此患者为SDH缺陷型GIST,属于野生型GIST中的一种。野生型GIST能否从伊马替尼辅助治疗中获益存在争议,但一些小样本研究发现,SDH缺陷型的GIST患者通常对伊马替尼耐药,对舒尼替尼有更高的反应率。此患者术前采用伊马替尼治疗无效进而导致肿瘤进展,术后果断更换舒尼替尼治疗,取得较好疗效。因此我们建议对于野生型GIST,尤其是伴有其他基因的结构或表达异常如NF1、BRAF1等的患者,在经济条件允许的情况下考虑二代测序,根据其结果选择合适的靶向药物。

【专家点评】

SDH缺陷型GIST几乎只发生于胃,并且呈多灶性,易发生肝脏和淋巴结转移,基因遗传学上缺乏c-KIT和PDGFRA基因的突变。大多数患者都存在涉及SDH不同亚基基因的体系突变,在免疫表型上都表现为SDH的表达缺失,因此,通过免疫组织化学检测SDH缺失是识别SDH缺陷型GIST最为有效的方法。此外,组织学上,SDH缺陷型GIST多为条索状或实性、片巢状排列的上皮样瘤细胞,呈丛状或多结节状穿插于平滑肌间生长,或可与梭形瘤细胞混合出现,细胞呈轻至中度异型,核分裂象多见,并常伴有淋巴管侵犯或区域淋巴结转移。

治疗方法上,外科手术完整切除和区域淋巴结清扫是SDH缺陷型GIST最重要的治疗方式,由于此类GIST患者多对伊马替尼耐药,而一些小样本研究显示其对舒尼替尼反应性较佳,因此术后可选择舒尼替尼进行靶向治疗。即使存在转移灶,此类GIST临床过程也趋于惰性,核分裂象的多少与肿瘤发生转移的风险并无明确关系,即使发生肝转移也可生存较长时间,因此不建议使用常规危险度评估标准(核分裂象数和肿瘤大小)评估该亚型GIST的恶性潜能。

此外,通过本病例的诊治,有以下几点值得借鉴:

1.GIST患者在拟行术前治疗前除了需活检明确诊断外还应行基因检测,并根据基因检测结果确定伊马替尼的初始剂量。

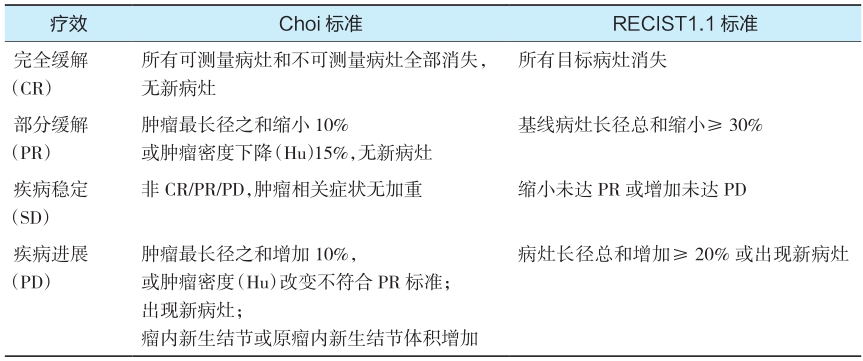

2.在术前治疗期间,应定期(每2~3个月)评估治疗效果,推荐使用Choi标准或参考RECIST1.1版标准(表1)。对于伊马替尼治疗后肿瘤进展的患者,应综合评估病情,有可能切除进展病灶者,可考虑停用药物,及早手术干预。

3.GIST很少发生淋巴结转移,一般情况下不必行常规清扫,但在存在病理性肿大淋巴结的情况下,需考虑SDH缺陷性GIST的可能,并切除病变淋巴结。

表1改良RECIST1.1评估标准

引自:胃肠间质瘤典型病例诊治与解析.第1版.ISBN:978-7-117-30146-6.主编:陶凯雄 曹 晖

免责声明

内容来源于人卫知识数字服务体系、人卫inside知识库,其观点不反映优医迈或默沙东观点。 此服务由优医迈与胤迈医药科技(上海)有限公司授权共同提供。

如需转载,请前往用户反馈页面提交说明:https://www.uemeds.cn/personal/feedback

[1] BOIKOS S A, PAPPO A S, KILLIAN J K, et al. Molecular subtypes of KIT/PDGFRA wild type gastrointestinal stromal tumors: a report from the National Institutes of Health Gastrointestinal Stromal Tumor Clinic [J] . JAMA Oncol, 2016, 2 (7) : 922-928.

[2] LIU W, ZENG X, WU X, et al. Clinicopathologic study of succinate-dehydrogenase-deficient gastrointestinal stromal tumors: A single-institutional experience in China [J] . Medicine (Baltimore) , 2017, 96 (32) : e7668.

[3] WANG Y M, GU M L JI F. Succinate dehydrogenase-deficient gastrointestinal stromal tumors [J] . World J Gastroenterol, 2015, 21 (8) : 2303-2314.

[4] MIETTINEN M, LASOTA J. Succinate dehydrogenase deficient gastrointestinal stromal tumors (GISTs) -a review [J] . Int J Biochem Cell Biol, 2014, 53 (8) : 514-519.

[5] 中国临床肿瘤学会胃肠间质瘤专家委员会. 中国胃肠间质瘤诊断治疗共识 (2017年版) [J] . 肿瘤综合治疗电子杂志, 2018, 4 (1) : 31-43.

[6] 成元华, 张钟凤, 祝和芬, 等. 琥珀酸脱氢酶缺陷型胃肠道间质瘤的临床病理特征观察 [J] . 中华病理学杂志, 2016, 45 (3) : 153-158.

人卫知识数字服务体系

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.