中老年男性,急性起病,因“嗜睡、左下肢跛行20天,记忆力下降4天”就医。患者有恶性肿瘤病史,无化疗、放疗及免疫抑制剂治疗史。颅脑MRI提示基底核区占位病变,局部增强后明显强化。该患者所患何病,如何治疗?

一、病情摘要

1.基本情况

男性患者,61岁,因“嗜睡、左下肢跛行20天,记忆力下降4天”,于2014年7月入院。20天前,患者无明显诱因出现嗜睡、左下肢跛行,无口角歪斜、抽搐、头痛、发热、咽痛、声音嘶哑、消瘦,未行系统诊治,上述症状亦无改善。4天前,患者出现记忆力下降,无意识不清、吞咽困难,为进一步诊治入我院。

2.既往

患者有慢性阻塞性肺疾病合并支气管哮喘,3年前行喉鳞状细胞癌切除术,生活环境良好,家族中无肿瘤及遗传性疾病患者。

3.入院查体

体温36.7℃,脉搏84次/min,呼吸20次/min,血压120/75mmHg。神志清楚,对答切题;浅表淋巴结未触及肿大,口咽无异常;颈软,胸骨无压痛;心查体无异常;腹平软,肝、脾肋下未触及;双下肢无水肿;左下肢肌力5-级,其余肢体肌力正常,肢体肌张力正常;脑膜刺激征阴性,布鲁津斯基征等病理征阴性。

4.入院前检查

颅脑MRI示右侧基底核区前下部病变(图1),等T1,等及稍长T2,T2-FLAIR及DWI呈不均匀稍高信号,增强后明显强化,大小为3.0cm×4.3cm×3.3cm,邻近右额叶、近中颞叶、岛叶和基底核区脑水肿,可能为淋巴瘤。

5.初步诊断

颅脑占位病变,原因待查。

.jpg)

图1 颅脑MRI(2014-07-23)

二、诊治过程

【病例特点】

1.一般情况

患者为中老年男性,急性起病,以中枢神经系统受损表现为主。

2.既往

患者有恶性肿瘤病史,无化疗、放疗及免疫抑制剂治疗史。

3.症状及体征

嗜睡、左下肢跛行、记忆力下降,左下肢肌力下降。

4.颅脑MRI

提示基底核区占位病变,局部增强后明显强化。

【诊治措施】

入院后相关检查

(1)实验室检查:

血常规:WBC 10.9×109/L,Hb 123g/L,PLT 153×109/L。生化:LDH 118IU/L(109~245IU/L),GLB 43g/L(40~55g/L),肝、肾功能均正常。血β2-微球蛋白(β2-microglobulin,β2-MG)3.7mg/L(正常参考值:1~2.2mg/L),HCV抗体、HIV抗体均阴性。EB病毒DNA及巨细胞病毒DNA均正常。CEA、AFP、CA125等肿瘤标志物正常。自身免疫全套指标正常。

(2)脑脊液检查:

常规指标正常,流式分析未见异常细胞,总蛋白、糖、氯均正常。

(3)肺功能检查:

重度阻塞性通气障碍,支气管舒张试验阳性。

(4)全身PET-CT:

右侧基底核区高代谢病灶,4cm×3.4cm,SUVmax 10.9。腹腔多发淋巴结,最大1.5cm×2.1cm,SUVmax 1.2。

(5)颅脑占位病变穿刺活检病理:

符合弥漫大B细胞淋巴瘤。异常细胞胞体中等大,胞质量少,核仁明显,部分区域围绕血管分布(图2A)。免疫组化示:CD20(+)(图2B)、CD3(-)、CD5(-)、CD10(-)、MUM1(+)、CD30(-),Ki67阳性率60%~70%,BCL2(+),CylinD1(-)。

(6)骨髓检查:

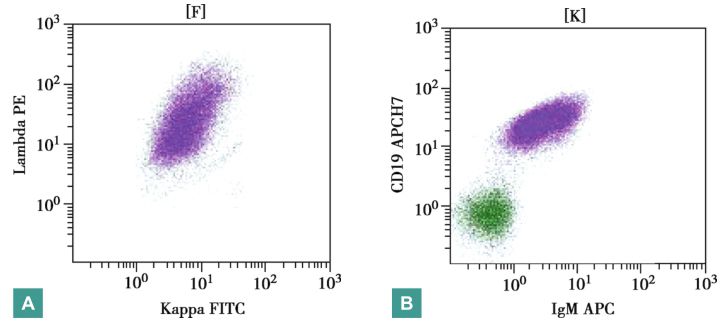

①骨髓穿刺涂片大致正常。②骨髓活检:小B细胞淋巴瘤(图2C)。B细胞异常增生、浸润,呈小淋巴细胞样。免疫组化:CD20(+++)、CD3(+)、CD34、CD38(+)、TdT-、Bcl-2(-)、Bcl-6(-)、CD10(-)、CD5(-)、CyclinD1(-)、CD23(-)、CD30(-)。③骨髓流式细胞学检查显示异常细胞占19.77%,表达CD22、CD79b、CD19、CD38、CD25、sIgM、sIgD,部分表达CD23,弱表达FMC7、CD20,不表达CD5、CD10、CD43(图3)。

图2 组织病理表现

A.脑组织活检病理(HE染色,×400):符合弥漫大B细胞淋巴瘤。异常细胞胞体中等大,胞质量少,核仁明显,部分区域围绕血管分布;B.脑组织免疫组化CD20阳性(×400);C.骨髓组织活检病理(HE染色,×400):小B细胞淋巴瘤

图3 骨髓流式分析部分结果

(7)血浆免疫相关检查:

①血κ及λ轻链浓度正常;②κ链(尿)6.6mg/L(正常参考值:0~7.1mg/L),λ链(尿)45.7mg/L(正常参考值:0~3.9mg/L);③血补体C3 0.93g/L(正常参考值:0.9~1.8g/L),C4 0.18g/L(正常参考值:0.1~0.4g/L);④血IgG 4.75g/L(正常参考值:7.0~16.0g/L),IgA 0.291g/L(正常参考值:0.7~4g/L),IgM 24.6g/L(正常参考值:0.4~2.3g/L);⑤免疫固定电泳:检出单克隆IgM-λ条带。

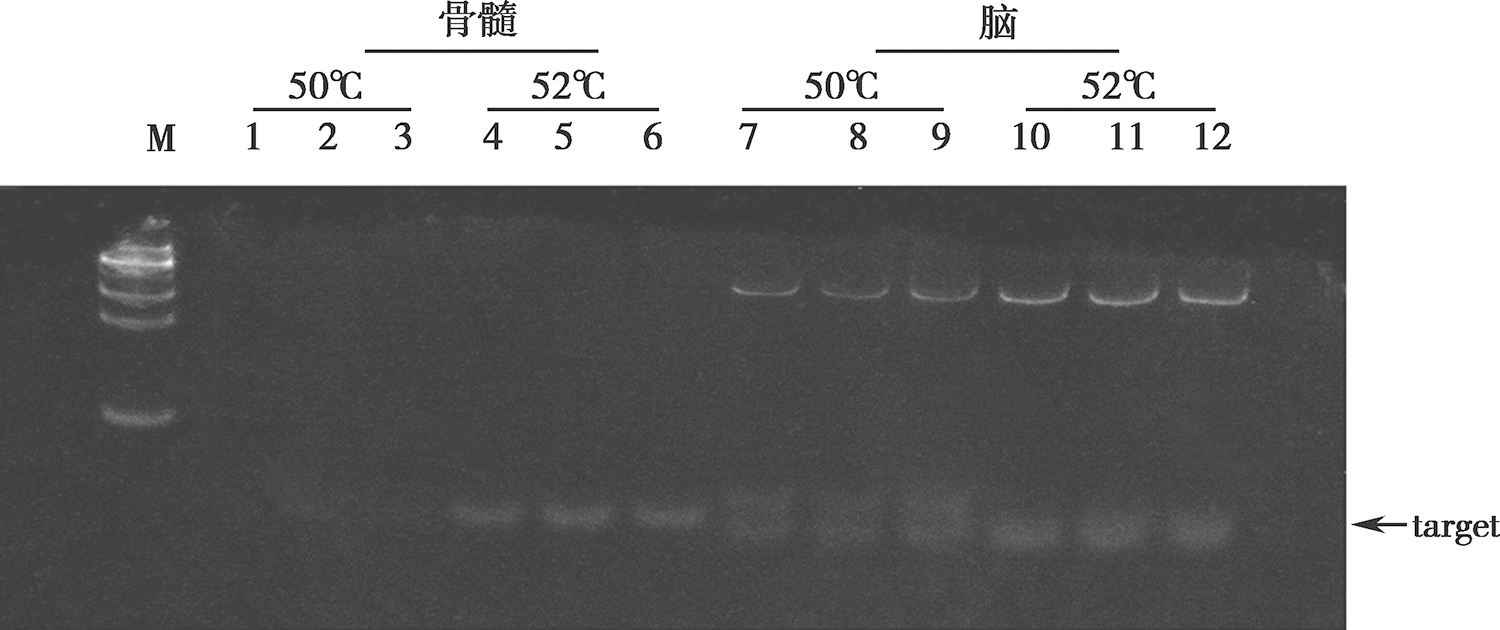

(8)骨髓融合基因 MYD88(L265P)检查:

阳性(图4)。

(9)眼底裂隙灯及椎体MRI检查:

均正常。

检测(Sanger测序法).jpg)

图4 骨髓融合基因MYD88(L265P)检测(Sanger测序法)

【鉴别诊断思路】

综合上述临床表现及检查结果,本病例颅脑占位病变为淋巴瘤所致可能性大。淋巴瘤作为起源于淋巴系统的恶性肿瘤,可累及淋巴结及结外各组织器官,如颅脑、骨髓、胃肠道、皮肤及骨骼等。患者除有组织受侵犯引起功能受损的表现外,可伴消瘦、盗汗或发热等全身症状。该病诊断依赖组织病理。其中,原发中枢神经系统淋巴瘤好发部位为大脑半球、胼胝体及基底核、丘脑,其次为小脑和脑干,病理特点为瘤细胞围绕血管呈袖套状排列,MRI增强多呈明显均匀强化。淋巴瘤对激素治疗反应较好,但是疗效不持续。激素治疗可导致该病诊断困难甚至误诊,故明确诊断前应慎用。

对于本病例,在确诊淋巴瘤之前应注意与以下疾病相鉴别:

(1)颅脑肿瘤样脱髓鞘病

MRI增强扫描表现多样,可以为环形或点状强化,单纯依赖影像学检查易误诊为颅脑肿瘤。其病理特点为大量髓鞘脱失,炎细胞大量浸润,星形细胞增生。

(2)脑胶质瘤

起源于神经上皮组织,是最常见的原发性颅脑肿瘤,病灶水肿及占位效应较明显,环形强化较为少见,多为病灶边缘强化,内部信号混杂,容易出现分隔。

(3)喉癌术后复发脑转移

本例患者既往有喉癌病史,不排除复发并至颅脑转移可能。但患者无喉癌局部复发引起的咽痛、声音嘶哑等功能受损症状,影像学检查亦未见肿瘤原发灶复发,因此需进一步行全身PET-CT检查及颅脑占位病变活检。

(4)慢性B淋巴细胞增殖性疾病

常在中老年发病,临床进展缓慢,多为低度恶性。这类惰性淋巴瘤可向侵袭性淋巴瘤转化,形态学表现以小的成熟淋巴细胞为主,部分病例可出现中等大小淋巴细胞。免疫表型主要表达B细胞相关抗原(CD19、CD20、CD22、CD79α)和表面免疫球蛋白(sIg)单一轻链(κ或λ)。

(5)淋巴浆细胞淋巴瘤(lymphoplasmacytoid lymphoma,LPL)/华氏巨球蛋白血症(Waldenström’s macroglobulinemia,WM)

患者起病时外周血常规正常,骨髓细胞形态未见异常,但骨髓流式细胞分析及骨髓活检可见一群异常小B细胞浸润骨髓,细胞表达B细胞抗原CD22、CD79b、CD19,且同时表达CD38,不表达CD5、CD10,免疫组化CyclinD1阴性,考虑为LPL/WM可能性大。LPL是一种惰性B细胞型淋巴瘤,是由小B淋巴细胞、浆细胞样淋巴细胞和浆细胞组成的低度恶性肿瘤,以骨髓或肝、脾、淋巴结淋巴浆细胞浸润为主要表现。当浆细胞样淋巴细胞浸润骨髓,同时血清中出现单克隆免疫球蛋白lgM则为WM。MYD88(L265P)突变是WM最常见的基因突变,有助于与非IgM-LPL及其他B细胞淋巴瘤、浆细胞肿瘤鉴别。

(6)慢性淋巴细胞白血病(chronic lymphocytic leukemia,CLL)/小B细胞淋巴细胞淋巴瘤(small B-cell lymphocytic lymphoma,SLL)

是一种小B淋巴细胞克隆性增殖性疾病,可以引起外周血淋巴细胞比例增高,导致淋巴结肿大,或骨髓浸润引起血细胞减少。随着病情进展,CLL/SLL可以向侵袭性淋巴瘤转化,即Richter综合征。流式细胞学免疫分型是与B细胞慢性淋巴增殖性疾病(B cell chronic lymphoproliferative disease,B-CLPD)其他类型进行鉴别诊断的主要方法。CLL/SLL典型的免疫表型为CD5(+),CD23(+),CD22(+)(dim),FMC7(-),sIg(+)(dim)。

(7)套细胞淋巴瘤(mantle cell lymphoma,MCL)

是侵袭性B细胞非霍奇金淋巴瘤的一个亚型,易复发,兼具惰性与高度侵袭性淋巴瘤的特征。几乎所有MCL病例均以t(11;14)(q13,q32)染色体易位和Cyclin D1表达为特征。淋巴瘤细胞在表达CD19、CD20、CD22和CD79β等基础上CD5(+)、Cyclin D1(+)。

本例患者以中枢神经系统功能障碍起病,根据神经系统占位病变穿刺活检病理结果,明确诊断为弥漫大B细胞淋巴瘤(diffuse large B cell lymphoma,DLBCL),细胞来源为非生发中心B细胞(non generative central B cells,nGCB),进一步骨髓病理及流式分析,结合骨髓MYD88(L265P)突变阳性结果,提示合并华氏巨球蛋白血症。一种侵袭性淋巴瘤、一种惰性淋巴瘤,两病共存或前者为后者转化而来,或两种淋巴瘤无任何相关性,皆有可能。

为明确两种淋巴瘤细胞的关系,选取免疫球蛋白IgH基因互补决定区CDR Ⅲ设计引物。患者骨髓及脑组织肿瘤的两个标本经PCR扩增,产物一致(图5),说明DLBCL是由LPL转化而来的。

图5 脑及骨髓的组织DNA PCR产物大小一致

1~3,7~9.第一次PCR退火温度50℃;4~6,10~12.第二次PCR退火温度为52℃

最后诊断:

①华氏巨球蛋白血症;②继发中枢神经系统转化型淋巴瘤(DLBCL,nGCB);③慢性阻塞性肺疾病合并支气管哮喘;④喉鳞状细胞癌切除术后。

【临床转归】

依据美国国家癌症网(National Cancer Center Network,NCCN)指南,华氏巨球蛋白血症患者接受治疗的指征包括血液高黏滞、血细胞减少、淀粉样变性、冷凝集素血症以及有症状的淋巴结及脏器肿大,治疗策略主要是以利妥昔单抗为基础方案,包括利妥昔单抗单药、联合福达拉滨或联合CHOP方案。另外,蛋白酶体抑制剂单用或联合利妥昔单抗也可取得显著疗效。

本例患者除神经系统症状以外,血象正常,球蛋白水平不高,IgM仅20g/L左右,无高黏滞血症等表现,故单纯针对中枢神经系统弥漫大B细胞淋巴瘤(nGCB),采取RMT[利妥昔单抗(rituximab)700mg d0+甲氨蝶呤(methotrexate,MTX)10g d1+替莫唑胺(temozolomide,TMZ)300mg d5~d9]方案治疗,共2个疗程。后因利妥昔单抗使用中诱发严重支气管哮喘,更换方案为:MTX 10g d1+TMZ 300mg d5~d9+来那度胺(lenalidomide)25mg/d,共4个疗程。复查颅脑MRI评价疗效为完全缓解。化疗结束后8个月,患者病情复发,调整治疗方案为培美曲塞1.8g(d1、d15),共4疗程,依鲁替尼(ibrutinib)420mg/d联合来那度胺25mg(隔天一次),长期口服维持治疗,疗效为完全缓解。

【临床难点】

患者起病以中枢神经系统受损为主要表现,MRI增强扫描显示颅脑占位病变呈明显均匀强化,结合颅脑占位病变活检病理结果,明确中枢神经系统淋巴瘤(central nervous system lymphoma,CNSL)诊断并不困难。中枢神经系统淋巴瘤分原发性和继发性两种。前者除脑实质外还可累及眼底、椎体及脑膜。为明确病变范围,眼底裂隙灯及椎体MRI、脑脊液检查必不可少。继发性中枢神经系统淋巴瘤是指颅脑外淋巴瘤累及中枢神经系统。

全身PET-CT现已广泛应用于临床,对淋巴瘤临床分期、预后及疗效评估具有重要作用。但是,滤泡性淋巴瘤、黏膜相关性淋巴组织淋巴瘤(mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma,MALT)、慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤、淋巴浆细胞淋巴瘤等惰性淋巴瘤,对脱氧葡萄糖(fluorodeoxyglucose,FDG)是低摄取,单纯依赖PET-CT检查容易遗漏,需要引起高度关注。惰性淋巴瘤起病隐匿,确诊时常已到晚期,组织器官广泛浸润。本例惰性淋巴瘤患者既往无淋巴瘤病史,全身PET-CT可见中枢神经系统外多发小淋巴结FDG摄取轻度增高,但肿大淋巴结均不在浅表处,不易行组织活检,极易漏诊或误诊,因淋巴瘤侵犯骨髓,通过骨髓流式细胞学、骨髓活检及特征性MYD88(L265P)突变、单克隆IgM检测,方明确诊断为华氏巨球蛋白血症。

本病例另一个难点是中枢神经系统DLBCL和颅脑外惰性淋巴瘤同时存在。LPL伴发中枢神经系统症状原因有:①Bing-Neel综合征,即淋巴浆细胞淋巴瘤浸润中枢神经系统;②LPL瘤细胞分泌单克隆IgM在中枢神经系统沉积;③高黏滞血症;④LPL伴发大细胞淋巴瘤侵犯中枢神经系统。

LPL与DLBCL并存可以出现在LPL治疗后,为治疗相关性继发第二肿瘤,也有30%~36%未接受治疗的LPL患者发生DLBCL。其原因可能有两种:一种是不同克隆来源的两种B细胞淋巴瘤共存,另一种是惰性淋巴瘤向侵袭性淋巴瘤转化。后者需要得到两种淋巴瘤细胞源于同一克隆的分子依据方可确诊。以往认为,只要两种类型淋巴瘤细胞表达相同的表面球蛋白就可以确诊,后来证实这个依据不充分。目前公认的转化依据是,不同肿瘤细胞免疫球蛋白IgH基因互补决定区CDR Ⅲ的PCR扩增产物及测序的一致性。本病例根据IgH-CDR Ⅲ检查,证实中枢神经系统DLBCL是淋巴浆细胞淋巴瘤发生组织转化后累及中枢神经系统所致。

三、点睛析评

转化型淋巴瘤通常指低级别FL、MALT、CLL/SLL、LPL等惰性淋巴瘤向DLBCL、淋巴母细胞淋巴瘤(lymphoblastic lymphomas,LBL)、浆母细胞淋巴瘤(plasmablast lymphomas,PBL)等侵袭性淋巴瘤转化。其特征性临床表现包括出现原先没有的发热、消瘦、盗汗等症状,肿物反常性迅速增大,累及结外少见部位(如胃肠道、骨骼),LDH突然增高,甚至并发高钙血症等。一旦发生转化,原有疾病的惰性特点发生改变,病情进展迅速,容易诊断。但是,一些转化型淋巴瘤诊断前,惰性病史隐匿,诊断时存在部分转化,给临床正确诊断和治疗带来挑战,需要临床医师加深对这类疾病的认识,防止诊治疏漏。

免责声明

内容来源于人卫知识数字服务体系、人卫inside知识库,其观点不反映优医迈或默沙东观点。 此服务由优医迈与胤迈医药科技(上海)有限公司授权共同提供。

如需转载,请前往用户反馈页面提交说明:https://www.uemeds.cn/personal/feedback

人卫知识数字服务体系

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.