在糖尿病的治疗过程中,无论是预防糖尿病并发症的出现,还是减少已发生的糖尿病并发症的进展,病情监测均非常重要,只有通过血糖监测才能做到早发现慢性并发症,也才有可能做到早期治疗其并发症和(或)合并症。

一、糖尿病患者病情监测的临床意义

临床上2型糖尿病在确诊前已存在多年的糖代谢异常(大约平均7年左右的时间),并可能已有器官组织的损害等慢性并发症。糖尿病治疗的目的就是全面控制病情,将血糖控制在允许或接近允许的范围内,以预防、减少或延缓各种急、慢性并发症的产生和进展,提高患者的生活质量和生存质量。为此,经常监测患者病情变化的各项指标,如血糖、血压、血脂、血液黏稠度等,以及慢性并发症的早期指标,如眼底检查、尿微量白蛋白测定、下肢神经传导速度测定等,对早期控制慢性并发症的危险因素和及时治疗慢性并发症都是非常重要的。

糖尿病患者病情监测的内容很多,既有使用血糖仪自我监测指尖微量血糖、测量体重、血压等这些家中自行完成的项目,也有诸如心电图检查、血液生化指标测定、糖化血红蛋白、尿微量白蛋白定量和(或)其排泄率、彩色多普勒血管超声等这些在医院进行的常规项目,也包括动态血糖监测、荧光素眼底血管造影、磁共振血管显像、左心导管检查等复杂的专科检查项目。只有顾及糖尿病所涉及的方方面面,才能得到良好的病情监测效果。

二、血糖监测

(一)糖化血红蛋白(HbA1c)

HbA1c是反映血糖控制水平的主要指标之一,也是指导临床治疗方案调整的重要依据之一。在治疗初期至少每三个月检查一次,达到治疗目标后可每三到六个月检查一次。患有血红蛋白异常性疾病的患者,HbA1c的检测结果是不可靠的,可用血糖、糖化血清白蛋白或糖化血清蛋白来评价。一般情况下,HbA1c的控制目标应小于7%,但血糖控制目标应个体化。预期寿命较长、病程较短、没有并发症、未合并心血管疾病的2型糖尿病患者在不发生低血糖的情况下,应使HbA1c水平尽可能接近正常水平。对于儿童、老年人、有频发低血糖倾向、预期寿命较短以及合并心血管疾病和严重的急、慢性疾病的患者,血糖控制目标宜适当放宽,但应注意避免因过度放宽控制标准而出现急性高血糖症状或与其相关的并发症。在治疗调整中,可将HbA1c≥7%作为2型糖尿病启动临床治疗或需要调整治疗方案的重要判断标准。

(二)自我血糖监测

由于血糖仪的问世,自我血糖监测(self-monitoring of blood glucose,SMBG)成为可能,并在某些地区较为普及。使用血糖仪监测血糖其特点是简便、快速、实用和用血量少等,此项检查既可用于探讨糖尿病患者的糖代谢紊乱状态,也可评价糖尿病的治疗效果及指导危重患者的血糖调控。

1.血糖监测方法及其临床意义

血糖监测的时间点根据病情需要可选择测定随机血糖(不受时间限制)、空腹血糖(空腹8小时以上)、餐后2小时血糖、餐前血糖、凌晨3点血糖。常用的有四点法:即三餐前+睡前;五点法:空腹+三餐后2小时+睡前;也有建议采用七点法:三餐前+三餐后2小时+睡前,必要时尚需加测清晨3时血糖,以防止夜间低血糖。

睡前血糖的监测对预防夜间低血糖很有价值。发现1次睡前低血糖症,能预示未来三天内发生夜间低血糖症的风险增加(OR 2.37)。每天注射1~2次胰岛素的患者,若睡前血糖<6mmol/ L(110mg/dl),则提示夜间发生生化性低血糖的可能性为80%;1型糖尿病儿童睡前血糖低于7. 5mmol/L(135mg/dl),即预示夜间发生低血糖症的风险增加,建议睡前少量加餐。

监测凌晨3点的血糖,发现1次凌晨3点血糖≤4mmol/L(72mg/dl),预示未来3天内发生夜间低血糖的风险增加(OR 4.60)。

监测空腹血糖,发现空腹血糖偏低患者,强烈提示前一夜间零点后可能有低血糖发生。

出现低血糖症状或怀疑低血糖时应及时监测血糖,剧烈运动后也宜监测血糖。

2.血糖监测的频率

应根据具体情况而定:初始治疗(尤其是应用胰岛素或长效磺脲类药物者)、血糖控制差或不稳定者应该每日监测;血糖控制好而稳定者可1~2周监测1天,血糖持续控制较好者可再进一步减少监测频率;病重、剧烈活动前后及同时患病时,如发热、腹泻或其他疾病及情绪波动时,应增加测定次数。而且当血糖大于20mmol/L(360mg/dl)时,除监测血糖外,还应检查尿酮体;病情稳定者,可选择易发生高血糖或低血糖的时间点进行每周分段、分时测定2~4次血糖。

3.血糖监测的注意事项

使用血糖仪进行自我血糖监测时应注意:①血糖仪要每年请专业人员校正1~2次,或经常用标准试纸条或质量控制溶液进行测试,尤其当检测结果与HbA1c或病情不符时更有必要。②对患者检测技术的培训,要求患者严格按仪器说明书进行操作,采血要求有一定的深度以保证血量充分,切忌用力挤压导致组织液外渗使微量血稀释,导致测定血糖值偏低。③末梢血与静脉血糖对照时,时间要同步,应先测定末梢血后再抽静脉血,以免抽血时因疼痛刺激造成末梢血糖值应激性增高。④测定末梢血糖前,首先要核对血糖仪显示的代码与试纸条代码一致及试纸条在有效期内,血糖仪的电量要充足。⑤采血前先用温水清洁双手并擦干,再将要取血的手指下垂30秒以便血液充分流到手指。⑥皮肤用酒精消毒后,待酒精挥发干后再行采血。⑦定期清洁血糖仪的血渍、灰尘、纤维、杂物等。⑧定期测定HbA1c,HbA1c为6%时的平均血糖值在7.0mmol/L(126mg/dl)左右,HbA1c在7%时其平均血糖值可能在8.6mmol/L(155mg/dl)左右,这样既可校正血糖仪测定的准确性,又可以了解总体血糖控制的情况。

此外,使用血糖仪时,应注意血糖仪检测的数据与生化仪测定的静脉血糖数据有一定差异,可能原因有:①通常血糖仪测定的末梢血是动-静脉混合血的血糖,而生化仪测定的是静脉血浆或血清血糖。在空腹时两种血标本的血糖含量接近,而餐后或服糖后前者的血糖含量要高于后者0.4~3.4mmol/L(7.0~60mg/dl),这是造成差异的一个原因。②操作不当,如未按要求正确使用血糖仪、采血操作不规范、消毒皮肤的酒精未干就采血、血量不充分、局部过度积压等均可使测定数据偏低。③试纸条受潮或失效。④采取静脉血后等待送检时间过长,由于葡萄糖分解而造成生化仪测定的数据偏低。

(三)其他血糖监测

除了患者的自我血糖监测,还有一些其他的血糖监测方法以弥补自我血糖监测的不足。

1.血糖测定也可以使用大型生化仪测定静脉血清或血浆血糖,对于无条件开展血糖自我监测的患者,应定期门诊查空腹和餐后2小时血糖。

2.动态血糖监测(continuous glucose monitoring,CGM)

动态血糖监测是指通过葡萄糖感应器监测皮下组织间液的葡萄糖浓度而反映血糖水平的监测技术,可以提供连续、全面、可靠的全天血糖信息,了解血糖波动的趋势,发现不易被传统监测方法所探测的高血糖和低血糖情况。

患者进行SMBG是血糖监测的基本形式,而HbA1c是反映长期血糖控制水平的金标准。但无论是HbA1c还是SMBG,自身都存在一定的局限性。HbA1c反映的是过去2~3个月的平均血糖水平,因此对于调整治疗后的评估存在“延迟效应”;同时HbA1c不能反映低血糖的风险,也不能反映血糖波动的特征。SMBG无法完整反映患者的全天血糖谱,存在监测的“盲区”。动态血糖监测主要的优势在于能发现不易被传统监测方法所探测到的高血糖和低血糖状况,尤其是餐后高血糖和夜间的无症状性低血糖,因此,动态血糖监测成为传统血糖监测方法的有效补充,并逐渐在临床上得到推广和应用。动态血糖监测主要适用于以下患者或情况,包括:①1型糖尿病;②需要胰岛素强化治疗(例如每日3次以上皮下胰岛素注射治疗或胰岛素泵强化治疗)的2型糖尿病患者;③在SMBG的指导下使用降糖治疗的2型糖尿病患者,仍出现无法解释的严重低血糖或反复低血糖、无症状性低血糖、夜间低血糖;无法解释的高血糖,特别是空腹高血糖;血糖波动大;出于对低血糖的恐惧,刻意保持高血糖状态的糖尿病患者;④妊娠期糖尿病或糖尿病合并妊娠;⑤帮助患者了解运动、饮食、应激、抗糖尿病药物治疗等导致的血糖变化,促使患者选择健康的生活方式,提高患者依从性,促进医患双方更有效的沟通。

动态血糖监测可按以下操作进行:①首先选择探头植入的合适位置,一般将探头置于患者腹部皮下组织,习惯侧卧的患者要注意避开受压侧。②酒精消毒皮肤待晾干后,将血糖监测仪的探头安装在助针器(引导针)上,再将探头植入皮下,固定好探头后即可拔出引导针,然后连接探头和血糖监测仪记录器,用胶布固定探头和电缆连接处。③动态血糖监测开始时一般需要将仪器的芯片初始化,初始化结束后,需要测定一次指血血糖并在5分钟内输入。④动态血糖监测过程中所发生的一些变化,如吃饭、注射胰岛素、运动、情绪变化等需输入仪器,以利于监测完成后的血糖分析。⑤72小时血糖监测结束后,下载记录器保存的信息输入可分析这些信息的计算机软件进行分析,并打印结果分析结果。

在动态血糖监测过程中,要注意以下几方面:①动态血糖监测过程中需输入指血糖作为校正值,要用同一个血糖仪测量,每天至少输入四次指血糖数值,且指血糖监测间隔时间要小于12小时,否则动态血糖监测会自动中断;②佩戴动态血糖监测仪时禁止进入强磁场区域;③尽量不要洗澡;④不要对正在抗凝治疗的患者行此检查。

总之,动态血糖监测作为新型的血糖监测技术,较传统的监测方法能提供更多的血糖变化信息。不仅能提升我们对血糖波动特征及控制目标的认识,还能使目前的血糖管理更为科学、更为精细。

(四)糖尿病患者血糖控制目标

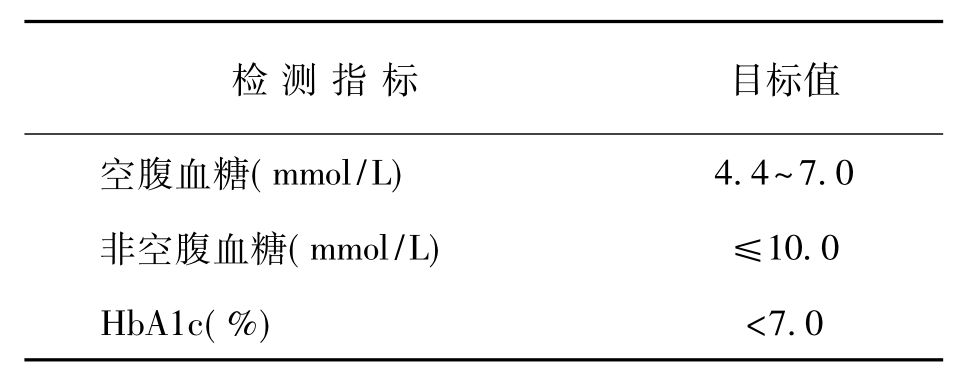

血糖控制应根据自我血糖监测的结果以及HbA1c水平综合判断。中国2型糖尿病防治指南(2013年版)提出的糖尿病血糖控制目标见表1。

表1 糖尿病的血糖控制目标

三、其他心血管疾病风险因子的监测

2型糖尿病患者常合并代谢综合征的一个或者多个组分的临床表现,如高血压、血脂异常、肥胖等。伴随着血糖、血压、血脂等水平的增高及体重的增加,2型糖尿病并发症的发生风险、发展速度以及其危害等将显著增加。血压和血脂的控制对于减少糖尿病慢性并发症的发生风险具有重要作用,血压和血脂是两个重要而且可以干预的心血管疾病风险因子,对其进行监测和控制达标与血糖的监测和控制达标同等重要。糖尿病患者每年应至少检查一次血脂各指标,用调脂药物者还应在用药后定期评估疗效和副作用。在患者每次就诊时均应测量血压,指导糖尿病患者在家中自我监测血压的正确方法并记录。BMI也同样需要控制,糖尿病患者BMI的目标值为<24kg/m2。

四、糖尿病慢性并发症及合并症的病情监测

糖尿病患者日常生活中除前述应定期监测血糖、血压、血脂外,还要定期监测其他有关慢性并发症和合并症危险因素的相关指标,这是糖尿病病情监测的重要组成部分。

(一)微血管并发症

1.糖尿病肾病

糖尿病肾病是糖尿病常见的慢性微血管并发症之一,与之相关的肾脏病包括糖尿病性肾小球硬化症、肾小管上皮细胞变性、动脉-微小动脉硬化症、肾盂肾炎及肾乳头坏死等。狭义的糖尿病肾病是指糖尿病性肾小球硬化症,一种以微血管损害为主的肾小球病变。

糖尿病肾病的发病机制与其他慢性并发症一样,是复杂的、多因素性的。这些因素可包括:血糖控制不佳、生化改变、遗传因素、摄入过量蛋白质、高血压、生长激素和胰高糖素分泌过多、脂肪代谢异常、血小板功能亢进、肾脏血流动力学异常、结构异常及吸烟等。

糖尿病肾病的病情监测包括:①尿白蛋白与肌酐比值:尿白蛋白与肌酐比值与金标准24小时尿白蛋白排泄率有很好的相关性,结果稳定,费用花费较少,特别有利于在门诊对糖尿病肾病患者进行早期发现和治疗随访。控制目标为男性<2.5mg/mmol,女性<3.5mg/mmol。②24小时尿微量白蛋白测定:尿蛋白增加是糖尿病肾病的临床特征之一,也是糖尿病肾病的主要诊断依据。早期主要监测尿微量白蛋白,若半年内连续两次尿微量白蛋白排泄率(UAER)在30~300mg/24h之间,在排除其他可能引起尿微量白蛋白排泄增加的原因外,即可诊断早期糖尿病肾病;若持续监测尿常规中的蛋白阳性,尿蛋白定量>0.5g/24h,尿白蛋白排出量>300μg/24h,排除其他可能的肾脏疾病外,可确定为临床糖尿病肾病。③其他检查:包括监测血、尿β2-微球蛋白,血肌酐、尿素氮,24小时尿肌酐清除率,核素肾图等,还有报道检测尿液中一些胶原蛋白片段可以预测糖尿病肾病的风险。

2.糖尿病视网膜病

糖尿病在眼部的并发症较为广泛,常见的并发症有糖尿病性视网膜病变、白内障、视神经损害、黄斑部病变、急性眼内感染、玻璃体积血、继发性青光眼等,其他不在此赘述,仅就糖尿病视网膜病变作进一步介绍。

糖尿病视网膜病变是一种主要的致盲眼病,也是糖尿病患者最常见的眼部并发症之一。本病主要由于视网膜血管,尤以微血管系统损害,导致视网膜的一系列病理改变。

糖尿病视网膜病变的病情监测包括:①严密监测眼底,至少每半年检查一次,注意有无微血管瘤、渗出物及新生血管生成等眼底特征性改变。②荧光素眼底血管造影:可动态观察视网膜微循环和血管病变,糖尿病视网膜病变的发现率较检眼镜发现率高。③多焦视网膜电图是一项新的视觉电生理测量方法,能在较短的时间内测量整个测视野中许多细小部位的视网膜电图,可以反映局部视网膜的功能,对于糖尿病视网膜病变的早期诊断具有重要的价值,并且能够定量地监测糖尿病视网膜病变的进展情况,判断疗效和预后。

3.糖尿病性心肌病变

糖尿病心肌病变是完全独立于冠心病或高血压的心肌病变,主要指糖尿病本身心肌微血管病变所致心脏病,由于心肌微血管壁增厚,管腔狭窄,心肌表现有广泛缺血、变性、坏死和纤维化,但没有特异性病理改变。糖尿病心肌病变的最主要特点是心功能不全,临床上也可有心绞痛、急性心力衰竭、休克、心律失常甚至猝死,常不容易与冠心病鉴别。

糖尿病性心肌病变的病情监测:①患者无特异性改变。有较长期的糖尿病病史和心绞痛症状,但多数患者因有神经受损,表现为无痛性或不典型心肌梗死。②临床重点监测心电图和心率变异性检查;由于糖尿病心肌病变和间质纤维化可出现早期左心室功能异常,尤以舒张功能异常,表现为左心室舒张末期内径减小,峰充盈率低下。

4.糖尿病与耳聋

糖尿病性耳聋主要表现为毛细血管基底膜增厚,引起微循环障碍。内耳微血管损害是引起听力减退以至耳聋的主要因素。临床多见于60岁以上老年糖尿病患者。属感觉神经性耳聋。

糖尿病性耳聋的病情监测:①重点监测纯音测听检查,表现为双耳高频骨导、气导都下降。②听力曲线测定表现为高频陡降型,有些患者从低频到高频都下降,高频下降更明显。③言语测听检查发现,言语识别率较正常人差;声导抗检查,纯音听阈与声反射之差小于60dB,为重振阳性,糖尿病性耳聋患者重振试验阳性。

5.糖尿病足

糖尿病足是糖尿病慢性致残性并发症。主要由于下肢中、小血管及微循环障碍,周围神经病变并发感染所致。临床以肢体麻木、感觉减退、肢端发凉、疼痛、溃疡及坏疽为特征。

糖尿病足的病情监测包括:①主要针对下肢中、小血管及微循环功能和神经功能监测。②微循环检测,可测定血管袢形态,血管走行,血流形态及速度,有无出血、淤血、渗出等病变。③神经电生理检测,肌电图或诱发电位测定仪检测双侧胫后神经、腓神经的感觉及运动神经的波幅和传导速度、潜伏期时间等。④下肢血流图测定,方便、快速、经济,可作为早期筛查方法。⑤肢体血管彩色脉冲多普勒超声显像,可测定下肢各段动脉,显示动脉结构及功能异常。⑥足部X线片作为常规检查,可显示蹠间动脉、足背动脉弓硬化或钙化,骨质破坏、骨髓炎、骨关节病变,以及软组织肿胀、脓肿、气性坏疽等征象。⑦下肢动脉造影可确切显示动脉管腔内病变。

6.糖尿病与皮肤病变

糖尿病合并皮肤病变是糖尿病最为常见的并发症之一。其特点是病变范围广、种类多,损害全身任何部位的皮肤,可发生于糖尿病各个时期。

糖尿病皮肤病变的病情监测包括:注意观察皮肤颜色、弹性、皮肤温度、感觉异常、出汗情况、皮疹、皮损等。

(二)大血管并发症

1.糖尿病与脑血管病

糖尿病是脑血管病的独立危险因素。亚洲人种,卒中是脑血管疾病的最常见表现,其中主要是多发性腔隙性脑梗死;而糖尿病缺血性卒中的基本病理基础是动脉粥样硬化和血管基底膜增厚、糖原沉积、脂肪样变和透明样变。常见的受累血管是颈内动脉系统、椎-基底动脉系统。与欧洲人相比,亚洲人的血压与卒中的相关性更明显。

糖尿病并发脑血管病的病情监测包括:①应用经颅彩色多普勒超声,健侧颅内外血管血流动力学情况。②正电子发射脑断层扫描(PET),检测脑血流、氧耗量并可成像。③单光子发射断层扫描(SPECT),通过扫描后重建图像,适用于大面积脑梗死者。④CT和MRI,可确定病灶部位、大小、性质(出血或缺血),MRI可更早,能更好地显示病灶。⑤磁共振血管显像(MRA)可发现闭塞血管及侧支循环情况。⑥数字减影血管造影(DSA),可发现阻塞血管的部位、范围(长度)、程度及侧支循环情况。⑦此外,还有脑电图、诱发电位等检查。

应用于临床检测,以多普勒超声和MRI、MRA为首选,后者缺点是价格较贵,患者经济负担较重。

2.糖尿病与心血管疾病

心血管疾病是糖尿病患者的主要健康威胁之一,糖尿病患者的心血管病变往往更广泛、更严重、发病年龄更早、预后更差。

糖尿病合并心血管病的病情监测包括:①糖尿病确诊后,至少应每年评估心血管疾病的风险因素,包括年龄、既往史、血脂异常、吸烟、有无腹型肥胖,对于有明显家族史、高血压、血脂异常、吸烟等情况的患者应做进一步检查。②静息及运动负荷试验心电图,静息心电图有时发现不了冠脉缺血的情况,需结合其他检查,其中运动负荷试验心电图是最常用的诊断冠心病的方法。③动态心电图,连续记录24小时或24小时以上的心电图,可以从中发现ST-T改变和各种心律失常。④静息和负荷心肌灌注显像,可以查到缺血区不显影的“冷点”,结合负荷试验,可查到静息时无明显缺血的患者。⑤CT检查,近年发展迅速的多排螺旋CT冠状动脉造影,能建立冠状动脉三维成像,并可显示管壁上的斑块,已被广泛的用于无创性的诊断冠状动脉病变。⑥左心导管检查,是有创性检查方法,可以准确地反映冠状动脉狭窄的程度和部位。

3.糖尿病合并下肢动脉硬化闭塞症

糖尿病合并下肢动脉硬化闭塞症(DLASO)是糖尿病常见的大血管并发症,主要病理改变是动脉粥样硬化,管壁增厚、管腔狭窄以及血栓形成,最终导致动脉闭塞,局部组织缺血。

糖尿病合并下肢动脉硬化闭塞症的病情监测包括:①日常生活中注意观察下肢皮肤颜色、温度及动脉搏动等,主要以腘动脉、胫后动脉、足背动脉为主,应注意双侧肢体对照比较,以期发现异常。②注意健侧下肢动脉的通畅性,可通过踝/耾血压指数检查,测定跛行时间和距离,测定静脉充盈时间,皮肤温度测定及反应性充血试验等检查,了解下肢动脉血管的狭窄、闭塞程度。③影像学检查可应用肢体血流图,检测动脉波型、弹性、阻力、血流量;肢体多普勒超声显像,观测血管外形、走向、血管壁和管腔的变化,了解有无血栓形成和血流频谱形态,该检查可准确定位,敏感性高,重复性好,无创伤,简便;下肢核素示踪剂肌肉血流灌注显像,利用核素检测动脉供血区的血流动力学变化;X线片用于发现下肢动脉有不规则斑点状分布的钙化阴影;下肢动脉造影可显示动脉闭塞型病变的部位及范围,并可了解下肢动脉系统的病变及侧支循环情况。

上述检查多难以发现早期动脉病变。这就要求患者在日常生活中注意严格控制血糖、血脂、血压等指标。

(三)糖尿病与神经病变

糖尿病性神经病变是糖尿病最常见的并发症之一,可累及中枢神经和周围神经,尤以后者最为常见。

糖尿病性神经病变的病情监测包括:糖尿病性神经病变除根据临床表现进行监测和诊断外,还可以通过相关检查帮助诊断。

常用的监测措施包括以下几种检查:①神经电生理检查,包括针电极肌电图(EMG),一般糖尿病患者肢体远端肌肉以神经源性损伤为主,肢体近端肌肉以肌源性损伤为主;神经传导速度(NCV)主要用于糖尿病周围神经病变的诊断,其中感觉神经传导速度(SCV)较运动神经传导速度(MCV)减慢出现更早,且更为敏感;诱发电位(EP)检查,包括视神经诱发电位(VEP)、脑干听觉诱发电位(BAEP)、躯体感觉诱发电位(SEP)、运动诱发电位(MEP)等。②对于心血管自主神经功能检查,常用瓦氏动作比值、呼吸差、30/15比值等,监测副交感神经功能障碍;用卧立位血压差监测交感神经功能障碍;通过胃肠钡餐检查了解胃肠道自主神经功能紊乱。③其他如头颅CT、磁共振成像(MRI)和血管成像(MRA)等监测中枢神经病变及其功能异常。

(四)糖尿病与其他脏器病变

糖尿病可引起多脏器功能病变,但有些检查不具有特异性,如糖尿病导致自主神经受损,引起食管、胃、肠功能紊乱,造成胃肠动力学异常,表现为收缩无力、蠕动减慢,出现胃轻瘫、腹泻便秘交替;同样糖尿病造成肝功能代谢异常,出现脂肪肝;引起胆囊炎、胆囊结石等。

由于长期血糖升高,糖尿病患者可发生骨质疏松及糖尿病性骨关节病。

长期血糖控制不良的糖尿病患者,可伴有镁代谢异常,引起低血镁和尿镁增加。

口腔疾病尤以牙周疾病亦是糖尿病的重要并发症之一,糖尿病患者牙龈炎和牙周炎的发病率增高,病情也较严重,甚至发生牙周脓肿。

由于血糖的持续增高,糖尿病患者中阳痿的发生率也有所增加,多由于自主神经病变所致。

糖尿病并发感染的发病率较高,尤以创伤和应激情况下更易发生感染,而呼吸道感染发生率最高,如肺炎、慢性支气管炎合并感染,肺脓肿等,此外,糖尿病合并肺结核亦不少见。其他如泌尿系统感染,如尿路感染、肾盂肾炎、前列腺炎、阴道炎等,而女性患者泌尿系统感染高于男性;各种皮肤黏膜和软组织感染,如疖、痈、坏疽和蜂窝织炎亦较常见;胆囊炎、胆道感染及术后感染等在糖尿病患者中也较多见,在日常生活和临床工作中,提醒我们要时刻注意防范。

周雁,北京医院特需医疗部(全科医学科)主任。北京大学内分泌与代谢专业博士。一直从事内分泌科临床工作。现为中华医学会糖尿病分会青年委员、流行病学学组委员,中华医学会老年医学分会委员,中华医学会糖尿病分会妊娠糖尿病学组委员。北京医学会糖尿病学分会青年委员会副主任委员。以第一作者撰写多篇学术期刊论文,主编或参编多部专著,并参与多项部级、市级、局级的科研项目。

汪耀,北京医院老年医学部及内分泌科主任医师、教授。从事临床工作三十余年,积累了丰富的临床工作经验。对糖尿病、甲亢、脂代谢、痛风等内分泌代谢疾病有着丰富的诊断和治疗经验,在老年病尤其是老年内分泌代谢疾病的预防、诊断及治疗领域有一定的建树。

免责声明

内容来源于人卫知识数字服务体系、人卫inside知识库,其观点不反映优医迈或默沙东观点。 此服务由优医迈与胤迈医药科技(上海)有限公司授权共同提供。

如需转载,请前往用户反馈页面提交说明:https://www.uemeds.cn/personal/feedback

人卫知识数字服务体系

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.