64岁女性,因“发现肝脏占位2周余”入院,既往有慢性乙肝病史多年,否认肝癌家族史。如何对该患者进行诊断治疗?

【病史简介】

患者女,64岁,因“发现肝脏占位2周余”于2014年8月25日首次入院。既往有慢性乙型病毒性肝炎病史多年,否认肝癌家族史。

【治疗前检查】

1.2014年7月28日上腹部MR

肝硬化;肝S7结节(直径约15mm),考虑原发性肝癌;双肾囊肿。

2.肿瘤标志物

AFP 8.10ng/ml,CA19-9 44.19U/ml。

3.血常规

WBC 8.37×109/L,HB 148.1g/L,PLT 169.2×109/L。

4.肝功能

AST 33.2U/L,ALT 27.6U/L,ALB 39.1g/L,TBIL 30.2μmol/L。

5.凝血功能

PT 12.2s,PT%75.5%,PT-INR 1.09。

6.肝炎系列

HBsAg(+),HBsAb(-),HBeAg(-),HBeAb(+),HBcAb(+);HCV-IgG(-),HCV-cAg(-)。

7.HBV-DNA

未查。

【入院诊断】

原发性肝癌,符合肝细胞癌临床诊断,分期cT1N0M0,Ⅰ期,BCLC 0期;慢性乙型病毒性肝炎,ECOG评分0,Child-Pugh肝功能评分5分(A级)。

【诊治经过】

2014年9月1日,于静脉麻下行CT引导下肝癌微波消融术,术后评价CR。

【影像学资料】

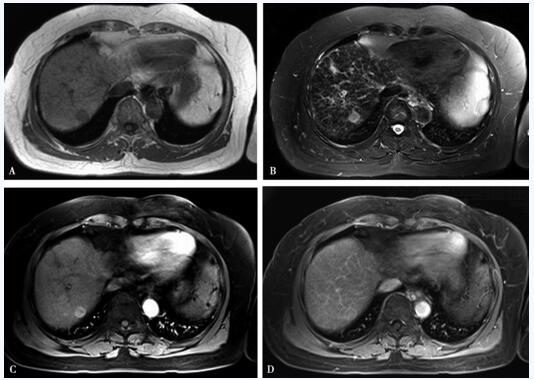

1.2014年7月28日上腹部MR(图1)

肝硬化;肝S7结节(直径约15mm),稍长T1稍长T2信号灶,境界清楚,信号欠均,直径约15mm,增强扫描动脉期明显强化,门脉期及平衡期信号快速减低,延迟期呈稍低信号结节,边缘见环状轻度强化。考虑原发性肝癌。

图1 2014年7月28日上腹部MR

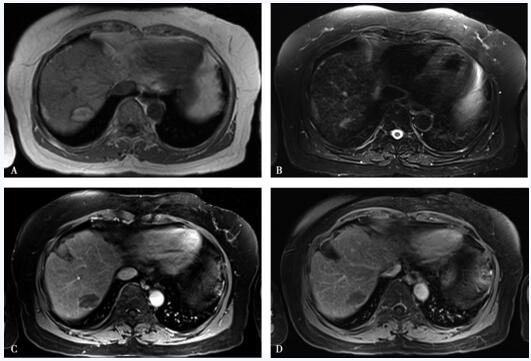

2.2014年10月11日上腹部MR(图2)

肝S7病灶呈介入治疗后改变。T1WI呈稍高信号,T2WI呈稍低信号,增强扫描各期病灶内部未见明显强化,门静脉期病灶边缘轻度强化。

图2 2014年10月11日上腹部MR

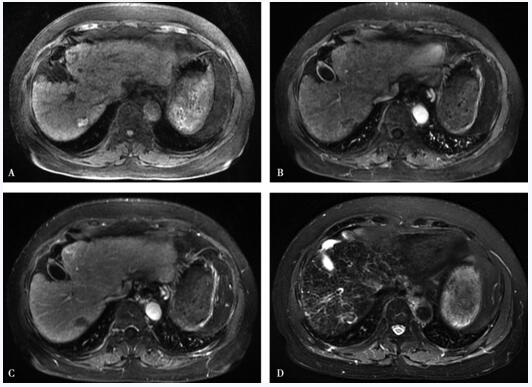

3.2015年12月5日上腹部MR(图3)

肝S7异常信号灶,考虑介入治疗后改变,未见明显肿瘤活性。

图3 2015年12月5日上腹部MR

【操作细节】

2014年9月1日,静脉麻醉下行肝肿瘤微波消融术,患者取俯卧位,在CT螺旋扫描实时引导下将消融针经皮肤穿刺进入肝肿瘤组织,按由浅入深的原则及叠加覆盖的方法对肿瘤区域行消融治疗,术中对1位点治疗,功率为50W,6分钟。术中患者生命体征平稳。术毕拔针,CT复扫胸、腹腔无出血,无气胸,肝包膜下无出血(图4)。

图4 CT引导下微波消融术中图像,患者取俯卧位进行操作

【术后管理】

患者术后未行抗病毒治疗及其他辅助治疗,坚持每3个月定期复查,肿瘤控制良好,肝功能正常,未见明确复发。

【病理及预后】

1.患者未行手术切除及组织活检,无病理诊断;

2.治疗及随访过程中AFP一直处于正常范围;

3.末次随访时间2015年12月5日,患者无瘤生存。

【专家点评】

患者为老年女性,既往慢性乙肝肝硬化病史,初诊时肝S7占位,单发,直径约1.5cm,AFP无明显升高,综合MR结果,符合肝细胞癌临床诊断,病情极早期。考虑为单发小肝癌,因病灶位置较高,为排除肺气影响,予行CT引导下消融。患者为老年女性,且术中需要俯卧位,从麻醉安全角度考虑宜尽量缩短手术时间。微波消融治疗功率高,消融时间较射频更短,本病例采用微波消融治疗效果满意。该患者治疗过程中未关注HBVDNA情况,也未行抗病毒治疗,建议加强乙肝相关监测治疗。

(赵 明 陈锦滨)

(环球医学编辑:常路)

免责声明

版权所有©人民卫生出版社有限公司。 本内容由人民卫生出版社审定并提供,其观点并不反映优医迈或默沙东观点,此服务由优医迈与环球医学资讯授权共同提供。

如需转载,请前往用户反馈页面提交说明:https://www.uemeds.cn/personal/feedback

来源:《小肝癌的多学科治疗》

作者:陈敏山 徐立 郭荣平

页码:568-571

出版:人民卫生出版社

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.