56岁男性,因“反复腹痛伴发热3个月”入院。在治疗过程中,经强有力抗感染治疗,患者病情持续进展。该患者所患何病?

一、病情摘要

1.基本情况

男性患者,56岁,因“反复腹痛伴发热3个月”,于2015年8月入院。3个月前,患者无明显诱因出现右上腹痛,症状逐渐加重,腹部CT表现似肝内胆管结石合并感染,行左肝外叶切除、胆总管切开取石和腹腔粘连松解术,术后腹痛稍缓解,但逐渐出现发热(体温37~38℃),血象、炎症指标升高。2个月前,患者腹痛加剧,呈阵发性绞痛,可自行缓解,仍考虑为胆道感染伴肝脓肿形成,继续予抗感染(头孢替安、莫西沙星、比阿培南等)、解痉等治疗。但患者右上腹痛仍反复发作,疼痛剧烈,可放射至右中腹、腋下、胸部,餐后症状加重,对症和抗感染治疗无缓解征象。门诊以“腹痛待查,肝脓肿、肠粘连可能”将患者收入院。自发病以来,患者精神、睡眠一般,饮食差,大便3天未排,小便正常,3个月来体重下降20kg。

2.既往

23年前,患者因胆囊结石、胆囊炎行胆囊切除术。

3.入院查体

体温36.5℃,脉搏76次/分,呼吸19次/分,血压105/53mmHg。消瘦外观,慢性面容,表情痛苦,神志清楚。全身皮肤、黏膜无黄染。全身浅表淋巴结未触及肿大。巩膜无黄染。双肺呼吸音清晰,未闻干、湿啰音。心率76次/分,律齐,各瓣膜听诊区未闻杂音。右侧腹、中上腹可见两条长约20cm陈旧性手术瘢痕,腹平坦,未见胃肠形、腹壁静脉曲张;腹壁柔软,腹部未触及包块,右上腹压痛、反跳痛阳性,肝、脾肋下未触及;肝区叩痛阳性,移动性浊音阴性,双肾区无叩痛;肠鸣音4次/分。双下肢无水肿。神经系统查体未见明显异常。

4.入院前检查

(1)实验室检查:血常规:WBC 2.9×109/L,N% 64.6%,EO% 11.9%,Hb 97g/L,PLT 370×109/L;肝功能:TP 62g/L,ALB 30g/L,TBIL 4.90μmol/L,DBIL 3.7μmol/L,ALT 19U/L,GGT 60U/L,ALP 132.0U/L;血淀粉酶21U/L;降钙素原0.14ng/ml;C反应蛋白92.60mg/L。

(2)影像学检查

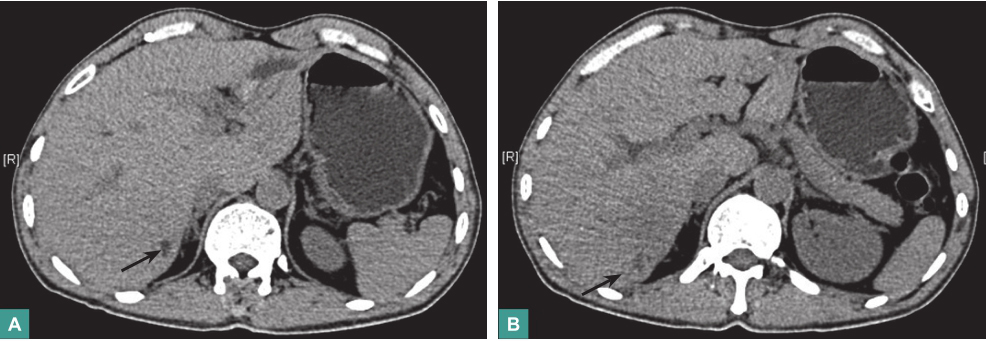

上腹部CT平扫(图1):①肝内部分胆管多发结石伴肝内外部分胆管扩张,以肝左叶为著,伴肝内部分胆管少量积气影,胆总管部分密度稍高(炎性病变或少许泥沙样结石可能);②肝内小囊肿可能(最大径约1cm);③胆囊窝区囊样低密度影(术后改变可能,其他待排除)。

图12015年6月9日上腹部CT平扫

引自:内科疑难病例解析.第1版.ISBN:978-7-117-26559-1.主编:朱鹏立 陈愉生

上腹部MRI平扫+增强(图2):①术区切缘多发异常信号影,考虑可能为感染合并脓肿形成;②肝实质信号异常,原肝Ⅵ、Ⅶ段异常信号灶(约4.0cm×4.0cm)较前范围增大,考虑可能为感染合并脓肿形成;③肝内胆管轻度扩张。

图22015年7月19日上腹部MRI平扫+增强

引自:内科疑难病例解析.第1版.ISBN:978-7-117-26559-1.主编:朱鹏立 陈愉生

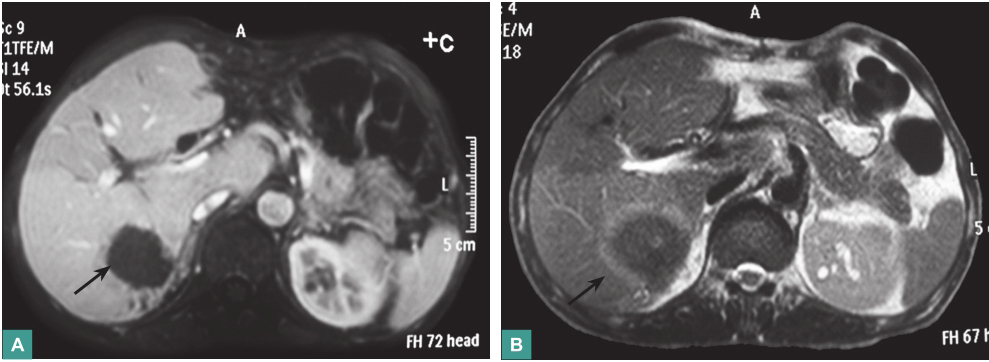

全腹部CT平扫+增强(图3):①肝Ⅵ、Ⅶ段见一团块状稍低密度影(约4.5cm×4.5cm),较前病灶范围有所增大,考虑为肝脓肿;②肝左外叶部分缺如,呈术后改变;③胆囊术后改变;④术区少量炎性渗出,部分包裹。

图32015年8月3日全腹CT平扫+增强

引自:内科疑难病例解析.第1版.ISBN:978-7-117-26559-1.主编:朱鹏立 陈愉生

(3)B超定位下对疑似肝脓肿部位穿刺引流。穿刺液细菌培养及药敏试验显示摩氏摩根菌摩根亚种。

5.初步诊断

①肝脓肿;②左肝外叶切除术后;③胆囊切除术后;④胆总管切开取石术后。

二、诊治过程

【病例特点】

1.一般情况

患者为老年男性,慢性起病,既往有左肝外叶切除、胆囊切除、胆总管切开取石等手术史。

2.主要症状和体征

右上腹痛伴发热;慢性面容,表情痛苦;右上腹压痛、反跳痛、肝区叩痛阳性。

3.实验室检查

血常规检查见白细胞降低伴轻度贫血,嗜酸性粒细胞明显增高;肝功能大致正常;PCT和CRP轻度升高。肝脓肿穿刺液培养出摩氏摩根菌摩根亚种。

4.影像学检查

腹部MRI、CT平扫+增强提示肝Ⅵ、Ⅶ段异常信号灶范围较前增大,考虑为感染合并脓肿形成可能;术区少量炎性渗出,部分包裹。

5.治疗反应

先后经多种抗感染治疗(头孢替安、莫西沙星、比阿培南等),患者症状反而加重,肝内病变亦有所进展,提示治疗无效。

【鉴别诊断思路】

腹痛、腹胀、恶心、呕吐、消化不良、黄疸、肝大、肝区叩痛等是肝、胆疾病的临床常见症状和体征,无病因特异性,许多原因可表现为同样的症状和体征。对于本病例,在确立诊断的过程中需要思考以下问题。

◆ 本病例是不是感染性肝胆疾病?

本例患者既往有胆囊切除术病史;入院前3个月出现右上腹痛,诊断为“肝内胆管结石、胆总管结石”,并行左肝外叶切除及胆总管切开取石,术后出现发热,腹痛加重,血象、炎症指标升高,穿刺脓液检出摩氏摩根菌摩根亚种;入院前2个月,肝脏影像学检查提示肝Ⅵ、Ⅶ占位病变,考虑为肝脓肿可能性大。

非感染性肝胆疾病出现肝脏占位病变的可能病因有肝脏良、恶性肿瘤(如原发性肝癌、肝转移瘤、肝血管瘤)和肝硬化结节等。本例患者入院前多次影像学检查均未见肝占位病变及肝硬化改变,胆道术后方才出现肝占位病变表现,且肿瘤标志物指标正常,故诊断肿瘤性病变证据不足。

综合评估,本例患者腹痛、发热伴肝脏病变,为感染性疾病可能性大。

◆ 本病例若为感染性疾病所致,可能是哪种感染类型?病原体可能是什么?

肝脏的感染性疾病可分为病毒性感染和非病毒性感染。病毒性肝炎肝脏呈弥漫性肿大,而非局部占位病变,故考虑本病例为非病毒感染性肝病。肝脓肿通常分为3种类型:①细菌性肝脓肿(约占80%),常为多种细菌所致混合感染;②阿米巴性肝脓肿(约占10%);③真菌性肝脓肿(<10%)。本例患者为中年男性,有肝内胆管结石、胆总管泥沙样结石,曾行左肝外叶切除+胆总管切开取石术,动态影像学检查提示肝Ⅵ、Ⅶ段占位病变进行性增大。细菌可沿胆管上行,引起细菌性肝脓肿,且患者肝脓肿穿刺液曾培养出摩氏摩根菌摩根亚种,故考虑为细菌性肝脓肿可能性大。阿米巴性肝脓肿由溶组织阿米巴滋养体从肠道病变处经血流进入肝脏,使肝发生坏死而形成。该病起病较缓慢,继发于阿米巴痢疾。回盲部和升结肠为阿米巴结肠炎的好发部位,该处原虫可随肠系膜上静脉回到肝右叶,故肝右叶脓肿占绝大部分。本例患者无阿米巴痢疾史,肝穿刺未见典型脓液,脓液中未找到阿米巴滋养体,故考虑该病可能性小。真菌感染常发生于长期大量应用广谱抗生素、肾上腺皮质激素、免疫抑制剂等过程中,或继发于消耗性疾病,或发生于年老体弱者。真菌性肝脓肿在临床较少见。本例患者为中年男性,无上述易感因素,故考虑该病可能性小。必要时可进行曲霉菌抗原检测、真菌D-葡聚糖检测及脓液真菌检查,以协助诊断。

综上所述,本病例初步诊断为细菌性肝脓肿(胆石症、胆道术后),感染来自胆道系统可能性大。细菌性肝脓肿常为多种细菌所致的混合感染,主要致病菌包括大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、金黄色葡萄球菌、链球菌、厌氧菌等,另外患者肝脓肿穿刺液培养出摩氏摩根菌摩根亚种,故选择治疗药物应全面覆盖可能的病原体。

【诊治措施】

1.入院后相关检查

(1)一般检查

血常规:WBC 13.3×109/L,N% 66.8%,红细胞(red blood cell,RBC)3.69×1012/L,Hb 87g/L,PLT 502×109/L。肝功能:TP 69g/L,ALB 31g/L,白蛋白/球蛋白(albumin/globulin,A/G)0.83,TBIL 17.72μ mol/L,ALT 66U/L,AST 67U/L,GGT 191U/L,ALP 333.7U/L,PCT 0.47ng/ml,CRP 128.00mg/L,IgE 541.0IU/ml。治疗后复查血常规:WBC 13.7×109/L,N% 61.4%,EO% 19.5%,RBC 2.87×1012/L,Hb 68g/L,血细胞比容(hematocrit,Hct)0.212,PLT 417×109/L。

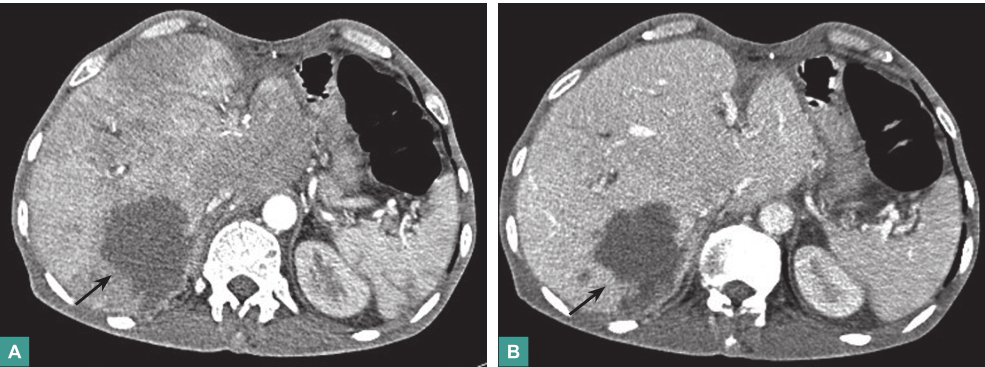

(2)腹部CT平扫+增强(图4)

肝Ⅵ、Ⅶ段见一团块状低密度影,较前病灶范围增大(5.3cm×6.0cm×7.0cm),考虑为肝脓肿;肝左外叶部分缺如,呈术后改变,术区少量炎性渗出,积液,部分包裹,较前稍有吸收。

图42015年8月27日腹部CT平扫+增强

引自:内科疑难病例解析.第1版.ISBN:978-7-117-26559-1.主编:朱鹏立 陈愉生

(3)B超检查

未见肝脓肿液化,遂行右肝肿块超声引导下穿刺活检术。

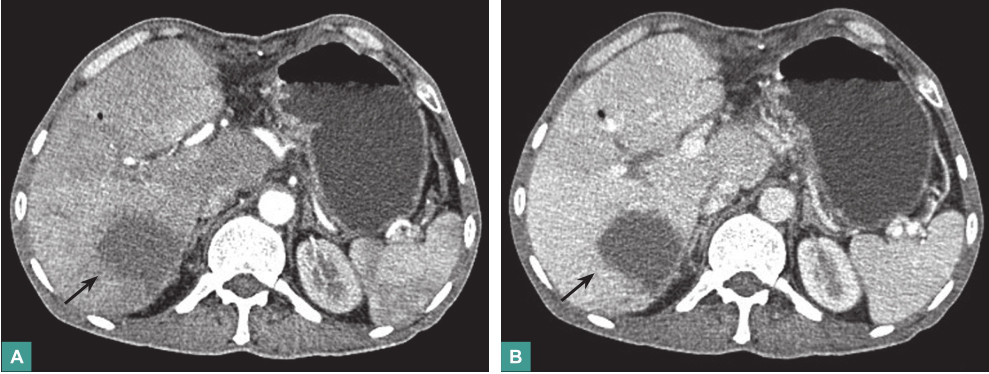

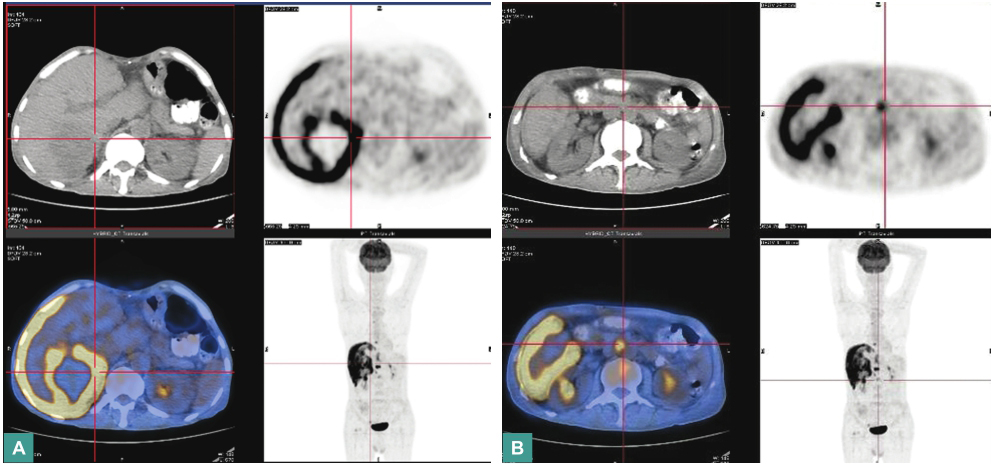

(4)全身PET-CT(图5)

①肝右叶后段(Ⅵ、Ⅶ段)不规则低密度肿块(6.0cm×7.8cm),边缘代谢明显增高;肝包膜增厚,代谢增高;脊柱、右侧股骨颈多发高代谢灶;腹膜后高代谢淋巴结征。对于以上影像学征象,考虑可能为特殊感染,恶性病变待排除。②肝内胆管及肝外胆管轻度扩张;脾轻度增大。

图52015年9月6日全身PET-CT

引自:内科疑难病例解析.第1版.ISBN:978-7-117-26559-1.主编:朱鹏立 陈愉生

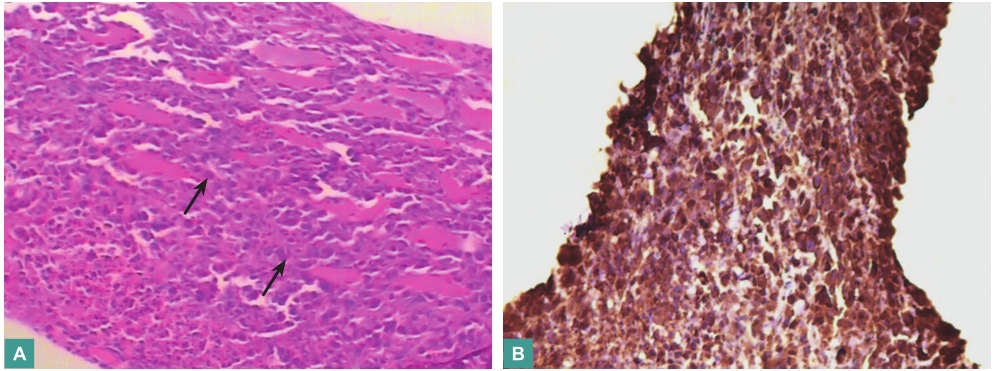

(5)右肝肿块穿刺病理(图6)

送检少量肝穿刺标本,镜下见肝细胞广泛气球样变性,部分肝细胞脂肪变性,间质血管及纤维组织增生,伴大片坏死。免疫组化:Hepacocyte (-),Actin(SM)(-),h-caldesmon(-),HMB45(-),S100(-),ALKp80(-),Ki-67(5%+)。

.jpg)

图6右肝肿块穿刺活检病理(HE染色,×100)

引自:内科疑难病例解析.第1版.ISBN:978-7-117-26559-1.主编:朱鹏立 陈愉生

2.入院后相关诊疗

经美罗培南加强抗感染,并辅以解痉、镇痛、保肝、营养支持等治疗,患者右上腹痛无明显好转(呈阵发性),且偶有低热(体温波动于36.2~37.8℃)。5天后,因考虑感染控制不佳,改用比阿培南联合莫西沙星抗感染,并加强镇痛。但患者仍反复剧烈腹痛,疼痛难忍并向后背放射,伴发热(体温高峰波动于38.9~39.3℃)、畏寒、寒战。

经治疗,患者临床症状未缓解,反有加重,体温峰值较前升高,肝占位病变进行性增大,贫血加重。

初始治疗无效要考虑以下原因:①抗菌药物使用不当,未覆盖病原菌或出现耐药菌。本例患者目前应用的抗菌药物中,比阿培南、美罗培南,对革兰阳性菌、革兰阴性菌、厌氧菌及多重耐药菌均具有很强的广谱抗菌活性,但可能对产碳青霉烯酶耐药菌无效;莫西沙星可覆盖非典型病原体,但也有细菌耐药情况;②特殊病原体感染,如结核分枝杆菌、寄生虫、真菌等感染。本例患者无结核感染中毒症状,胸部CT未提示肺部结核病灶,原发性肝结核极其少见,必要时可行肝穿刺结核分枝杆菌抗酸染色、结核分枝杆菌培养及结核分枝杆菌(tubercle bacillus,TB)-DNA检查,以协助诊断。患者间断出现嗜酸性粒细胞升高、IgE升高,需排查肝寄生虫感染(如阿米巴肝脓肿、肝血吸虫病、肝包虫病),可行多项寄生虫抗体检测,以协助诊断。患者为中年男性,无真菌感染易感因素(长期大量应用广谱抗生素、肾上腺皮质激素、免疫抑制剂,或罹患消耗性疾病及年老体弱),可行曲霉菌抗原检测、真菌D-葡聚糖检测及脓液真菌培养,协助诊断;③非感染性疾病误诊为肝脓肿,如原发性肝癌、肝内转移瘤、肝间叶性肿瘤、恶性淋巴瘤等。本例患者为中年男性,病程呈慢性,并出现进行性消瘦、右上腹痛和发热,虽然肿瘤标志物检测均为阴性,但广谱强效抗感染治疗无效,动态影像学检测提示肝占位病变进行性增大,无明显液化,全身PET-CT示肝右叶后段(Ⅵ、Ⅶ段)不规则低密度肿块,边缘代谢明显增高,肝包膜增厚,代谢增高,脊柱、右侧股骨颈多发高代谢灶,腹膜后高代谢淋巴结征,为肿瘤转移的可能性大,故需考虑恶性肝病可能,尤其是肝胆管细胞癌、肝间叶源性恶性肿瘤、恶性淋巴瘤。患者入院前肝占位病变穿刺曾培养出摩氏摩根菌摩根亚种,入院后肝占位病变穿刺活检亦未见肿瘤细胞,故诊断恶性肿瘤尚缺乏证据,可再行影像学引导下肝占位病变穿刺活检,以协助诊断。

由于前述抗感染治疗效果不佳,故改用万古霉素联合哌拉西林钠他唑巴坦钠。患者上腹疼痛加剧,难以忍受,放射至胸部、腋下等处,开始出现躁动不安、欣快、幻听、幻视等谵妄状态,仍有发热。

进一步完善相关检查:TB-DNA及肺吸虫、广州管圆线虫、华支睾吸虫、裂头蚴脑囊虫、血吸虫抗体检查,均未见异常。血培养阴性。曲霉菌抗原检测、真菌D-葡聚糖检测均阴性。

复查床边全腹彩超(2015年9月11日):腹水;肝右后叶异常稍低回声(11.7cm×6.6cm),性质待定,坏死区较8月28日检查显示范围增大;肝右叶包膜下混合回声(液性为主)。遂行第二次超声引导下肝周肿块穿刺活检术+肝周积液及腹腔积液诊断性穿刺术(2015年9月12日):取得4条长14mm肉色组织,送病理检查;取肝前间隙及盆腔进针点,在超声引导下顺利进针,于肝周抽出血性液体68ml,腹腔抽出淡黄色澄清液体100ml。腹水常规、腹水生化、穿刺液培养、腹水培养、肝脏组织培养均未见明显异常;腹水CEA、AFP正常,CA125 149.20U/ml。少量肝周穿刺组织病理检查,镜下见恶性圆形细胞浸润横纹肌组织;肿瘤细胞免疫组化表达:Hepacocyte(-),Glypican-3(-),Ki67(80%+),CK18(-),Vimentin(+++),LCA(-),CK(pan)(-),符合间叶源性恶性肿瘤伴灶性坏死(图7)。因穿刺组织小,组织学类型难定。

图7肝周肿块穿刺活检病理

A. HE染色,×100;B.六胺银染色,×200

引自:内科疑难病例解析.第1版.ISBN:978-7-117-26559-1.主编:朱鹏立 陈愉生

3.最后诊断

肝间叶源性恶性肿瘤伴脊柱、右股骨颈、腹膜后淋巴结转移。

【临床转归】

患者于后期出现躁动不安、欣快、幻听、幻视、谵妄等精神症状,四肢不自主抖动,考虑为肿瘤脑转移。患者家属放弃治疗,自动出院后,患者病情发展迅速,很快死亡。

【临床难点】

本例患者为中年男性,表现为反复右上腹痛,伴发热,曾因胆道结石接受手术,极易考虑为胆道或肝脏感染。但在治疗过程中,患者出现腹痛加剧,体温峰值升高,抗感染治疗无效,中性粒细胞比例不高,Hb进行性降低,肝占位病变进行性增大,无明显液化,全身PET-CT示肝右叶后段(Ⅵ、Ⅶ段)不规则低密度肿块,边缘代谢明显增高,肝包膜增厚,代谢增高,脊柱、右侧股骨颈多发高代谢灶,腹膜后高代谢淋巴结征。经强有力抗感染治疗,患者病情持续进展,最终通过再次B超引导下肝占位病变穿刺活检病理得以确诊为恶性肿瘤。

肝间叶源性恶性肿瘤的临床症状及影像学表现不典型,极易被误诊,常需与肝脓肿、原发性肝癌、肝转移瘤、肝特殊病原体感染等相鉴别,确诊需结合病理检查。本病例诊断难点包括:①肝间叶源性恶性肿瘤不常见,多数临床医师不熟悉此病的相关特点;②患者有胆石症、胆道手术史,出现腹痛、发热、肝占位病变,易首先考虑肝脓肿,局限了临床思维;③第一次肝占位病变穿刺细菌培养阳性,活检组织病理未见肿瘤细胞,肝占位病变影像学表现无特异性,导致鉴别困难;④尽管肝间叶性肿瘤的影像学表现有一定特征性,但与恶性上皮细胞来源肝肿瘤表现相似,依靠影像学表现进行鉴别难度较大,给临床及时诊断造成一定困难。鉴于该病例肝占位病变对抗感染治疗反应不佳,且出现无明显液化的进行性增大,故应注意排除恶性肿瘤(包括肝间叶源性恶性肿瘤)可能。

三、点睛析评

肝脏肿瘤的病理类型以起源于肝细胞和胆管细胞肿瘤者多见,而起源于间叶细胞者甚少。肝间叶源性恶性肿瘤多以右上腹胀痛或隐痛、发热和右上腹肿块为主要临床表现,缺乏特异性,病程发展急剧,影像学检查可提示肝内占位病变,但术前定性诊断困难。该病不易与血清甲胎蛋白阴性的原发性肝癌鉴别,确诊主要依靠病理组织学和免疫组化标记结果,治疗提倡早期手术。

肝间叶性肿瘤有良、恶性之分。肝脏恶性间叶性肿瘤包括淋巴瘤、上皮样血管内皮瘤、平滑肌肉瘤、恶性纤维组织细胞瘤、血管肉瘤、未分化胚胎性肉瘤、纤维肉瘤、脂肪肉瘤、恶性间皮瘤等。

临床上有许多肝间叶源性恶性肿瘤缺乏典型特点,易与伴发疾病相混淆,给确切病因诊断带来诸多困难。对于抗感染治疗无效、AFP阴性、影像学表现不典型肝占位病变者,当临床医师对诊断有怀疑时,应尽早行病变部位活检,力争取得病理诊断。在临床上,如果初次病理检查没有发现特异性表现,但高度怀疑恶性肿瘤,应该积极动员患者再次,甚至多次重复活检,以及时修正诊断,避免延误诊断和治疗时机。

免责声明

内容来源于人卫知识数字服务体系、人卫inside知识库,其观点不反映优医迈或默沙东观点。 此服务由优医迈与胤迈医药科技(上海)有限公司授权共同提供。

如需转载,请前往用户反馈页面提交说明:https://www.uemeds.cn/personal/feedback

人卫知识数字服务体系

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.