Rathke囊肿是由垂体残存的Rathke囊形成的位于鞍内或鞍上的非肿瘤性囊性病变。

一、流行病学

临床上Rathke囊肿多为偶然发现,症状性病例较少,发病率目前不详。据国外一项尸检报告报道,1000例尸检结果中,无症状Rathke囊肿的发生率高达11.3%。另一项国外垂体中心开展的垂体MRI研究表明,在2598例接受垂体MRI检查的患者中,Rathke囊肿发生率达3.4%。随着影像学的发展,Rathke囊肿的检出率将进一步提高。

Rathke囊肿可发生于任何年龄段,30~50岁为发病高峰,多见于女性。1~4岁发病者可伴有癫痫、精神运动发育迟滞或头痛等临床表现。成年发生的症状性Rathke囊肿常由病变缓慢生长数年所致。

二、病理生理

垂体由腺垂体和神经垂体构成,腺垂体来源于口腔外胚层的上皮组织,神经垂体来源于神经外胚层的神经组织。生理情况下,胚胎发育3~4周时,在Hesx1转录因子调控下口腔外胚层形成垂体基板,向上延伸至间脑腹侧。在Bmp4等转录因子调控下间脑腹侧向下延伸形成垂体后叶。两部分相互联系共同调控形成Rathke囊,Rathke囊前壁细胞进一步增殖形成垂体前叶,后壁细胞形成垂体中间部,两者之间存在的裂隙称为Rathke裂,在发育过程中此腔隙逐渐被充填,少数人该腔隙成年后可持续存在。

Rathke囊肿发生机制尚未完全阐明。关于Rathke囊肿来源,不同假说观点不一,包括神经上皮来源、垂体前叶细胞化生、内胚层来源等。目前更为接受的观点是,来源于Rathke囊的上皮细胞形成多种囊性病变,包括Rathke囊肿、上皮样囊肿、颅咽管瘤等,这些病变在发生部位、病理特征等方面都具有许多相似性。有学者对已诊断Rathke囊肿的病变分析时发现其病理特征存在不同表现,包括具有Rathke囊肿特征性纤毛柱状上皮、纤毛鳞状上皮和乳头状颅咽管瘤特征性的鳞状上皮,而鳞状上皮组织Ki-67增殖指数更高。有研究报道囊壁的鳞状化生是Rathke囊肿术后复发的重要预测指标,提示此类病变组织更具侵袭性。另有Rathke囊肿患者接受治疗后发生颅咽管瘤的病例报道,故有学者认为Rathke囊肿有演进为颅咽管瘤的可能,这可能与β-catenin发生突变有关,但是两者并存的可能也不能排除。

三、临床表现

Rathke囊肿多无症状,常因囊肿生长压迫周围组织或囊肿破裂而被发现。主要表现为占位压迫相关症状,最常见的症状为头痛、视野缺损和垂体功能障碍。急性表现与垂体卒中表现相似。从起病到诊断的病程从数天到数年不等,多为9~24 个月。

1.病变压迫相关的临床症状

最常见的临床表现为头痛,可见于33%~81%的患者,40%的患者仅表现为头痛,60%的患者出现慢性或持续性头痛。Rathke囊肿相关的头痛常为阵发性、非搏动性的双侧额部或眶后痛,有时伴随恶心、呕吐。也有研究报道可以出现枕部、颞部或全头痛。研究发现头痛发生与囊肿大小、发生部位和是否存在垂体功能异常并不相关,而是与囊内容物性质有关,引起头痛的囊肿在核磁T1WI常呈长信号或等信号,提示囊内容物蛋白成分更多,多为黏液性囊肿或存在囊壁炎症,可伴有不可逆垂体损伤,继而导致垂体功能障碍。研究报道12%~75%的患者出现视野缺损、视力下降,提示囊肿体积较大,压迫视神经或视交叉造成。19%~81%的患者可出现垂体前叶单个或多个激素轴功能障碍,提示囊肿压迫腺垂体。最常见受累表现为性欲下降、月经紊乱、闭经和泌乳,还可出现怕冷、便秘、记忆力下降、乏力、生长发育迟缓等表现。研究报道0%~19%的患者可出现尿崩症,表现为多尿、多饮、烦渴,核磁上常表现为T1WI高信号或等信号,这可能与囊内容物发生较强的炎症反应并损伤垂体功能有关。

2.卒中

少数患者可有卒中表现,主要症状为突然出现的剧烈头痛、恶心、呕吐、视野缺损,可伴有假性脑膜炎、动眼神经麻痹、复视和垂体功能障碍,部分患者可能存在囊内出血。

3.其他表现

囊肿破裂、囊内容物溢出和炎症累及周围组织可以引起假性脑膜炎、视野受损,其他罕见表现包括蝶窦炎、晕厥、癫痫、共济失调、情绪紊乱和性早熟。

四、病理检查

Rathke囊肿为良性、囊性病变,大小不等,直径可达几毫米到4cm,最常见者1~2cm。大体上,囊肿常由一层薄弱的膜包裹,而内容物较浓稠,呈现黏液性或胶质样,也有报道可呈脑脊液样、润滑油样和牛奶样外观。显微镜下,囊壁可呈单纯或假复层立方或柱状上皮,可见纤毛或分泌黏液的杯状细胞。20%~40%出现鳞状化生,可能与乳头状颅咽管瘤鉴别困难,与术后复发风险增加相关,化生组织的Ki-67增殖指数更高。囊肿内容物为胆固醇结晶和蛋白,可以形成黏液样颗粒,与囊壁相连或不相连。在囊壁破裂的区域还可以见到囊壁和周围组织呈现炎症反应,而囊壁上皮由单层到分层的变化与炎症反应及其程度相关。其他少见的病理特征还可见到角质颗粒、含铁血黄素等。Rathke囊肿的病理诊断需要与其他鞍区囊性病变鉴别,如:颅咽管瘤、上皮样囊肿、垂体腺瘤等,病理取材十分重要。

五、诊断

Rathke囊肿的诊断主要依据临床表现、生化检测、影像学检查和病理诊断。临床表现包括性欲下降、月经紊乱、闭经泌乳、怕冷、便秘、记忆力下降、乏力、生长发育迟缓、多尿多饮等。

1.生化检测

主要包括垂体功能评估:①生长激素轴:GH呈脉冲式分泌,基础和随机GH值不能作为诊断标准,需要进一步接受生长激素兴奋试验,如左旋多巴或胰岛素低血糖生长激素兴奋试验。血清中IGF-1主要与IGF-1结合蛋白结合,其半衰期长,血浓度波动小,若其低于同性别同年龄血清IGF-1水平正常下限,则高度提示有GH缺乏的可能,但需要同时考虑患者营养状态、肝脏功能、测定方法的影响;②甲状腺轴:FT3、FT4降低,TSH不增高常提示继发性甲状腺功能减退;③性腺轴:性腺激素水平减低,促性腺激素不增高常提示低促性腺激素性性腺功能减退;④肾上腺皮质轴:晨起血清皮质醇降低,ACTH不增高常提示继发性肾上腺皮质功能减退;⑤垂体后叶功能:尿量增加、尿渗透压降低,血渗透压升高,常提示尿崩症可能,可行禁水加压素试验进一步确诊。

2.影像学检查

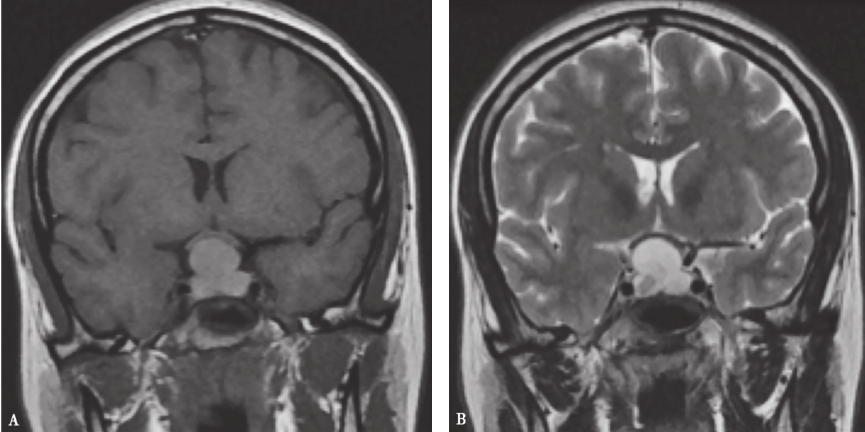

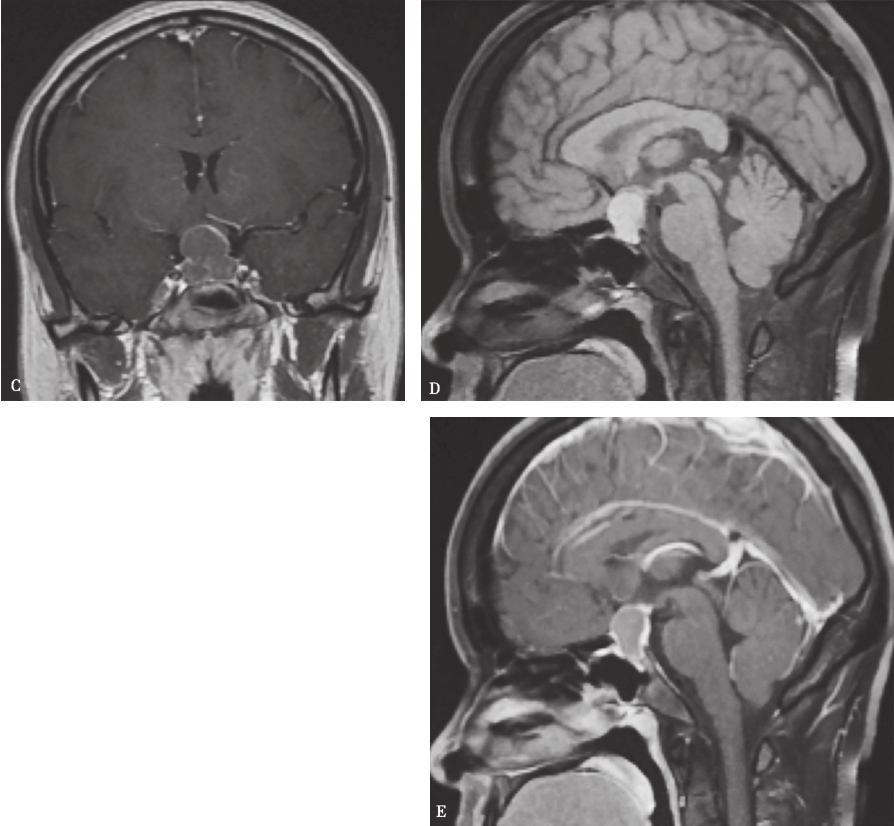

Rathke囊肿多位于鞍内或鞍内向鞍上延伸,完全位于鞍上者罕见,更少见者可延伸至蝶窦、海绵窦或额叶。直径大小5~50mm不等,平均10~20mm。在CT上呈低密度、等密度或较脑实质稍高密度影,密度均匀,增强扫描可以无强化或呈环状强化。MRI表现为病变边界清楚、信号均一,通常囊壁不强化,这是与颅咽管瘤鉴别的重要征象;少数情况下囊壁强化,这可能与囊壁炎症反应、含铁血黄素沉积、胆固醇结晶、囊壁鳞状化生或垂体移位等有关。病变信号长短与囊内容物性质相关,如脑脊液样囊内容物呈现短T1、长T2信号,黏性内容物呈现长T1、等T2信号,囊内出血呈现长T1、长T2信号(图1)。

图1Rathke囊肿的MRI表现

鞍区及鞍上囊性占位,以中线大致对称分布,T1及T2WI 呈高信号,壁菲薄,囊内见T2WI 低信号结节影,增强后呈薄壁环形强化,不完整,囊内结节无明显强化;A.冠状位T1WI;B.冠状位T2WI;C.增强冠状位T1WI;D.矢状位T1WI;E.增强矢状位T1WI

内分泌外科学

1

978-7-117-29197-2

赵玉沛

六、治疗

对于症状性Rathke囊肿,外科手术是主要的治疗方式,而其中以经鼻蝶窦入路手术为主,过去Rathke囊肿通常通过开窗引流治疗,同时进行囊壁组织活检以助于诊断。最近,一些作者追求较低的囊肿复发率,主张更积极的囊壁全切。然而,有报道指出囊肿全切除与术后较高内分泌激素紊乱发生率有关。

关于Rathke囊肿外科治疗,最大规模的病例报道分别来自Benveniste等(2004年),Aho等(2005年)以及Lillehei等(2010年)的报道。Aho等的病例报道中,97%的患者接受了囊肿全切,而在这些术前视野缺损的患者中97%的患者视野得到了改善。Lillehei的报道中包含了82例病例,发现术后患者中71%头痛症状改善,83%视野缺损改善,然而33%~94%的患者出现了多种类型的内分泌紊乱。Benveniste报道了62例接受外科治疗的Rathke囊肿病例,其中53%接受了囊肿全切除,其中91%的患者头痛改善,70%的患者视野症状改善。

手术要点:经鼻蝶窦入路时采用常规入路到达鞍底,去除鞍底骨质,当囊肿内容物较稀时,硬膜穿刺时可抽出透明、半透明的灰白或黄褐色液体;如:内容物较黏稠则不能抽出。切开硬膜后,囊内容物溢出。如Rathke囊肿位于垂体上方,需要切开正常垂体后囊内容物才会溢出。术中切开正常垂体组织有关,故有人主张在切开鞍底硬膜时选在正常垂体较少的部位,减少对正常垂体的损伤,可能会减少术后并发症的发生。内容物多为透明或半透明的无色、黄绿色、灰白色或褐色胶冻样或脑脊液样,可有胆固醇结晶。多数Rathke囊肿壁较薄,术中较难完整剥除囊壁。刮净内容物后可见到正常垂体及下降的鞍隔。经额下入路手术时向鞍区探查,切开囊壁,吸净内容物后,尽量切除囊壁,如囊壁和垂体组织或周围神经、血管粘连较紧密时,则不勉强切除。如:术中出现脑脊液漏,应取自体脂肪、筋膜修补。

内分泌科副主任,参与多项国家级课题,并在国内外学术期刊发表多篇文章。参与编写《内分泌外科学》《协和内分泌疾病诊疗常规》《协和内分泌大查房》等多部书籍,擅长内分泌代谢疾病的诊治。

医学博士,主任医师,博士研究生导师,留美博士后。对神经外科的基础理论、专业知识掌握全面。擅长垂体腺瘤、颅咽管瘤、脑膜瘤、生殖细胞肿瘤疾病的显微外科手术及神经内镜手术、术后个体化管理及规范随访。尤其在难治性垂体腺瘤、库欣病的综合治疗方面经验丰富。

免责声明

内容来源于人卫知识数字服务体系、人卫inside知识库,其观点不反映优医迈或默沙东观点。 此服务由优医迈与胤迈医药科技(上海)有限公司授权共同提供。

如需转载,请前往用户反馈页面提交说明:https://www.uemeds.cn/personal/feedback

人卫知识数字服务体系

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.