14岁少女,以“胸闷、气促伴晕厥16天,上腹痛伴发热5天,黑便、发现肝占位病变1天”为主诉入院,如何诊治?

一、病情摘要

1.基本情况

女性患者,14岁,以“胸闷、气促伴晕厥16天,上腹痛伴发热5天,黑便、发现肝占位病变1天”为主诉,于2016年7月收入院。入院16天前,患者因“胸闷、气促伴晕厥”,于当地医院就医,诊断为“重症病毒性心肌炎、心源性休克、急性肾损伤”,住重症监护病房(intensive care unit,ICU)经抗病毒、抗休克、血液净化、营养心肌、激素抗炎(甲泼尼龙逐渐减量至停用:320mg/d×3天,160mg/d×3天,80mg/d×3天,40mg/d×5天)等治疗后,症状缓解,血压、尿量(2000~3000ml/d)恢复正常,未再发胸闷、气促;查柯萨奇病毒IgM阳性,血清cTnI由峰值19.6ng/ml降至0.03ng/ml,NT-proBNP由峰值16 302pg/ml降至980pg/ml,血肌酐从563μmol/L降至372μmol/L;复查心脏彩超提示心脏结构、功能未见异常;胸部X线片示双肺纹理增多、增粗,心影大小正常。入院5天前,患者自觉中上腹持续性闷痛,进食后加重,伴腹胀、低热(体温37.5℃),无畏寒、寒战,无恶心、呕吐、腹泻,无眼黄、尿黄,无咳嗽、咳痰、气促,于当地市级医院就诊,查血常规显示WBC 12.6×109/L,N% 83%,Hb 102g/L,PLT 94×109/L,诊断为“急性胃炎”,经抑制胃酸、保护胃黏膜及口服头孢克肟抗感染等治疗,症状无改善且腹痛进行性加重伴乏力、食欲缺乏,体温波动于37.3℃~37.8℃。入院前1天,患者排黑色软便1次(约100ml),无头晕、冷汗、晕厥,遂入我院进一步诊治。

2.既往

患者平素体质一般,无特殊病史。

3.入院查体

体温37.5℃,脉搏95次/分,呼吸20次/分,血压128/70mmHg。神志清楚,浅表淋巴结未触及肿大,睑结膜稍苍白,颈静脉无怒张。双肺呼吸音清,未闻干、湿啰音。心界无扩大,心率95次/分,律齐,未闻杂音,无心包摩擦音。腹平软,中上腹轻压痛,无反跳痛,肝、脾肋下未触及,墨菲征阴性,肝区轻微叩痛,移动性浊音阴性,肠鸣音3次/分。双下肢无水肿。

4.入院前检查

(1)一般检查

血常规:WBC 14.6×109/L,N% 91%,Hb 93g/L,PLT 89×109/L;PCT 3.97ng/ml;肝、肾功能:TBIL 32.1μmol/L,ALB 33g/L,ALT 81U/L,AST 59U/L,CK 239U/L,Cr 372μmol/L;淀粉酶68U/L;凝血功能:PT 13.2s,APTT 46.9s,Fib 3.5g/L,D-二聚体12.39mg/L。

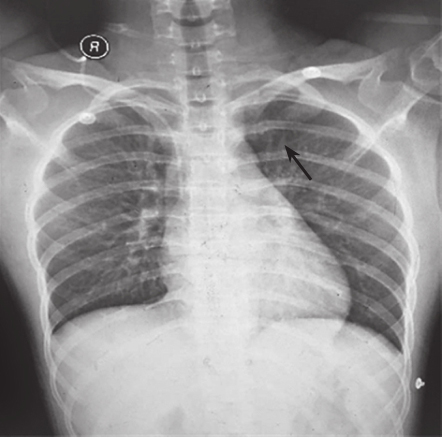

(2)胸部X线片

双肺纹理增多、增粗,心影大小正常(图1)。

图1X线胸片

引自:内科疑难病例解析.第1版.ISBN:978-7-117-26559-1.主编:朱鹏立 陈愉生

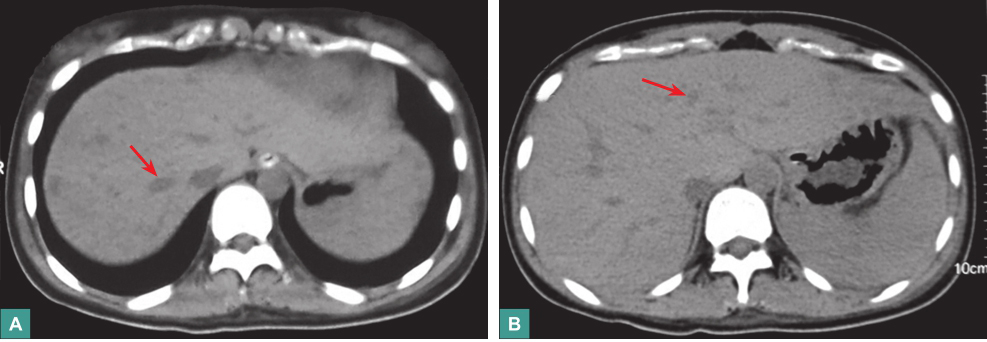

(3)腹部CT平扫

肝实质见多发低密度影,少量腹腔积液,脾大(图2)。

图2腹部CT表现

引自:内科疑难病例解析.第1版.ISBN:978-7-117-26559-1.主编:朱鹏立 陈愉生

5.初步诊断

①上腹痛伴黑便,原因待查(急性胃黏膜病变并上消化道出血可能)②发热伴肝占位病变、脾大,原因待查(肝脓肿可能)③脓毒症;④轻度贫血;⑤病毒性心肌炎(急性期),心源性休克;⑥急性肾损伤。

二、诊治过程

【病例特点】

1.一般情况

患者为少年女性,近期有重症病毒性心肌炎、心源性休克病史,曾应用大剂量糖皮质激素(甲泼尼龙累计1880mg)治疗,目前心功能基本恢复,但仍处于心肌炎急性期。

2.主要症状和体征

低热(37.3℃~37.8℃)、中上腹持续性闷痛伴腹胀、食欲缺乏、黑便5天,中上腹轻压痛,肝区轻叩痛。

3.实验室检查

外周血白细胞计数、PCT水平明显升高;胆红素、ALT轻度升高;内外源性凝血指标轻度异常,D-二聚体水平明显升高,轻度贫血,血小板计数轻度下降。

4.影像学检查

胸部X线片未见双肺感染性病变,心影正常。腹部CT可见肝内多发低密度灶,腹腔少量积液,脾大。

【鉴别诊断思路】

患者近期有重症病毒性心肌炎、心源性休克、急性肾损伤病史,目前主要症状为上腹部疼痛及压痛、黑便,腹部CT平扫见肝脏多发低密度灶,提示病变位于上消化道和肝脏。

◆ 本病例的上消化道病变可能为哪些原因所致?

上消化道出血是急性胃黏膜病变最突出的症状,可表现为呕血或黑便,多急性起病,多有相关药物(如非甾体抗炎药、糖皮质激素等)应用史或可导致应激状态的疾病史,发病时可伴有上腹部烧灼感、疼痛等不适。本例患者近期有重症心肌炎、心源性休克病史,经历了胃肠缺血、缺氧(应激状态),目前亦仍处心肌炎急性期,且有大剂量糖皮质激素应用史,故上腹痛伴黑便的原因应首先考虑为急性胃黏膜病变。而消化性溃疡是上消化道出血的最常见病因,胃黏膜受损与胃酸分泌过多是产生溃疡的重要环节,主要表现为反复上腹痛,严重时可累及血管,导致出血。对于本病例,综合分析患者病史,考虑其有并发消化性溃疡的可能,但患者无消化性溃疡的周期性上腹痛典型表现,确诊有赖于胃镜检查。由于患者心功能差,出血量不大,暂不宜行急诊胃镜检查,可继续观察治疗反应。如果出现危及生命的大出血,可考虑行急诊胃镜检查。

◆ 肝脏多发占位病变可能为哪些原因所致?

(1)肝脓肿

本例患者出现发热,PCT、白细胞计数明显升高,腹部CT平扫示肝实质内多发低密度灶,SOFA评分>2分,脓毒症的诊断成立,肝脏病变首先考虑为感染所致。患者近期有休克、消化道黏膜屏障缺血损伤以及大剂量使用激素等情况,易导致肠道细菌移位,肝脏病灶首先考虑为胃肠道细菌移位导致的迁徙性肝脓肿,需血培养、腹部增强CT扫描等协助诊断,必要时可考虑行局部病灶活检明确诊断。

(2)肝囊肿继发感染

本病例发热、炎症指标升高,腹部CT提示多发低密度灶,无既往肝脏影像学资料,不能排除单纯性肝囊肿继发感染可能,但患者肝内病灶大小不一,形状不规则,不符合肝囊肿特点,可行CT增强扫描进一步排除。

(3)肝脏肿瘤

肝脏原发性肿瘤是肝占位病变的常见病因,单发常见,也可见多发;腹部CT可见肝脏低密度灶,增强扫描可见强化;病理类型以肝细胞癌最常见,其次为胆管细胞癌;多见于成年人。肝细胞癌患者多有乙肝病毒感染的基础,甲胎蛋白(AFP)呈阳性。本例患者为少年女性,无肝炎病史,患此病的可能性小,需病灶活检方能明确。肝内转移瘤是肝内多发占位病变的又一常见病因,腹部CT可见肝脏成批、多个大小相仿的占位病变,CT平扫可表现为低密度灶,且常伴发热,亦可出现肝功能异常、肝大、局部疼痛及压痛,但多有原发肿瘤(如胃肠道、肺部、乳腺肿瘤、淋巴瘤、肉瘤等)的临床表现,需病灶活检明确诊断。

【诊治措施】

1.入院后相关检查

(1)一般检查

血常规:WBC 11.1×109/L,N% 88.0%,Hb 80g/L,PLT 88×109/L;血凝、DIC:PT 15.1s,APTT 45.9s,TT 16.4s,Fib 4.20g/L,D-二聚体17.14mg/L;血生化:ALB 29g/L,TBIL 31.50μmol/L,DBIL 25.7μmol/L,ALT正常,Cr 285μmol/L,前白蛋白150.9mg/L;NT-ProBNP 1211.00pg/ml;骨髓涂片未见明显异常。

(2)感染相关指标

PCT 7.51ng/ml;CRP 71.3mg/L;腹水常规:白细胞计数2548×109/L,多核细胞76%;病原学检测:血培养、深静脉导管末端、骨髓液、腹水、尿细菌培养阴性;G试验及GM试验阴性;粪培养未检出沙门菌属及志贺菌属。

(3)肿瘤相关检查

血及腹水肿瘤标志物CA199、CEA、AFP定量检测未见异常。

(4)免疫相关检查

细胞免疫:CD4 21%,CD4细胞计数67/μl,CD8 24.0%,CD8细胞计数77/μl,CD4/CD8 0.88,NK细胞5.0%,NK细胞计数15/μl。PR3-ANCA、MPO-ANCA、抗肾小球基底膜抗体、自身免疫全套检查未见明显异常。

(5)肝脏超声

肝内可见多发低回声区,大小不一,最大约12mm×10mm,界清,扁椭圆形,无包膜,内回声不均,周边及内部未见明显血流信号(图3)。

图3肝脏超声(治疗前)

引自:内科疑难病例解析.第1版.ISBN:978-7-117-26559-1.主编:朱鹏立 陈愉生

2.入院后相关诊疗

患者入院后,予亚胺培南/西司他丁(1g,每8小时1次)抗感染治疗,辅以磷酸肌酸钠改善心肌代谢,并继续给予抑制胃酸、保护胃肠黏膜、营养支持(滋养型肠内营养联合静脉营养)、调节肠道微生态、保肝等治疗。床旁腹部超声检查发现中等量腹水,置管引流出淡黄色微浑液体1800ml。腹水常规:白细胞计数2548×109/L,多核细胞76%。入院第4日,鉴于患者腹痛无缓解,且有发热(体温达38.5℃),复查CRP 75.1mg/L,外周血WBC 13.1×109/L,N% 83.0%,不排除合并肠道革兰阳性球菌感染可能,遂加用利奈唑胺(600mg,每12小时1次)加强抗感染治疗。治疗1周后复查,血常规:WBC 9.8×109/L,N% 78.0%,Hb 85g/L,PLT 178×109/L;PCT降至0.82ng/ml;CRP 29.0mg/L;腹水逐渐减少,腹水白细胞计数降至803×106/L;肝、肾功能正常。但患者仍有发热(37.5~38.5℃),无畏寒、寒战,上腹痛无缓解且进行性加重。复查肝脏超声见多发低回声病灶较前增大(图4)。考虑患者WBC、CRP、PCT等全身炎症反应指标改善与感染性腹水引流后全身炎症反应有所下降有关,但腹痛、发热无改善,需考虑肝脏病灶可能为细菌、真菌混合感染,遂加用米卡芬净(150mg,每天1次)经验性抗真菌治疗,并继续超声动态监测肝脏病灶变化(如有液化,可考虑穿刺引流培养以明确病原学诊断)。虽然血液及腹水肿瘤标志物检测没有阳性发现,但仍不能排除肿瘤引起的腹痛及发热,可待肾功能恢复后,择期行腹部增强CT协助诊断,必要时可待凝血功能进一步好转后行肝结节活检以明确诊断。

图4肝脏超声(治疗1周)

引自:内科疑难病例解析.第1版.ISBN:978-7-117-26559-1.主编:朱鹏立 陈愉生

入院后,患者中上腹闷痛、腹胀无缓解,交替排黑便(50~550ml/d)和黄软便,血红蛋白最低降至65g/L。入院第11天,患者出现腹痛加剧,呕血400ml,排柏油样便量约600ml,意识淡漠,血压降至70/40mmHg,血红蛋白30g/L,予输血、升压处理后急行床旁胃镜检查,见胃黏膜大片状剥脱,黏膜下血肿形成,部分可见血管裸露,肌层显露,胃腔内大量血块形成,内镜下无法止血。立即全麻下急行剖腹探查术,术中见胃大部分区域缺血坏死,胃腔扩大明显,内可见大量血凝块,胃黏膜大片剥脱,累及浆膜层,肝表面见多发黄色脐乳样结节,遂行全胃切除+食管空肠Roux-y吻合+肝脏结节活检术。术后,患者循环系统逐渐稳定,血红蛋白升至100g/L。但术后第3天,患者再发中腹部闷痛,体温37.8℃,外周血WBC 17.8×109/L,CRP 123.00mg/L,腹腔引流液培养出热带念珠菌和屎肠球菌,遂继续予亚胺培南西司他丁钠、利奈唑胺联合米卡芬净抗感染治疗。复查腹部CT,示肝内低密度灶较前增多、增大(图5),肠系膜血管CTA未见异常。

图5腹部CT表现

腹部CT见肝内多发低密度灶较前增多,增强扫描病灶无强化

引自:内科疑难病例解析.第1版.ISBN:978-7-117-26559-1.主编:朱鹏立 陈愉生

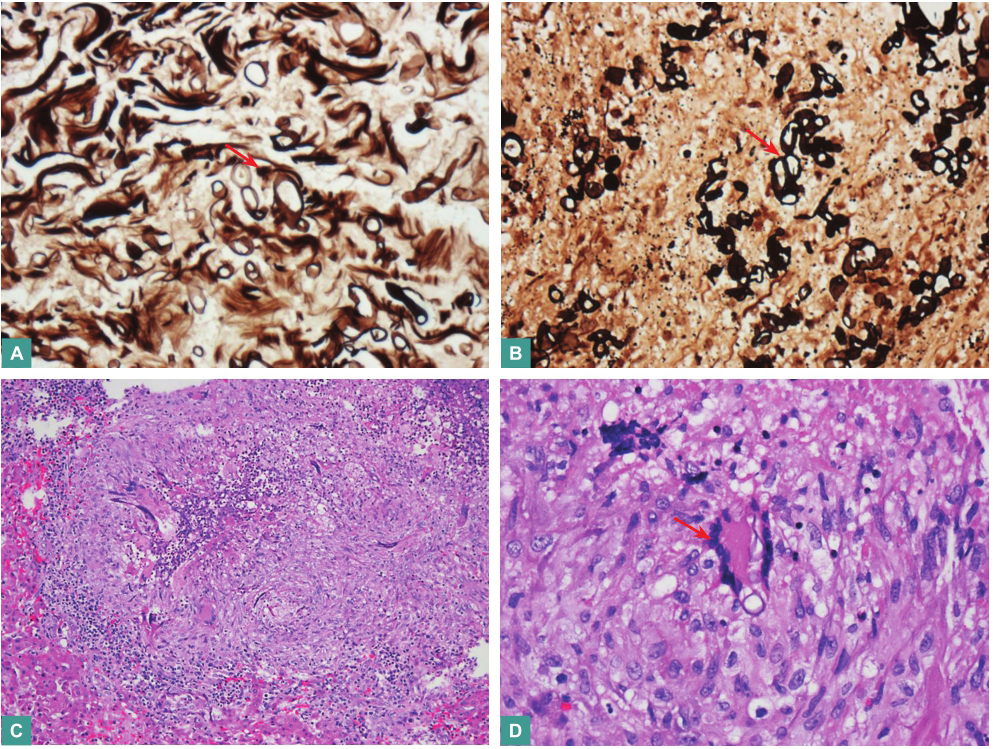

术后第7天,连续两次血培养检出毛霉菌;术中所送肝结节活检及胃标本的病理检查回报:大量菌丝生长,菌丝粗大,分支不规则,部分肉芽肿性炎症(图6)。根据上述检查结果,本病例播散性毛霉菌病诊断明确,故加用两性霉素B脂质体联合米卡芬净抗真菌治疗。

图6胃及肝脏术后病理

可见大量菌丝生长,菌丝粗大,分支不规则,部分肉芽肿性炎症

引自:内科疑难病例解析.第1版.ISBN:978-7-117-26559-1.主编:朱鹏立 陈愉生

3.最后诊断

①播散性毛霉菌病;②脓毒症;③上消化道出血;④病毒性心肌炎(急性期);⑤心力衰竭。

【临床转归】

术后第11天,腹腔引流管短时内引出大量血性液体,量约1500ml,患者血压降至60/25mmHg,血红蛋白水平急剧下降至45g/L,考虑为腹腔大出血。急行手术探查,术中见胃十二指肠动脉破裂及食管空肠吻合口瘘,遂缝闭出血动脉,由于吻合口周围组织质脆、糜烂,无法缝合,故行吻合口旁引流。术后继续予输血、升压治疗,腹腔引流持续见血性液体引出,血压需大剂量升压药维持,肝、肾等多器官及血凝功能进行性恶化。患者家属放弃治疗,自动出院。

【临床难点】

◆ 针对最有可能的病原菌给予强有力的抗菌治疗后,患者症状无改善,需考虑哪些原因?

(1)抗菌药未覆盖致病菌

患者近期有大剂量激素应用史,细胞免疫功能低下,存在真菌感染的易感因素,合并真菌感染的可能性大。

(2)继发耐药菌感染

患者无长期服用抗菌药物病史,直接由肠道来源耐药菌导致感染的可能性不大。

(3)存在药物难以达到的感染灶

比如脓肿、包裹性病灶。

(4)合并非感染性疾病所致发热

虽然患者血及腹水肿瘤标志物、自身免疫相关指标、骨髓涂片检查未见异常,但由于抗感染治疗后全身炎症反应指标有所下降,而腹痛、发热无缓解,不能排除肿瘤等非感染性疾病导致的发热,可行CT增强扫描、病灶活检进一步排除。

◆ 造成本病例胃大部缺血坏死并出血及肝脏多发结节的原因有哪些?

急诊胃镜及剖腹探查,发现胃大部分缺血坏死,胃腔扩张、内膜大片剥脱累及浆膜层,肝脏表面可见黄色脐乳样结节,需考虑如下几种可能:

(1)急性化脓性胃炎并迁徙性肝脓肿

患者有休克、胃黏膜血供不足、大剂量使用激素等造成胃黏膜损伤的高危因素存在,且长期使用抑酸剂,有可能并发化脓性细菌感染,发生急性化脓性胃炎,从而导致胃黏膜糜烂、坏死及出血,同时,病原菌可经门脉系统引起肝脏迁徙性脓肿。术前,经强有力的抗细菌治疗后,患者WBC、CRP、PCT等全身炎症反应指标有所下降,但CRP、PCT仍较正常值高,发热、腹痛无缓解,肝脏病灶继续增大,考虑感染未被完全控制,可能与化脓性病灶(胃及肝内病灶)未清除有关。

(2)胃供应血管栓塞

血管炎、动脉炎、动脉粥样硬化等疾病可导致胃的供应血管栓塞,如果多支供应血管发生栓塞,可引起胃梗死,坏死组织继发感染后,病原菌有可能循门脉系统迁徙至肝脏,引起肝脓肿。本例患者年轻,平素无血管病变高危因素,因血管炎、动脉炎、动脉粥样硬化等疾病发生多支胃供应血管同时栓塞的概率极小,但患者有脓毒症表现,应考虑某些特殊感染性疾病侵犯血管(如毛霉菌病),导致广泛血栓形成,造成胃大部缺血坏死。这也提示,当胃镜下发现胃黏膜大部缺血、坏死、剥脱时,应进行病灶活检协助诊断。

◆ 本病例毛霉菌病治疗效果差,需考虑哪些可能?

毛霉菌作为一种条件致病菌,多在宿主免疫力低下时才引发疾病,一旦发病即进展迅速,病死率高,这与其他类型侵袭性真菌感染有所不同。

毛霉菌病起病隐匿,临床表现为病变部位出血、坏死及化脓性肉芽肿形成,缺乏特异性,早期诊断困难,主要依靠特殊病史(存在免疫力低下的高危因素)、使用抗生素无效、病变部位组织活检来确诊。临床上往往病程发展至一定程度才能做出诊断,但此时多已错过最佳治疗时机。

毛霉菌具有独特的生长特性,其菌丝可侵入血管,尤其是大、小动脉,引起血栓和邻近组织缺血、梗死和坏死,这导致抗真菌药无法有效达到病灶,因而治疗效果差。因此,单纯药物治疗必须结合基础病治疗及手术清除坏死病灶方可能收到效果。本病例病灶广泛,累及胃、小肠、肝,单纯药物治疗效果差,病灶不可能完全清除,最终因病变累及腹腔血管导致大出血、多脏器衰竭。

三、点睛析评

毛霉菌病是由毛霉菌目真菌引起的一类条件致病性真菌病。根据病原菌侵犯部位不同,毛霉菌病可分为鼻脑毛霉菌病、肺毛霉菌病、皮肤毛霉菌病、胃肠型毛霉菌病及播散性毛霉菌病。机体免疫力低下是毛霉菌病的重要诱因。

毛霉菌病进展迅速,死亡率高。其突出的组织病理改变是真菌侵入血管,尤其是大、小动脉而引起血栓和邻近组织缺血、梗死、坏死;炎症反应以中性粒细胞浸润或化脓性肉芽肿为主;临床主要表现为病变部位出血、坏死及化脓性肉芽肿形成,但缺乏特异性。其诊断主要依靠患者特殊的基础疾病、临床表现、抗生素治疗无效、病变部位标本真菌镜检及培养、活检发现特征性菌丝和病理改变等。培养结果假阴性多见,组织病理学或涂片检查常为诊断的唯一证据。因此,该病早期诊断十分困难。

对毛霉菌特异性抗原的检测,目前没有标准化方法。由于毛霉菌的细胞壁少有β-1,3-D-葡聚糖表达,G试验不适用于毛霉菌病血清学诊断。半乳甘露聚糖抗原(galactomannoglycan,GM)试验是烟曲霉菌较为特异的血清学检测方法。因此,当CT检查高度提示侵袭性真菌病,而血清及支气管肺泡灌洗液中GM试验结果阴性时,应高度警惕毛霉菌病可能而不是曲霉菌病。

对于毛霉菌病,在控制基础疾病的基础上,有效抗真菌治疗结合手术清除病灶是治疗的关键。由于毛霉菌病灶内血管多被毛霉菌侵入,导致栓塞,药物难以有效到达病灶,故单纯抗真菌治疗效果差,必须结合手术清除病灶方能提高治愈率。一线治疗药物为两性霉素B脂质体,疗效具有剂量依赖性;泊沙康唑对毛霉菌感染疗效在50%~60%,可作为两性霉素B治疗失败或不耐受患者的补救措施;氟康唑、伏立康唑对毛霉菌无效。另外,国外有使用棘白霉素类治疗毛霉菌病有效的报道。由于毛霉菌的兼性厌氧行为,有报道高压氧治疗具有一定效果。

本例患者发病前有重症病毒性心肌炎、心源性休克、急性肾损伤病史,并大剂量使用糖皮质激素治疗,细胞免疫功能检测提示CD4细胞计数显著减少,具有毛霉菌感染的高危因素,病初主要表现为上腹痛、发热、腹胀伴反复黑便,病情快速持续进展,抑酸、保胃、抗感染治疗效果差,胃镜检查及术后病理示胃大片区域缺血坏死、黏膜剥脱、出血,全胃切除术后又发生食管空肠吻合口瘘,腹腔内出血,术后病理见黏膜下层畸形中型动脉内有血栓形成,这些均符合毛霉菌容易侵犯血管引起组织坏死病的生物学行为。这也提醒我们,当胃镜检查发现大片黏膜坏死、脱落时,应高度怀疑毛霉菌病,并及早行活检以明确诊断。本例毛霉菌感染累及胃肠、肝脏、血管等器官,可以明确为播散性毛霉菌病,预后差,病死率极高。

播散性毛霉菌病属于少见病且缺乏组织学病理检查以外的有效诊断手段,虽然患者有真菌感染的高危因素,在面对急性发作的上腹痛、黑便、发热时,临床医师很难在第一时间考虑到毛霉菌感染,而不是其他常见病或其他真菌感染,因此也难以迅速采取有效的诊治措施。此外,本例患者发病时仍处于病毒性心肌炎急性期,并且肾功能异常,不宜行胃镜检查及肝脏增强CT扫描。以上种种原因决定了对本例毛霉菌病进行早期诊断十分困难。毛霉菌病进展迅速,在一般的初始治疗无效后,迅速并发上消化道大出血,导致需急诊全胃切除,上述发病过程使得临床医师的反应时间非常有限。对于播散性毛霉菌病,即使能够明确诊断,由于其病变广泛,尤其是血流、肝脏均有病灶,切除病灶几乎不可能。毛霉菌病的生物学特性又决定了其单纯药物治疗效果差,最终导致本病例无法治愈。因此,重视该病的危险因素、早期诊断、早期手术清除病灶是提高毛霉菌病治愈率的关键所在。

免责声明

内容来源于人卫知识数字服务体系、人卫inside知识库,其观点不反映优医迈或默沙东观点。 此服务由优医迈与胤迈医药科技(上海)有限公司授权共同提供。

如需转载,请前往用户反馈页面提交说明:https://www.uemeds.cn/personal/feedback

人卫知识数字服务体系

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.