中年男性,慢性病程。以角膜溃疡、双下肢剧烈疼痛伴无力为主要临床表现。化验检查提示贫血,ESR、CRP升高,双肺多发高密度影,双下肢神经源性损伤。该患者所患何病?如何治疗?

【病历摘要】

患者,男,50岁,主因“双眼充血3个月,下肢肿痛2个月,伴行走困难1个月余”入院。

患者3个月前无明显诱因出现双眼结膜充血、发红,无视力下降、疼痛等不适,眼科检查示“角膜溃疡”,经人工泪液、左氧氟沙星及激素滴眼后症状好转。2个月前受凉后出现鼻塞、流涕伴少许咳嗽,自觉有发热,未测体温,自服头孢类抗生素及中药治疗近一周后咳嗽好转,但仍有鼻塞伴反复鼻出血,同时出现双侧小腿肌肉疼痛,左侧明显,为持续性疼痛,活动后加重,伴双侧踝关节以下凹陷性水肿。

患者1个月余前无明显诱因突发双下肢疼痛加重,呈剧烈的撕裂样疼痛,由臀部向双足底放射,左侧明显,无法行走,夜间无法入眠,伴踝部水肿加重及双足底痛性结节,查白细胞、CRP、ESR明显升高,贫血进行性加重。经甲泼尼龙40mg qd(共9天)及抗感染、抗凝、营养神经、利尿、止痛等治疗近1个月后,患者下肢疼痛缓解不明显、左足仍无法自主活动。近3个月体重下降10kg。

既往史:否认乙肝病史,有吸烟、饮酒史。

【入院查体】

体温:37.0℃,脉搏:96次/min,呼吸:18次/min,血压:130/80mmHg。痛苦面容,全身浅表淋巴结无肿大。心肺腹查体无明显异常,双足可凹性水肿,足底皮肤粗糙,左足下垂,双上肢肌力Ⅴ级,右下肢肌力Ⅳ级,左下肢肌力0级。双下肢膝平面以下针刺觉减退、左侧明显,左侧跟腱反射消失。双侧病理征阴性。

【实验室检查】

血常规:WBC 8.7~15.5 × 109/L,Hb由 121g/L 降至 98g/L。尿常规:潜血(+),24小时尿蛋白0.42g/d。尿β2微球蛋白、维生素A结合蛋白及N-乙酰β-D氨基葡萄糖苷酶定量均明显升高。生化:谷丙转氨酶74U/L,碱性磷酸酶242U/L,转肽酶514U/L,凝血D-dimer 720ng/ml。甲状腺功能、肿瘤标记物均阴性。肺炎支原体抗体1∶40,乙肝5项、降钙素原、T-SPOT.TB、肺炎衣原体、军团菌、呼吸道病毒筛查、EB病毒、巨细胞病毒、真菌G、GM试验均阴性。

免疫相关:红细胞沉降率82mm/h;C反应蛋白141mg/L,免疫球蛋白IgG 22.1g/L,补体正常,类风湿因子21.2IU/ml。蛋白电泳:γ球蛋白升高。ANCA-MPO 21.76RU/ml一过性阳性,复查转阴性。狼疮抗凝因子试验阳性。抗心磷脂抗体、β2糖蛋白Ⅰ抗体、抗内皮细胞抗体、ANA、抗dsDNA抗体、抗ENA抗体、肌炎谱及HLA-B27均阴性。

【影像学检查】

下肢静脉彩超:双小腿后方浅静脉曲张,左小腿后方肌间静脉血流淤滞。下肢动脉彩超:左侧股浅动脉可见混合回声斑,管腔未见明显狭窄,余动脉无特殊。

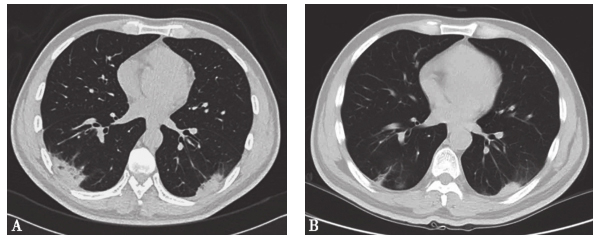

胸部CT:双肺野纹理增重紊乱,双下肺背段及后基底段近胸膜处多发片状密度增高影(图1)。鼻窦CT:左侧筛窦、双侧上颌窦轻度炎症。下肢CT动脉造影:右侧髂总动脉上段点状钙化,双胫后动脉节段性狭窄乃至闭塞可能。

肌电图提示:双下肢神经源性损害(运动、感觉神经均受累,左侧为主)。

体部+头部PET/CT显像:未见明确恶性病变征象;双下肺多发FDG摄取增高的片状高密度影,良性病变可能性大;全身多发淋巴结,考虑反应性增生;双肾囊肿;脊柱退行性改变。

图1 胸部CT

A:治疗前;B:治疗1个月后

引自:风湿免疫性疾病疑难病例解析.第1版.ISBN:978-7-117-28376-2.主编:栗占国 陈 适 刘燕鹰

CT引导下肺活检病理:小块肺组织,正常结构破坏,纤维结缔组织增生伴灶片状淋巴细胞、浆细胞浸润,部分区域可见变性、坏死灶,周围纤维组织增生伴淋巴细胞、浆细胞浸润,送检组织内个别小血管管壁增厚伴玻璃样变性,小血管管壁未见明确坏死性及肉芽肿性病变,不能除外结缔组织病或者免疫性病变继发性肺脏改变,免疫组化染色结果:CK(+),CD3(散在+),CD20(散在 +),特殊染色结果:抗酸(−),PAS(−)。

【诊断】

ANCA相关性小血管炎

【诊治经过】

患者有角膜溃疡、鼻窦炎、肺部阴影、下肢神经病变、肾小管损伤及贫血等多系统受累,红细胞沉降率、C反应蛋白等急性期反应物明显增高,完善各项检查后除外感染及肿瘤,结合患者病史、查体及辅助检查诊断为系统性血管炎。予甲泼尼龙500mg q.d. × 3d激素冲击治疗,后减为甲泼尼龙40mg q.d.静脉滴注,同时予甲钴胺营养神经、卡马西平+曲马多止痛、琥珀酸亚铁补充造血原料等对症治疗,患者下肢疼痛症状明显好转,角膜溃疡基本愈合,但左足下垂、肌力无明显恢复,复查胸部CT提示肺部阴影较前稍加重,遂予利妥昔单抗375mg/m2 q.w.共4次,患者下肢疼痛症状消失,角膜溃疡愈合,左足下垂明显改善,右下肢肌力恢复至Ⅴ级,左下肢肌力恢复至Ⅲ级,C反应蛋白及红细胞沉降率降至正常。

【病例评析】

该患者以角膜溃疡起病,就诊于眼科期间出现双下肢剧烈疼痛、无力,伴急性期反应物明显升高,但自身抗体均阴性,仅ANCA一过性低滴度阳性,而后反复复查均阴性,故起病时免疫色彩不重。但入院后详细完善各系统检查,发现患者双肺浸润影,经肺组织活检病理提示炎性病变,且鼻窦CT提示鼻窦炎,尿液检查提示肾小管功能受损,结合患者白细胞升高、贫血、体重下降等表现,多系统受累,考虑为系统性血管炎。

具体分类方面,患者虽有体重下降、肌无力、下肢神经炎及CT血管造影证实的下肢动脉狭窄乃至闭塞可能,已符合1990年美国风湿病学会结节性多动脉炎分类标准,但是结节性多动脉炎较少出现肺部受累,其肾脏受累多为肾动脉病变所致恶性高血压、急性肾功能不全,且本患者有角膜溃疡、鼻窦炎、下肢神经病变,考虑小血管受累更明显,结合患者曾有ANCA-MPO阳性,诊断为ANCA相关性血管炎。患者下肢CT动脉造影提示双胫后动脉节段性狭窄乃至闭塞可能,仍需鉴别抗磷脂综合征可能,但患者抗磷脂抗体均阴性,基本不考虑。

治疗方面,目前ANCA相关性小血管炎的经典诱导缓解方案仍首选激素联合环磷酰胺治疗。本例患者院外应用足量激素(甲泼尼龙40mg qd)效果不佳,入院后经甲泼尼龙500mg q.d. × 3d冲击治疗后双下肢疼痛明显缓解,提示对重度神经病变的血管炎患者应用大剂量激素冲击效果较好。另外,本患者在激素冲击治疗后仍有足下垂及肺部阴影改善不显著,需尽快加用免疫抑制剂。利妥昔单抗是鼠抗人CD20+ B淋巴细胞的单克隆IgG1抗体,国外已有随机、双盲、对照研究证实,利妥昔单抗在ANCA相关性小血管炎的诱导缓解治疗中疗效不低于环磷酰胺,且可减少ANCA相关性小血管炎的复发及感染、生殖系统相关不良反应。法国血管炎研究小组已将利妥昔单抗与环磷酰胺一同并列为肉芽肿性多血管炎及显微镜下多血管炎诱导缓解的一线治疗。本例患者因周围神经病变严重,考虑到利妥昔单抗起效较快,且疗效、不良反应方面均与环磷酰胺相当,故在激素冲击的基础上联用利妥昔单抗治疗,疗效显著。证实利妥昔单抗可作为治疗ANCA相关性小血管炎的周围神经病变的一种选择。

本例启示

系统性血管炎可以眼部病变起病。

系统性血管炎可引起严重周围神经病变。

利妥昔单抗对ANCA相关性小血管炎的周围神经病变有益。

免责声明

内容来源于人卫知识数字服务体系、人卫inside知识库,其观点不反映优医迈或默沙东观点。 此服务由优医迈与胤迈医药科技(上海)有限公司授权共同提供。

如需转载,请前往用户反馈页面提交说明:https://www.uemeds.cn/personal/feedback

人卫知识数字服务体系

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.